서울 서초구 반포주공 1단지 아파트 일대 모습. [연합뉴스 ]

지난해 집부자들의 증여 러시가 이어졌다. 양도세 중과 시행과 종합부동산세 인상을 앞두고 절세에 나선 것이다. 세금 강화로 다주택자들이 매물을 토해내게 만들겠다는 게 정부의 셈법이었지만, 다주택자들의 선택은 달랐다. 선택을 가른 요인은 집값 상승에 대한 기대감이다. “버티면 언젠가 오르게 돼 있다”는 생각에 파느니 대대손손 물려주는 쪽을 택한 것으로 보인다.

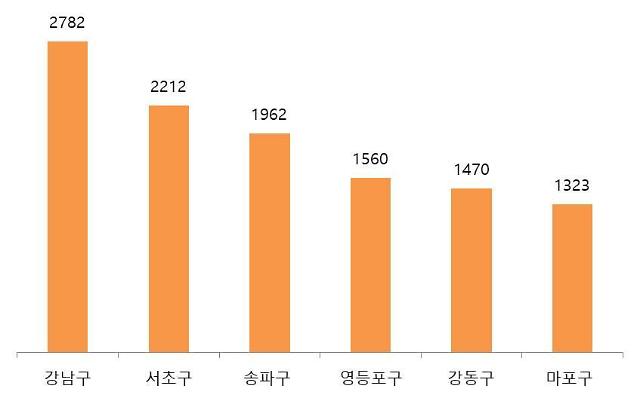

21일 한국감정원 통계 자료를 분석한 결과, 지난해 서울에서는 강남권을 중심으로 주택을 자녀나 배우자에게 물려주는 증여의 인기가 거셌다.

증여 물량이 지난해 치솟은 데는 4월 다주택자를 겨냥한 양도소득세 중과조치를 피하기 위한 셈법이 작용했다는 게 강남 현지 중개업소 대표들의 설명이다. 현지 중개업소 대표는 “억 소리 나는 양도세에 놀라 매물을 내놓으려다가 마는 집주인들이 한 둘이 아니다”며 “양도세 무서워 집을 못 판다”고 말했다.

여기에 2주택자에 대한 종부세 중과 계획까지 발표되면서, 다주택자들이 대거 절세에 나섰다는 설명이다. 또 다른 현지 중개업소 대표는 “주택시장이 가라앉을 줄 알았는데 지난해 7월부터 주택시장이 뜨겁게 달아올랐다”며 “강남 집값은 무조건 오른다는 확신이 퍼지며 지금 당장 세금 무서워 파느니 버티겠다는 심리가 팽배하다”고 말했다.

이에 따라 지난해 주택시장 거래의 씨가 말랐다. 국토교통부에 따르면 지난해 주택 매매거래량은 전국 85만6219건으로 2013년 85만2000건을 기록한 이후 최저치다. 전년(94만7000건)에 비해서도 9.6% 줄었다.

거래절벽은 올해에도 이어지고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 이달 18일 기준 서울지역 아파트 거래량(신고 건수 기준)은 915건으로 하루 평균 57.2건에 불과하다. 금융위기 이후 주택시장이 장기 침체에 빠졌던 2013년 1월(일평균 38.6건) 이후 6년 만에 최저 수준이다.

증여 붐은 서울을 넘어 전역으로 확산됐다. 대거 조정지역으로 묶인 경기도도 지난해 주택 증여건수가 2만5826건에 달했다. 용인시 3453건, 화성시 3428건, 하남시 1873건, 고양시 1725건 등 순으로 증여 물량이 많았다.

전문가들은 증여가 계속 이어질 것이라고 전망했다. 익명을 요구한 부동산 전문가는 “정부의 전방위 규제에 집값이 하락세를 나타내고 있지만 강남을 중심으로 언젠가 다시 집값이 대폭 상승할 것이라는 믿음을 흔들지는 못하고 있다”며 “집값 상승에 대한 기대를 접지 않는 한 여력이 있는 다주택자들이 증여를 선택하는 경향은 계속 될 것 같다”고 전망했다.

서울 자치구별 주택 증여 물량 [자료제공=한국감저원]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)