정부 예산을 들여 청년 구직활동을 돕는다는 점에서 한시적 정책에 그칠 것이라는 지적도 나온다. 청년들이 도전과 실패 등 구직활동에서 겪는 경험보다 정부 지원에 의존해 취업하려는 경향이 보다 심화될 것이라는 우려도 있다.

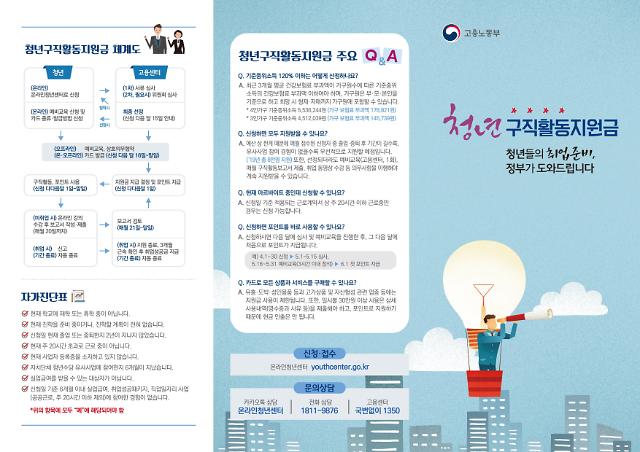

정부 청년구직활동지원금 제도[자료=고용노동부]

고용노동부에 따르면 우리나라 청년 대학진학률은 69%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 43%보다 월등히 높다. 그만큼 고학력 청년이 많다는 의미다.

2005년 35만명 수준이던 취업준비생은 지난해 50만명으로, 같은 기간 첫 취업까지 걸린 시간은 9.4개월에서 10.7개월로 각각 늘었다.

이상복 고용부 청년고용기획과장은 “청년이 취업을 준비하는 동안 적절한 지원을 못 받으면 적성과 전공에 맞는 일자리를 찾지 못하고 저임금 일자리를 전전할 수 있다”며 “자기 주도적인 구직활동을 전제로 취업 준비 비용을 정부가 지원하기로 한 것”이라고 설명했다.

고용부는 일부 지자체가 운영 중인 청년수당 사업과도 차별화된다는 점을 분명히 했다.

이 과장은 “각 지자체별로 청년구직활동 지원은 기간도 다양하고, 선정기준도 다르다”며 “정부와 달리 일부 지자체 청년 고용 프로그램은 체계적이지 않은 데다 우후죽순으로 운영되는 사례가 많다는 점을 감안했다”고 강조했다.

각 지역별로 운영 중인 청년 지원사업 중복 문제도 각 지자체와 협의를 마쳤다는 게 고용부 설명이다. 정부 지원은 졸업한 지 2년 이내로, 지자체는 2년이 지난 미취업 청년으로 구분 짓기로 정리했다는 것이다.

하지만 졸업하기 전까지 정부 지원을 받고, 2년 후부터는 지자체 청년수당으로 갈아타는 방식의 문제는 남아 있다. 정부의 청년구직활동지원은 생애 한 번만 가능하지만 이후에는 지자체 지원을 받을 수 있는 셈이다.

각 지자체별로 재정 여건이 다르다 보니 구직 청년들 사이에서 ‘형평성’ 문제도 거론되고 있다. 서울시의 경우 만 19~34세 구직 청년에게 6개월간 매월 50만원씩 총 300만원을 지원하고 있다. 경기 성남·대전·광주·부산·제주 등 광역시도 유사한 사업을 운영 중이다.

하지만 시·군 등 재정이 열악한 곳에 거주하는 청년들은 상대적으로 지원 기회가 적을 수밖에 없다.

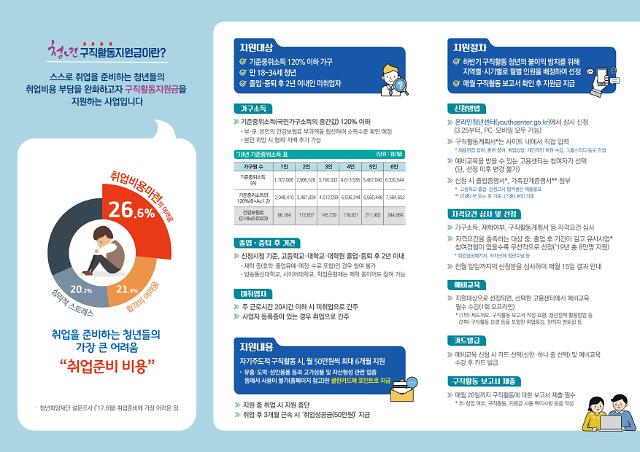

정부 청년구직활동지원금 제도[자료=고용노동부]

향후 사업 효과를 분석한 뒤 지원 지속 여부를 결정한다는 게 정부 방침이다. 침체된 경기에 다수 기업이 신규 채용을 줄이고 있는 상황에서 이 같은 단기 지원책이 고용으로 이어질지 의문이다.

오히려 청년들의 구직 노력 대신 지원 의존성만 심화될 것이라는 우려가 나오는 이유다.

이병태 카이스트 경영대 교수는 “청년 세대의 의존성을 높이는 악영향이 있지 않을까 우려스럽다”며 “국민들 중 '내가 낸 세금으로 노는 청년들이 지원을 받는다'는 허탈감도 커질 수 있다. 이 의존성과 허탈감의 충돌이 새로운 갈등을 만들어낼 수 있다”고 지적했다.

고등교육과정을 거쳐 대학을 졸업, 다시 취업 준비로 젊음과 시간을 낭비하는 구조적 문제를 해결하려면 ‘일·학습병행제’ 등 학업과 취업을 연계하는 정책이 시급하다는 목소리가 크다.

김광석 한양대 겸임교수는 “정부 지원으로 취업자 수만 늘리는 정책은 한계가 있다”며 “인턴의 정규직 전환, 일·학습병행제 등을 통해 청년들이 일단 노동시장에 진입한 뒤 경험을 쌓아 더 나은 기업, 일자리로 점프할 수 있는 사다리를 놓는 게 중요하다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)