검정 바지에 붉은 셔츠. 넘치는 승부사 기질로 수많은 갤러리들을 흥분시키는 화끈한 세리머니까지. 예전 모습 그대로였다. 먼발치에서 바라보면 그렇다. 그러나 한 발만 다가가도 달라진 타이거 우즈(미국)를 느낀다. 주름진 얼굴에 모자를 벗으면 드러나는 벗겨진 머리가 애처롭기도 하다. ‘골프 황제’도 거스를 수 없었던 세월의 무게다.

14년 만에 마스터스 제패 직후 아들 찰리 악셀과 뜨거운 포옹을 하고 있는 타이거 우즈. [사진=AP·연합뉴스]

15일(한국시간) 꼭두새벽. 마스터스로 돌아온 우즈가 역전 우승 퍼트를 홀컵에 떨어뜨린 뒤 포효하는 순간 전 세계가 들썩였다. 오거스타 내셔널 골프클럽을 찾은 갤러리들과 TV 앞에 앉아 밤새 가슴을 졸였던 팬들의 눈시울도 뜨겁게 번졌다. 1997년 처음으로 마스터스를 제패한 뒤 아버지를 부둥켜안았던 우즈가 22년이 지난 올해 같은 무대에서 두 아이를 끌어안은 모습에 가슴이 요동쳤다. 우리의 인생과도 같았기 때문이다. 세상을 떠난 아버지 대신 마흔 넷의 아버지로, 다시 못 볼 줄 알았던 그린재킷을 입은 우즈의 미소는 온전히 빛났다.

우즈가 진정한 ‘골프 황제’로 귀환했다. 우즈는 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽에서 열린 제83회 마스터스 토너먼트 최종 라운드에서 2언더파 70타를 쳐 최종합계 13언더파 275타로 우승했다. 선두에 2타 뒤진 채 최종일에 나선 우즈는 강력한 우승후보들을 1타 차로 따돌리고 극적인 역전 우승 드라마를 썼다. 우즈가 15번째 메이저 우승을 이루면서 역전 우승을 거둔 건 이번이 처음이다. 이번 대회 우승으로 그린재킷 5벌을 수집한 우즈는 미국프로골프(PGA) 투어 통산 81승, 메이저 15승을 수확했다. 2005년 마스터스 우승 이후 14년 만에 정상에 오른 우즈는 메이저 우승도 2008년 US오픈 이후 11년 만에 이뤄냈다.

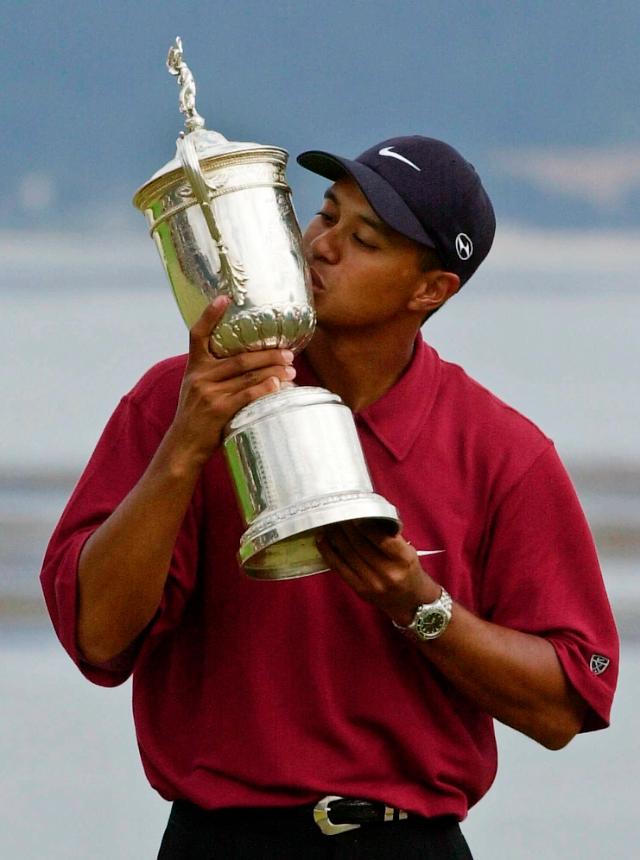

골프를 인생에 빗대곤 한다. 우즈의 골프 인생이 꼭 그랬다. 22세의 신인이었던 우즈는 1997년 마스터스에서 최연소·최소타·최다타수차 우승을 차지하며 혜성처럼 등장했다. 이후 10여년간 세계 골프는 우즈를 중심으로 재편됐다. ‘골프 황제’의 칭호를 받은 우즈에 전 세계 골프팬들이 열광했다. 그가 마지막으로 메이저 우승을 이뤘던 2008년 US오픈까지다.

2008년 US오픈 당시 우승 트로피에 입을 맞추고 있는 타이거 우즈. [사진=AP·연합뉴스]

거침없던 우즈에게 시련이 닥쳤다. ‘악몽의 10년’의 시작이었다. 2009년 섹스 스캔들을 시작으로 추락의 길로 접어든 우즈는 허리 부상으로 수차례 수술을 거듭하며 필드에서 모습을 감췄다. 우즈가 발견된 건 병상 혹은 경찰서였다. 재기 불능 상태였다. 그에게 남은 건 은퇴 수순밖에 없다는 말이 나돌았다. 세계랭킹은 이름을 찾기도 힘든 1199위까지 밀려나는 굴욕을 맛봤다. 이 모든 과정이 불과 2년 전까지 벌어졌던 일이다.

거짓말처럼 만화 같은 스토리가 펼쳐졌다. 재활에 전념한 우즈가 절치부심 재기에 나섰고, 지난해 PGA 투어 챔피언십에서 복귀 후 처음으로 정상에 올랐다. 하지만 아직 부족했다. 우즈는 늘 “메이저 우승, 마스터스 제패”를 목표로 내세웠다. 제대로 걷지도 못하던 우즈는 2년 만에 마침내 꼭 맞는 그린재킷을 걸쳤다.

세월을 담은 환한 미소로 그린재킷을 입은 타이거 우즈. [사진=AP·연합뉴스]

우즈는 “최근 몇 년간 마스터스에 나오지 못할 정도였는데 1997년 첫 우승 이후 22년이 지난 올해 다시 정상에 올랐다는 사실을 믿기 어렵다”며 “마지막 퍼트를 하고 나서는 내가 무엇을 했는지 몰랐고 그냥 소리를 지르고 있더라”고 감격적인 순간을 떠올렸다. 이어 “2년 전 챔피언스 디너 때는 걷기도 힘들었고, 지난해에는 마스터스에 다시 출전한 것만으로도 행운이었다”며 “그동안 일어났던 일들을 떠올리니 수많은 감정들이 몰려온다”고 말했다.

우리가 우즈의 다시 입은 그린재킷을 통해 인생의 가치와 희열을 느꼈을 시간, 그 사이 우즈는 두 아이만을 바라보고 있었다. “22년 전 마스터스 첫 우승 때는 아버지가 계셨는데 지금은 내가 두 아이의 아빠가 됐다. 이제 모든 게 완전해진 느낌이다.” 아버지가 된 골프 황제가 10살 아들 찰리 악셀과 12살 딸 샘 알렉시스와 차례로 뜨거운 포옹을 나눈 뒤 던진 말이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)