새로운 것은 앞쪽, 큰길에만 있지 않다

좌, 우, 위, 아래, 뒤에도 새 것은 있다

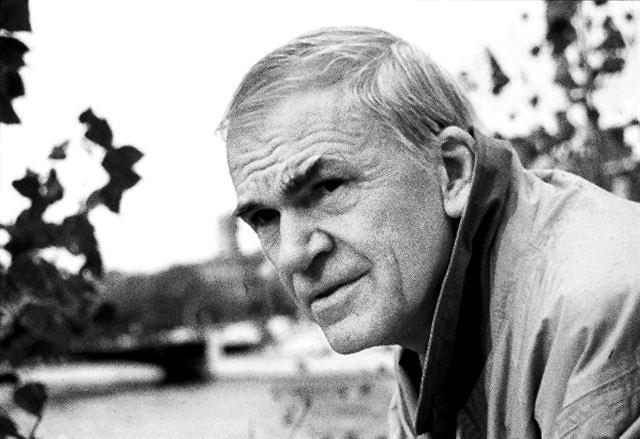

[밀란 쿤데라 ]

“출생에서 죽음 사이를 잇는 선 위에 관측소를 세운다면 각각의 관측소에서 세상은 다르게 보인다. 그 자리에 멈춰 있는 사람의 태도도 변한다. 무엇보다도 먼저 그 사람의 나이를 이해하지 않고는 그 누구도 다른 사람을 이해할 수 없다.”

<참을 수 없는 존재의 가벼움>의 저자 밀란 쿤데라(1929~ )가 2005년에 낸 산문집 <커튼>(민음사, 박성창 역)에서 이 구절을 읽은 나는 “경험의 본질을 참으로 적실히 비유했다. 앞으로 경험의 중요성을 이야기해야 할 때면 반드시 인용하리라”고 마음먹었다.

세르반테스의 <돈키호테>를 ‘소설 예술’의 효시로 보면서 세르반테스 이후 등장한 수많은 소설가와 그들의 작품 및 베토벤과 피카소가 언급되는 이 산문집에는 ‘소설을 둘러싼 일곱 가지 이야기’라는 부제가 붙어 있다. 삶과 소설의 관계를 설명하려는 책이지 싶은데, 사유와 성찰에 도움 되는 문장이 가득함에도 나는 여섯 번째 이야기인 ‘찢어진 커튼’에 나오는 이 구절에 유난히 오래 붙잡혀 있다. 한국이 경험 존중은커녕 경험을 파괴하는 나라가 됐다는 생각 때문일 것이다.

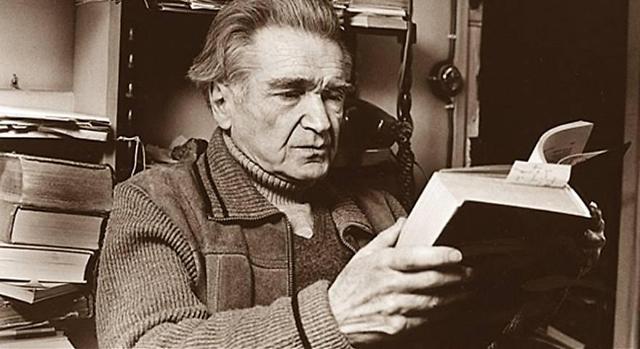

쿤데라는 이 구절을 써넣기 전에 루마니아 출신 작가 에밀 시오랑(1911~1995)의 삶을 잠깐 조명한다. 시오랑은 젊었을 때 루마니아의 파시스트당인 철위단(鐵威團, Iron Guard)을 지지하다가 ‘전향’했다. “시오랑은 스물여섯 살에 파리에 정착한다. 10년 후 그는 프랑스어로 쓴 첫 번째 책을 출판하고 동시대의 위대한 프랑스 작가 중 하나가 된다. (생략) 그는 1995년 여든넷에 사망한다. 파리의 주요 신문에는 두 페이지에 걸쳐 부고 기사가 났지만 그의 작품에 대해서는 한마디도 없었다. 부고는 그의 루마니아에서의 젊은 시절에만 사로잡혀서 불쾌해 하며 화를 냈다. 그들은 위대한 프랑스 작가의 주검에 루마니아의 민속 의상을 입히고 관 속에서 강제로 팔을 들어 올려 파시스트식 경례를 하게 만들었다.” (젊었을 때 친일적 작품을 쓰고, 5공 정권을 편들었다는 혐의로 시인만이 쓸 수 있는 월계관이 벗겨지고, 심지어는 개 취급까지 당한 미당 서정주의 말년 고초와 연결되는 묘사다. 미당은 살아서 당했고, 시오랑은 죽어서 당했다는 차이만 있을 뿐이다.)

쿤데라는 시오랑이 서른여덟 살 되던 1949년에 쓴 글(대중은 외면했으나 평단에서는 호평을 받았다는 <해체의 개설>인 듯)에서 그가 젊을 때의 방황-파시즘에 대한 경도-을 돌이켜보는 대목도 찾아냈다. “나는 나의 과거를 상상조차 할 수 없다. 지금 그때를 생각하면 ‘다른 사람’의 삶을 떠올리는 것 같다. 나는 이 ‘다른 사람’을 모른다. 나 자신의 전 존재는 옛날 그 ‘다른 사람’에게서 수천 마일이나 떨어진, 다른 곳에 있다. (생략) 그 모르는 사람이 나였다는 사실을 깨닫고는 경악한다.”

쿤데라는 이어, 시오랑처럼 젊었을 때의 삶을 생각하면 “멀리 있는 다른 사람의 삶이 떠오르는” 유럽 문인들의 이름을 나열하며 “출생에서 죽음 사이를 잇는 선 위에 세운 관측소”를 이야기한다. 그러면서 젊은이의 방황은 “세상을 모르고 또, 자기 자신을 모르는 경험 부족 때문”이며 “어른이 되어서 거리를 두고 볼 때에야 방황이 방황으로 보인다”고 말한다.

쿤데라의 젊을 때의 삶 역시 그런 삶이었다. 열여섯 살에 공산당원이 된 그는 공산주의 찬양 시를 쓰고 배포할 정도였지만 당의 언론탄압과 검열에 반대하다가 쫓겨났다. 스물한 살 때다. 곧 복당했지만 1967년 낸 첫 소설 <농담>에서 스탈린 체제에 신랄한 야유를 퍼부어 ‘블랙리스트’에 올랐고, 그 이듬해에는 체코를 무단 점령한 소련을 앞장서서 비판하다가 결국 프랑스로 추방된다.

그러나 체코의 일부 문인들은 “쿤데라 따위가 무슨 반체제 작가냐”라는 투로 그를 경멸하기도 한다(토니 주트, <20세기를 다시 생각한다>). 소련 붕괴 이후 민주화된 체코 경찰의 비밀 문서고에서 “쿤데라가 젊었을 때 공산정권의 비밀경찰을 도왔다”는 주장이 담긴 서류가 발견됐기 때문이다. 이런 사실을 바탕으로, “그 사람의 나이(경험)를 이해하지 않고는 그 누구도 다른 사람을 이해할 수 없다”는 쿤데라의 진술을 그 자신 젊었을 때의 방황(실수)에 대한 변명이라고 생각하는 사람도 있을 것이다.

어쨌건, 나는 쿤데라의 이 문장을 현재 대한민국이 귀담아 들어야 할 금언이자 경구라고 생각한다. 변화해야 할 때 변화하지 못하고 제자리에 머물러 있는 사람, 그래서 자신의 발전은 물론 이웃과 공동체의 발전을 가로막는 사람이 너무 많기 때문이다. “신주단지처럼 모시는 자신만의 정보처에만 근거하여 모든 것을 판단하고 규정하며, 새로운 것은 앞쪽, 큰길에만 있는 것이 아니라 오른쪽, 왼쪽, 위쪽, 아래쪽, 뒤쪽에도 있음을 모르는 사람들이고, 그것을 안다고 해도 자신의 이익을 위해 그 사실을 무시하는 사람”이 바로 그들이다.

시오랑의 책은, 쿤데라가 그를 “동시대 프랑스의 위대한 작가”라고 찬사를 보냈지만, 우리나라에서는 그다지 알려지지 않은 듯하다. 우리 동네 도서관에는 그가 스물세 살 때인 1934년에 내놓은 첫 수필집 <해뜨기 전이 가장 어둡다>와 1952년에 쓴 <독설의 팡세> 두 권이 있었다. 둘 다 프랑스문학 교수인 김정숙씨가 번역했다. 김씨는 <독설의 팡세> 역자 후기에 “인간의 존재가 필연성 없는 우연의 산물이라는 것은 누구나 잘 알고 있다. 그러나 그 조건을 받아들인다면 살아갈 수가 없다. 무엇인가 시도하려면 삶에 대한 최소한의 환상이 필요하기 때문이다. 삶의 근거는 그러므로 현실 착오에 있다”고 쓰고 “시오랑은 이러한 조건들을 분노 없이 직시하고 있다. 이러한 명징한 의식은 위험하다. 그의 삶 자체가 그 위험을 잘 보여주고 있다”고 썼다.

그의 글을 한 줄도 직접 인용하지 못하는 이유를 이렇게 설명해야 한다니! 해설부터 독해가 쉽지 않으니 시오랑의 책과 문장은 나에게 그 이상으로 어려웠다. “젊은 나이에 조국을 떠나 어떤 직업도 가지지 않았으며, 마흔이 되도록 소르본 대학 학생으로서 학생 식당에서 끼니를 해결했다”거나 “여러 문학상 수상자로 선정됐음에도 한 번만 제외하고 모두 거부했으며, 극작가 유진 이오네스코, 사뮈엘 베케트 등 당대 파리에서 활동하던 작가들과 교류를 했다”는 정도의 정보만 전할 뿐이다.

[에밀 시오랑]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)