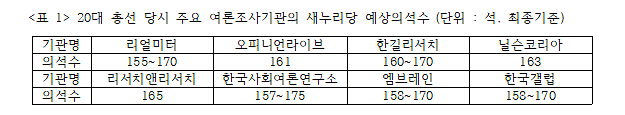

우리나라처럼 정치여론조사의 홍수 속에서 살아가는 나라도 매우 드물다. 조국 전 장관 문제로 정국이 요동치던 지난 8월 9일부터 67일간 중앙선거여론조사심의위원회(약칭 여심위)에 신고한 뒤 대통령 국정운영지지도, 정당지지도, 21대 총선 지지정당 등을 조사해 공표한 전국단위 여론조사는 총 64건이다. 각 시·도별 또는 국회의원 선거구별 조사까지 추가한다면 무려 97건이다. 하루 평균 1.4건 넘게 쏟아진 셈이다. 그도 그럴 것이 2017년 현재 중앙선관위에 등록된 조사업체 숫자만 162개이다. 하지만 우리나라 여론조사는 선거 때마다 번번이 틀려서 신뢰도가 매우 낮다. 틀려도 아주 엉뚱하게 틀리고 있다. 지난 20대 총선에서 5% 미만으로 승패가 엇갈린 지역구는 총 253곳 가운데 66곳, 비율로는 무려 26%나 된다. 여론조사는 보통 표본 1000명 남짓이면 표본오차는 95% 신뢰수준에서 오차범위가 ±3.0% 포인트 안팎이다. 그러므로 5% 미만으로 승부가 난 66곳은 여론조사 상으로는 사실상 동률과 같다고 보면 된다. 그런데도 20대 총선을 바로 앞두고 주요 여론조사 기관들은 새누리당이 155~180석 사이에서 압승한다고 예측, 공개하였다. 그러나 막상 뚜껑을 열어보니 더불어민주당에도 밀린 2위, 122석으로 나타났다. 이러한 여론조사기관의 부끄러운 역사는 2016년이 처음이 아니다. 1996년 15대 총선은 TV3사와 CBS가 선거방송 사상 처음으로 코리아리서치, 한국갤럽 등 5개 기관에 의뢰하여 공동여론조사를 실시하고 투표 직후 후보별 당락 예측까지 내보냈다. 이들은 1여 3야라는 호조건 속에서 신한국당 175석을 공개했으나 자민련과 무소속의 약진을 전혀 예상하지 못하고 여당은 139석으로 쪼그라들었다. 17대 총선 때도 KBS 예측보도는 탄핵역풍에 힘입은 열린우리당이 170석, 한나라당은 100석이었으나 개표결과는 152석 대 121석으로 각각 20석씩 틀렸다. 18대 총선도 엉터리 여론조사는 계속됐다. 한나라당은 출구조사에서 KBS와 MBC가 154~178석, SBS는 162~181석, YTN은 160~184석으로 예측했다. 그러나 한나라당이 확보한 의석수는 과반을 가까스로 넘긴 153석이었다. 자유선진당-친박연대-친박무소속연대 등 이른바 보수당들의 표 잠식을 전혀 고려하지 않은 탓이었다. 왜 이런 엉터리 여론조사는 계속되는 것일까?

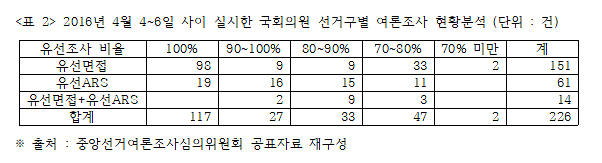

우리나라 여론조사에는 진짜 여론이 담길 가능성이 희박하다. 오죽하면 여론조작이라는 의심까지 받겠는가? 지난 5월 문재인 대통령 취임 2주년을 즈음해 여러 기관이 여론조사를 실시했다. 정당지지도에서 한국갤럽은 민주당과 한국당 간 최대 15% 포인트(40% 대 25%) 격차를 보였고, 리얼미터는 가장 근접한 1.8% 포인트(36.4% 대 34.8%) 차이로 오차범위 이내였다. 이해찬 민주당 대표가 “이상한 조사”라고 언급하자 불과 1주일 만에 리얼미터는 13.2% 포인트(43.4% 대 30.2%) 차이로 그 격차를 벌렸다. 야당이 반발했고, 정치학자들도 비판대열에 가세했다. 물론 한국당이 집권하던 시절에는 정반대 현상이 있었다. 리얼미터가 사용하는 방식은 비용을 줄이기 위한 ARS, 즉 자동응답시스템이 주로 사용된다. 그래서 평균 응답률은 채 10%를 넘지 않는다. 지난 5월 둘째 주 조사 당시 YTN 의뢰조사는 겨우 6.8%, TBS 의뢰도 8.3%였다. 표본추출방법 또한 RDD(Random Digit Dialing), 즉 임의걸기방식이다. 따라서 모집단인 유권자를 얼마나 정확하게 대표할 수 있는지 과학적 근거도 불분명하다.

[최광웅]

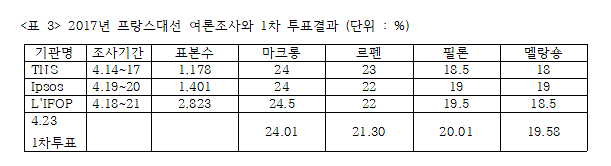

중앙선관위가 발표한 '제19대 대선여론조사 백서'에도 부실한 여론조사 데이터는 고스란히 나타난다. 총 801건 가운데 유무선 ARS방식이 48.6%, 유무선 면접조사는 38.7%이다. 스마트폰앱 방식은 11.8%, 인터넷 조사는 0.9%이다. 하지만 같은 시기 대선을 치른 프랑스는 전혀 달랐다. 결선투표와 선거연합 때문에 프랑스는 사실상 양자 구도라고 볼 수 있다. 그렇기 때문에 대선과 총선, 그리고 주지사 선거 등에서 결선투표의 승자를 예측하기란 그리 어렵지 않다. 문제는 10명 이상 경쟁하는 1차 투표 예측이다. 2017년 대선 당시 ‘국가여론조사위원회’에 등록된 여론조사기관은 1963년 설립된 선두업체 TNS 등 13곳이다. 우리나라의 12분의1이 안 된다. 그리고 실제로 대선 여론조사 실시기관은 11곳이다. 물론 인터넷과 전화면접조사, 단 두 종류만으로 진행했다. 그런 까닭에 1차 투표결과를 거의 족집게 수준으로 맞혔다. 1975년 창립된 입소스(Ipsos)가 결선투표 또한 근사하게 예측했는데, 마크롱 63% 대 르펜 37%(개표 결과는 66.06% 대 33.94%)이다. 입소스는 올해 5월 초에도 5월 말 예정이던 유럽의회 선거를 국민연합 22% 대 전진당 21.5%로 예측했다. 역시 결과는 국민연합이 23.34%이고 전진당이 22.42%다. 입소스는 관심도도, 영향력도 적은 유럽의회선거 투표율 상승까지 비교적 근사치로 예측했다. 여론조사에서는 투표율 증가 또는 하락이 ‘샤이 표’를 측정하는 데 아주 결정적이다. 1995년 대선에서 결선 탈락을 예측한 시라크가 대통령에 당선되며 프랑스는 규제를 풀었다. 이듬해 대법원은 일주일간의 ‘여론조사 공표금지기간이 표현의 자유 위배’라고 판시했다. 선거일 규제는 이틀로 줄었다. 앞서나가는 후보에게 표가 쏠리는 밴드왜건 효과나 지고 있는 후보에게 지지표가 결집되는 언더독 효과를 더 이상 허용하지 않겠다는 정책적 조치였다. 물론 이웃나라 언론사가 웹사이트에 여론조사결과를 공개하면서 어차피 규제해봐야 소용없는 일이었다. 정보화시대에 대비한 측면도 있었다. 조사회사도 인터넷 기법을 활용하고 추적(패널)조사를 강화하는 등 다양한 노력을 경주하기 시작하였다. 이 같은 노력이 이제 결실을 맺고 있다.

최광웅[최광웅]

미국 역시 공화·민주당만 번갈아 집권하는 양당제 국가이다. 연방 상·하원에도 두 정당 소속만 99.9% 당선되며 간헐적으로 무소속 출신이 진출한다. 따라서 대통령직무수행(job approval)에 대한 조사는 곧 (초선일 경우) 재선 가능성 또는 (재선일 경우) 소속정당이 재집권할 가능성을 가늠해보는 중요한 잣대가 된다. 미국갤럽은 일간, 주간, 월간, 분기별로 대통령 직무수행 및 호감도 등 여론조사를 실시하고 이를 공개한다. 그 설문 설계를 들여다보면 2점 척도를 사용한다. 직무수행은 ‘찬성/반대(approval/unapproval)’로 구분하고, 호감도는 ‘호감/비호감(favorable/unfavorable)’으로 구분한다. 이는 공화·민주당 등 양당만 있는 미국 특성에 안성맞춤형이다. 한 마디로 이론의 여지가 없다. 그래서 양당 체제인 미국은 대통령 여론조사가 의미 있다. 2차대전 이후 미국 갤럽 월간지지율 평균이 40%대에 그친 해리 트루먼, 린든 존슨, 제럴드 포드, 지미 카터, 조지 W 부시, 버락 오바마 등 6명의 대통령은 예외 없이 100% 정권교체를 허용했다. 린든 존슨은 직무수행평균 긍정비율 49%를 유지했으나 재선 이후 20개월 재임기간 겨우 34.4%에 머물렀다. 이 때문에 그는 탄핵직전에 이르렀고 결국 사임했다. 트루먼(36.5%)과 조지 W 부시(36.5%) 역시 재선 때만 한정하면 지지율이 고작 30%대에 머물렀다. 오바마도 2기 지지율(46.7%)이 전체 평균을 더 많이 깎아먹는 바람에 힐러리 낙선의 결정타로 작용하였다. 아이젠하워는 재선에 성공한 다음 달인 1956년 12월 당시 최고 79%부터 1958년 3월에는 최저 48%까지 심하게 널뛰기를 했다. 그것이 정권교체를 허용한 주된 사유가 됐다. 린든 존슨은 1968년 대선 실시 3개월 전 35% 지지율로 같은 당 소속 휴버트 험프리 후보에게 고춧가루를 뿌렸다. 조지 HW 부시 역시 1992년 대선 4개월 전 29%라는 부끄러운 지지율로 단임 대통령 기록을 남겼다. 2기 당선 당시 58% 지지율로 시작한 빌 클린턴은 앨 고어와의 대선 전을 57%로 맞이했으니 그나마 선방한 셈이다.

미국갤럽의 2점 척도를 직수입한 한국갤럽도 우리나라 대통령직무수행평가를 주간리포트로 공개한다. 그 방식 역시 직수입한 ‘잘함-잘못함’ 등 2점 척도이다(아무 쪽도 아님, 모름·무응답은 별도). 이것은 정당지지도 조사에서 민주당(한국당) 아니면 한국당(민주당) 둘 중 하나만을 선택하도록 하는 일종의 강요된 선택지라고 할 수 있다. 그러나 한국은 형식적 대통령제라는 측면은 같지만 내용 면에서는 미국·프랑스와 상당히 다르다. 우리나라는 우선 다당 체제가 수시로 등장한다. 프랑스 같은 결선투표가 없는 상태에서 1987년 이후 대선에서 15% 이상 엄청난 득표력을 보여준 제3후보가 19대 안철수까지 모두 4차례나 출현하였다. 그래서 대통령 당선인도 박근혜 단 1차례만 제외하고 여섯번 모두 득표율 50% 미만이다. 특히 노태우 당선인은 30%대이고, 제3후보가 강력했던 김영삼·김대중·문재인 당선인도 42% 미만 득표율이다. 또한 국회의원 선출은 결선투표 없는 소선거구제가 기본으로 되어 있으니 총 8차례의 총선에서 절반인 4차례가 다당 체제, 즉 평균 2.5당 체제이다. 그럼에도 불구하고 미국이나 프랑스에서 하는 대통령 국정수행지지도 여론조사와 우리 한국의 대통령 국정수행지지도를 단순·비교하는 방식이 과연 옳을까?

여론조사의 원조는 미국이다. 원래는 19세기 초 대통령선거 예측을 위한 모의투표(straw poll)를 기원으로 한다. 1936년 프랭클린 루스벨트의 재선 당시 설립 1년밖에 안 된 신생 조사기관 미국갤럽이 오늘날과 유사한 소수자 표본 및 비례할당 방식 여론조사를 실시해 세상을 놀라게 했다. 세월은 흘러 2012년 미국갤럽은 오바마 낙선을 점치고 2016년 대선 예측을 포기한다. 그러나 IBD/TIPP와 LA타임스 등 단 두 곳만은 정확하게 트럼프 승리를 맞혔다. 특히 LA타임스는 추적(패널)조사와 인터넷 조사를 활용함으로써 샤이 트럼프 지지층을 정확하게 짚어냈다. 힐러리가 무시한 러스트벨트의 반란, 침묵하는 저학력 다수 백인의 울분을 제대로 읽어냈으며, 트럼프의 3% 우세를 예측했다. 우리나라 엉터리 여론조사는 총선만 6연속, 지방선거도 2010년 등 여러 차례이다. 이는 양당 구도를 상식으로 보는 미국이나 프랑스식 고정관념이 부른 화근 때문이다. 20대 총선 당시 경향신문은 “5% 이내로 상당수가 당락이 갈리고 특히 의석이 절반이나 집중돼 있는 수도권 야권 분열은 새누리당에 어부지리를 안겨준다”며 엄포를 놓았다. 개표 결과 이는 엉터리로 확인되었다. 그때 야권분열로 인해 새누리당-더불어민주당-국민의당 후보가 동시에 출마한 선거구는 전국적으로 총 165곳이다. 이 가운데 각각 여야 텃밭인 대구·경북과 호남을 제외하면 132곳이다. 그중에서 야당 후보가 승리한 곳은 85곳으로 승률은 64.3%이다. 이는 야권 전체 지역구 당선인 승률(55.7%)보다 훨씬 더 높다. 수도권 5% 이내 격전지만 따로 떼놓아도 총 28곳이다. 이 가운데 민주당 17곳, 국민의당 1곳, 새누리당 10곳이 각각 의석을 나눠 가져갔다. 야권후보의 당선비율 또한 비교적 높은 64.3%이다. 따라서 정치 시스템이 다르면 여론조사도 근본적으로 달라야 한다. 비록 소선거구이지만 우리 대한한국 유권자는 미국이나 프랑스와는 전혀 다르게 다당 체제를 열망한다.

최 광 웅(데이터정치경제연구원 원장)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)