‘세계일보’ 교육팀장이자 서로 다른 대입을 치러야 할 삼 남매의 답답한 아빠이기도 한 이천종 기자는 논란이 된 학종을 키워드로, 우리나라 입시 정책 결정에 실타래처럼 얽혀 있는 정치·경제·사회적 맥락을 추적했다. 한국언론진흥재단 저술지원으로 18일 출간되는 ‘학종유감’(카시오페이아 刊)은 지금 우리나라에서 학종을 포함한 교육문제와 교육정책에서 방향성을 고민하는 모든 이들에게 충실한 ‘가이드북’이 될 것으로 보인다.

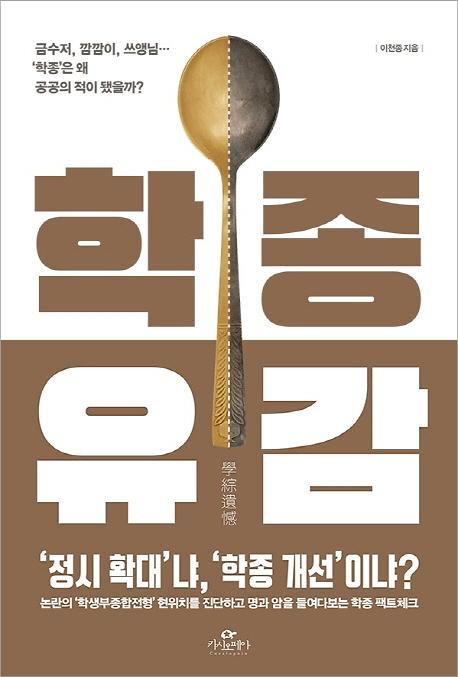

이천종 세계일보 기자는 한국언론진흥재단 저술지원을 받아 18일 ‘학종유감’(카시오페이아 刊)을 출간했다.[사진=카시오페이아]

‘학종유감’은 3장으로 구성돼 있다. 1장에서는 ‘금수저’, ‘깜깜이’, ‘쓰앵님’을 키워드로 학종의 실상을 파헤친다. ‘학종=금수저 전형’이라는 씁쓸한 방정식이 생기게 된 원인을 찾아보며, 구멍 숭숭 뚫린 생활기록부와 등골 브레이커가 된 학종 사교육의 현실을 파헤친다.

2장에서는 학종을 바라보는 세 시선을 담았다. 학종을 가장 불공평한 전형이라고 말하는 학생과 학부모, 공교육이 무너지는 교실 속 착잡한 교사의 목소리가 가감 없이 드러난다. 여기에 입학사정관이 나서 학종의 억울한 입장을 항변한다.

3장에서는 조국 파문으로 보는 ‘입학사정관제와 학종’에서부터 숙명여고 사건으로 다시 보는 ‘내신’, 최근 교육부의 발표로 다시 화제가 되는 ‘자사고 전쟁과 고교 서열화’ 등 대형 사건을 통해 학종을 둘러싼 논란을 한 올 한 올 파헤친다.

◇그래서 학종인가요, 정시인가요?

서울대를 비롯한 주요 대학의 대세 전형으로 자리매김한 학종은 ‘3인4각’ 경기가 된 지 오래다. 학생과 엄마·아빠가 제대로 합을 맞춰야 골인점을 통과할 수 있다. 학생 혼자 열심히 뛴다고 해서 이길 수 있는 구조가 아니다.

교과 성적은 물론 ‘자동봉진(자율·동아리·봉사·진로활동)’ 의 비교과를 두루 잘하는 1등급 아이로 키우려면 ‘공부+알파(α)’를 갖춰야 한다. 알파는 재력은 기본이고, 권력에 따라붙는 인맥과 정보로 무장한 학부모라야 수월하게 얻을 수 있다. 영어유치원은 물론이고 초등학교 1~2학년부터 ‘영재고·과학고·특목고·자사고’를 목표로 고입 지옥에 뛰어들어야 한다. 3년 선행학습은 대치동에서는 불문율이다. 학원가는 불야성을 이룬다.

반면 정시 확대파의 주장은 비교적 선명하다. 수능이 가장 공정하고 학종은 불공정한 전형이라는 것이다. 조지 오웰의 ‘동물농장’에 나오는 ‘네 발은 좋고 두 발은 나쁘다!’라는 슬로건처럼 선명한 메시지다. 이들은 수능이 모두에게 기회가 제공되는 열린 대입전형이라는 점을 강조한다. 내신 성적이 뒤처지는 학생, 비교과활동이나 생기부에서 내세울 게 그다지 없는 일반고 학생, N수생과 만학도 모두에게 동일한 기회가 제공된다는 것이다.

학종 개선론자는 정시 확대가 ‘예비고사·본고사, 학력고사, 수능’으로 이어지는 획일적 입시의 악몽으로 돌아가는 것이라며 강하게 반대한다. 길게 줄을 세운 학벌 구조는 입시 피라미드 최상층부의 몇몇을 제외하고는 모두를 소외시킨다는 것이다.

◇메리토크라시 한국사회…“교육은 수컷 농게의 커다란 집게발”

일말의 의심할 여지 없이 우리나라는 학벌사회다. ‘개천의 용’에서 상징되듯 신분 상승에 교육이라는 ‘사다리’만이 공정하다는 공감대가 형성돼 있다. 한국사회가 이토록 학력에 집착하는 이유를 두고 조너선 거슈니 옥스퍼드대 사회학과 교수는 “학력에 집착하는 한국 사회는 능력을 중시하는 ‘메리토크라시(Meritocracy)’에 대한 믿음에 기반을 둔다”고 분석한다.

문제는 실력 위주의 사회가 겉으로는 공정해 보이지만, 실제로 끝이 없는 경쟁을 일으킨다는 점이다. 드문드문하게나마 개천에서 용이 나던 예전과 달리, 이른바 ‘엄마 찬스’, ‘아빠 찬스’로 교육계에서 부모의 경제적·사회적 부의 대물림이 이뤄지고 있다.

흔히 우리나라 교육을 “19세기에 지어진 건물에서 20세기에 양성된 교사들이 21세기 아이들을 가르치고 있다”고 말한다. 죄수들을 감시하기 위한 교도소와 그 구조가 하등 다를 것 없다는 교실 공간을 혁신하기는 오히려 쉬워 보인다. 하지만 산업화 시대에 필요한 노동자를 길러내는 교육 시스템으로는 4차 산업혁명시대를 견인할 인재를 키울 수 없음은 자명하다. 혁신적인 교원 양성체제의 변화 없이 교실의 변화가 요원한 까닭이다.

이 정점에 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀 같은 대학입시제도가 있다. 저자는 한국 입시제도를 ‘수컷 농게의 커다란 집게발’이라 표현한다. 농게의 집게발은 전체 몸무게의 절반에 달할 만큼 지나치게 크고 무겁다. 다른 수컷과의 경쟁 때문이다. 경쟁에서 이기고 나면 집게발은 쓸모가 없다. 과하게 소모되는 에너지를 충전하려 더 자주 갯벌로 나가야 하고, 이는 천적인 새들에게 더 자주 노출돼 포식당할 가능성을 높인다.

저자는 말한다 “수컷 농게의 비극을 피하는 길은 자명하다. 쓸모없는 집게발을 도려내는 것이다.” 학종이든 정시든, 경쟁으로 점철된 대입제도 역시 언젠간 도려내야 할 일이다. “빠르면 빠를수록 좋다”는 저자의 주장처럼.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)