PISA 점수는 평균 500이고, 표준편차 100인 척도점수임. PISA 2006부터 각 국가의 순위를 범위로 제공하고 있다. OECD 평균은 OECD 37개국(읽기에서는 스페인 제외) 각각의 평균에 대한 평균이다.[표=교육부]

PISA 2018은 OECD 회원국 37개국과 비회원국 42개국 등 전 세계 79개국에서 약 71만명이 조사에 응했다. 우리나라는 중학교 34개교에서 917명, 고등학교 154개교에서 5881명, 각종 학교 2개교에서 78명 등 총 188개교에서 6876명이 참여했다.

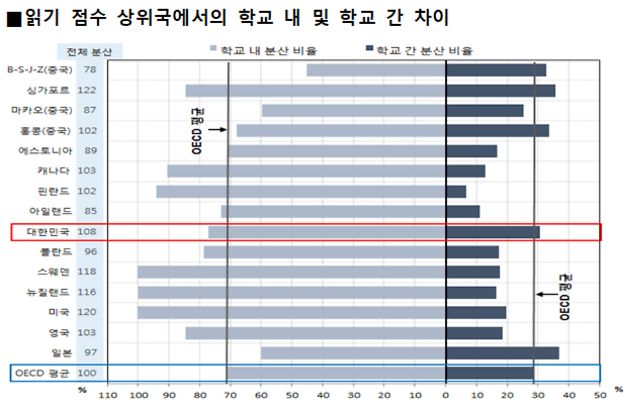

우리나라 읽기 성취의 교실 내, 학교 간 차이는 OECD 평균보다 높았다. 우리나라 읽기 점수 분산에서 학생 간 성취 수준 차이에 의한 ‘학교 내 분산 비율’은 77.2%로 OECD 평균 71.2%보다 높았다. 이는 교실 내에서 학생들의 읽기 능력 격차가 크다는 의미다.

학교 간 성취 수준 차이에 의한 ‘학교 간 분산 비율’도 30.7%로 OECD 평균 28.6%보다 높았다. 학교 간에도 읽기 능력 격차가 벌어지고 있다는 의미다.

전체 참여국 중 읽기 점수 상위 15개국의 결과를 내림차순으로 정렬함. 위의 수치는 반올림에 의한 차이가 있을 수 있음[표=그래프]

PISA 2018에서 우리나라 학생의 삶에 대한 만족도는 6.52로 OECD 평균 7.04에 못 미쳤다. PISA 2015 만족도 6.4보다는 상승했지만 여전히 세계 최하위권에 머물렀다. 만족도 순위는 PISA 2018에서 871개국 중 65위를 기록했다. PISA 2015에서는 49개국 중 48위였다.

PISA 2018에서 우리나라 순위는 97.5% 신뢰수준에서 읽기 영역은 최고 2위 최하 7위, 수학 영역에서 최고 1위 최하 4위, 과학 영역에서 최고 3위 최하 5위로 추정했다.

PISA 영역별 국가 순위는 평균 점수의 추정치를 이용해 계산한다. 영역별 평균 점수는 표본을 통해 얻어진 모집단에 대한 추정치로 오차를 포함하고 있는 값이다. 따라서 평균 점수의 오차를 고려해 하나의 등수를 제공하는 대신, 97.5% 신뢰수준에서 그 국가가 위치할 수 있는 최고 등수와 최하 등수를 추정한다.

우리나라는 첫 주기인 PISA 2000부터 OECD 회원국 중 읽기·수학·과학에서 모두 상위 수준의 성취를 유지했다. 이번 PISA 2018에서 PISA 2015 대비 OECD 회원국 평균 점수는 전 영역에서 하락한 반면, 우리나라는 수학·과학 평균 점수가 상승했다. 영역별 상위 성취수준 비율은 모든 영역에서 증가했고, 하위 성취수준 비율은 수학·과학에서 감소했다.

영역별 남·여학생 평균 점수 추이에선 PISA 2015에 비해 남학생 평균 점수는 상승했고, 여학생 평균 점수는 하락했다. 우리나라는 읽기에서만 여학생 점수가 높고, 수학과 과학은 남학생 점수가 높지만 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)