유경준 전 통계청장(한국기술교육대 교수)이 지난해 비정규직이 87만명 급증했다는 통계청 조사 방식의 오류와 통계 결과에 대한 정부 해명의 문제점을 조목조목 지적했다.

31일 한국경제학회 ‘한국경제포럼’에 실은 논문 ‘2019년 비정규직 변동의 원인 분석: 2019년 급증한 비정규직 87만명은 어디서 왔는가?’를 통해서다. 유 전 청장은 통계청의 원자료를 분석했다.

통계청은 지난해 10월 근로형태별 부가조사를 통해 비정규직이 전년대비 87만명 증가했다고 발표했다.

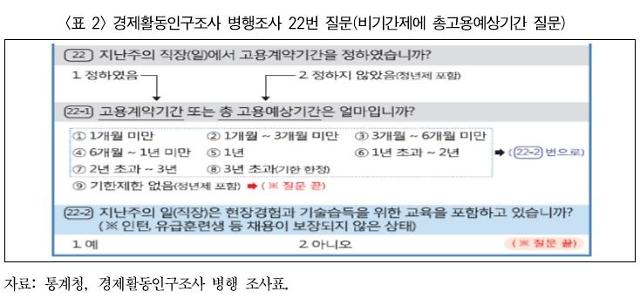

경제활동인구조사 병행조사 22번 질문(비기간제에 총고용상기간 질문)[자료=통계청]

유 전 청장의 논문을 보면 2019년 8월 임금근로자는 전년 동기대비 51만명 증가했다. 청년층과 60대 고령층 중심으로 34만명 늘었는데 주로 주당 17시간 미만의 단시간 일자리나 재정 지원을 통한 노인 일자리였다. 실제 60대 이상 고용 증가율은 11.4%에 달했다. 반면 30~40대 정규직 일자리는 크게 줄어들었다. 주당 36시간 이상 근로자 수도 감소했다.

반대로 비기간제 임금근로자는 전년 동기대비 28만명 감소했다. 이중 72.4%가 정규직을 포함한 상용직이었다. 지난해 8월 증가한 기간제 근로자의 고용계약기간을 보면 98%인 78만명이 2년 미만이었다. 대부분 단시간 일자리였던 셈이다.

청년·고령층의 단시간 근로가 크게 늘어나면서 비정규직이 급증했고, 상대적으로 정규직이 줄어들었다는 분석이다.

유 전 청장은 통계 수치상 비정규직이 급증할 수밖에 없었던 원인으로 정부 주도의 일자리 정책을 지목했다.

그는 “급격한 최저임금 인상과 무리한 근로시간 단축 등으로 양질의 일자리는 감소한 반면 정부 재정으로 단기 일자리를 만들어 떠받치는 상황이었다”며 “비정규직 통계를 둘러싼 논란은 ‘비정규직 제로’ 선언을 한 정부의 조급한 입장이 빚어낸 결과”라고 지적했다.

유 전 청장은 비정규직 관련 복잡한 기준도 단순화해야 한다고 주장했다.

현재 비정규직은 한시적 근로자(기간제 등), 시간제 근로자, 비전형근로자(파견·용역·특수형태 등) 등 분류체계가 매우 복잡하다.

어디까지 비정규직으로 볼지 노사 간 입장 차가 컸고, 지난 2002년 노사정 합의로 비정규직 개념이 정해졌다. 이후에도 논란이 지속되자 비정규직을 국제기준인 임시직 근로자로 단순화해야 한다는 지적도 나왔다.

유 전 청장은 “2002년 노사정 합의에 의한 비정규직 정의는 시대 상황이나 국제기준에 맞지 않기 때문에 개선될 필요가 있다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)