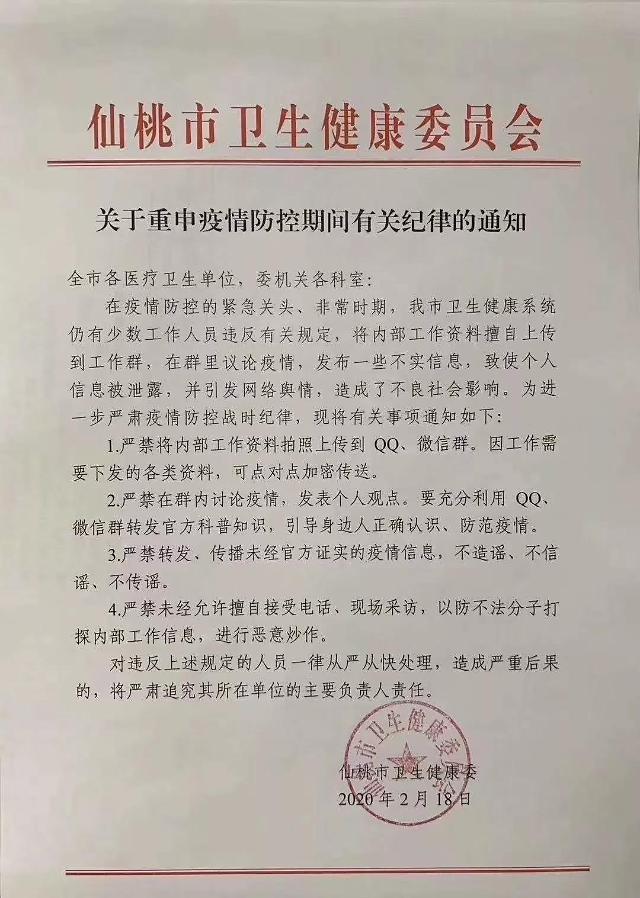

후베이성 셴타오시가 관내 의료·방역 기관에 발송한 통지문. 코로나19 관련 토론 및 언론 접촉을 금지한다는 내용을 담고 있다. [사진=웨이보 ]

중국에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 음성 판정을 받은 환자가 입원과 퇴원을 반복하다가 결국 확진자로 판명되는 등 진단 기준과 환자 관리에 여전히 문제가 있는 것으로 드러났다.

일부 지역에서는 의료·방역 관계자들의 의견 교환이나 언론 접촉을 강제로 금지한 것으로 확인돼 정보 공개의 불투명성도 여전하다는 지적이 나온다.

21일 중국경제망 등에 따르면 후난성 창더시의 한 여성이 우여곡절 끝에 코로나19 확진 판정을 받은 사례가 알려져 보건 당국에 대한 비판이 고조되고 있다.

탕(湯)모씨는 지난달 31일 발열과 근육통 증세를 보여 코로나19 의심환자로 창더시 제2인민병원에 입원했다. 입원 전 방문한 제1인민병원에서 컴퓨터 단층촬영(CT) 검사를 받았을 때도 폐 부위의 음영이 발견됐다.

하지만 입원 후인 이달 초 두 차례에 걸친 바이러스 핵산 검사에서 음성 판정을 받고 지난 4일 퇴원했다. 병원 관계자는 "당시는 확진 기준에 부합하지 않았다"고 설명했다.

퇴원하자마자 또다시 발열과 마른 기침 등을 호소한 그녀는 이틀 후인 지난 6일 제1인민병원에서 진료를 받고 제2인민병원으로 이송돼 재입원했다.

3차 핵산 검사에서도 음성 판정을 받았지만 4차 검사 때 양성으로 확인돼 지난 9일 결국 코로나19 확진자로 등록됐다.

열흘에 걸쳐 병원 2곳을 떠돌며 네 차례의 검사를 받은 뒤에야 감염 사실이 드러난 것이다.

후난성 위생건강위원회는 "병원 관계자들은 국가가 정한 코로나19 진료 방안을 엄격히 준수했다"며 "진단 기준 및 업무와 관련해 소홀히 한 바가 없다"고 해명했다.

이에 대해 코로나19 사태가 터진 지 3개월이 지나도록 진료·방역 측면의 허점이 지속되고 있는 것 아니냐는 지적이 나온다.

실제로 코로나19 진원지인 후베이성의 경우 진단 기준을 놓고 오락가락하며 혼란을 가중시키고 있다.

지난 12일에는 핵산 검사와 별개로 의사의 소견이나 CT 검사 결과로 확진 판정을 하는 임상진단 병례를 포함해 하루에만 확진자가 1만5000명 가까이 급증했다가 일주일 만인 19일 갑자기 이 기준을 철회해 신규 확진자 수가 수백 명으로 급감한 바 있다.

전날에는 후베이성 내 교도소에서 발생한 감염자를 확인하지 못해 신규 확진자 통계를 수정해 발표하기도 했다.

이런 가운데 코로나19 사태 초기부터 지적돼 온 정보 차단·통제 기조도 여전히 유지되고 있는 것으로 확인됐다.

펑파이신문은 후베이성 셴타오시 위생건강위원회가 지난 18일 관내 보건·의료·방역 기관에 발송한 통지문을 공개했다.

통지문은 "소수 인원이 규정을 어기고 내부 업무 자료를 온라인 단체방에 올려 개인 정보를 유출하고 사회적으로 악영향을 끼쳤다"고 질타한 뒤 전염병에 대한 의견 교환과 토론을 금지했다.

또 허락을 받지 않은 언론 접촉과 인터뷰도 엄격히 금지한다고 강조했다.

해당 지역의 의료 관계자는 펑파이신문에 "전염병 관련 정보를 봉쇄하겠다는 취지는 아니겠지만 확실히 부적절한 부분이 있다"고 전했다.

코로나19 사태의 심각성을 경고했다가 당국의 처벌을 받고 바이러스에 감염돼 사망한 의사 리원량(李文亮)에 대한 추모 열기가 이어지는 와중이라 비판 여론이 확산하고 있다.

한 중국 소식통은 "코로나19 확산세가 다소 꺾였다는 분석이 잇따르고 있지만 환자 관리 측면에서 우왕좌왕하거나 정보를 통제하려는 모습이 계속 포착된다면 사회적 혼란은 쉽게 해소되지 않을 것"이라고 지적했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)