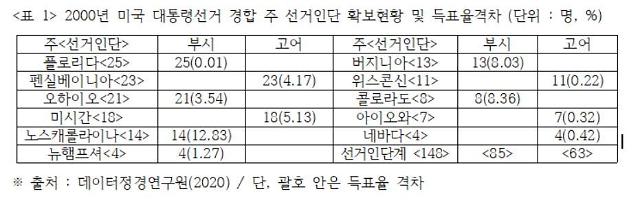

2000년 미국 대선에서 민주당 앨 고어는 전국 유권자로부터 54만여 표(득표율 0.5%)를 더 얻고도 조지 W. 부시에게 패배했다. 승부처는 전통 경합 주(swing state)와 러스트벨트(Rust Belt)를 포함한 11개 주였다. 그 중에서도 투표일 막판까지 땀을 쥐며 5% 미만에서 박빙으로 승자가 결정된 지역은 7개 주이다. 이 가운데 부시가 3곳을, 고어가 4곳을 각각 가져갔으나 선거인단 숫자에서만큼은 50명 대 45명으로 부시가 5명 앞섰다. 그 결과는 아주 정확하게 전국 선거인단 개표에 반영됐으며 부시가 271명 대 266명, 겨우 5표 차이로 신승을 거두는 원동력이 되었다. 특히 플로리다는 단 537표 차이로 승패가 엇갈렸고, 재검표 및 고어의 이의신청 요구로 대법원 판결을 거쳐 36일 만에 조지 W. 부시의 승리가 확정된 바 있다. 두 후보 사이 득표율 차이는 아주 정확하게 계산하면 0.009%이다.

이처럼 단 1표라도 더 얻기만 하면 주별 선거인단 전체를 승자가 독식하는 방식이 바로 미국형 간선 대통령선거제도이다. 그렇기 때문에 비록 전국 득표율이 낮아도 백악관 주인으로 입성할 수 있는 선거 전략이 얼마든지 통한다. 조지 W. 부시가 네 번째, 2016년 도날드 트럼프까지 벌써 다섯 번째나 이 방식으로 미국 대통령에 당선되는 영광을 안은 바 있다. 2004년 미국 대선에서도 전국 득표율은 부시와 존 케리 간 초박빙 승부(2.5%)였다. 하지만 선거인단은 35명 차이로 여유 있게 부시가 재선에 성공했다. 그 비결 역시 전통 경합 주 및 러스트벨트 11개 주에 집중한 부시의 선거 전략이 빛을 발한 까닭이었다. 즉 이곳에서 선거인단을 부시가 96명, 롬니가 52명을 확보하며 둘 사이 격차는 34표가 벌어졌다. 이는 전국 선거인단 차이(35명)와 거의 엇비슷해서 단 1표에 불과하다. 결국 11개 주가 승패를 판가름 낸 것이다.

[최광웅]

[최광웅]

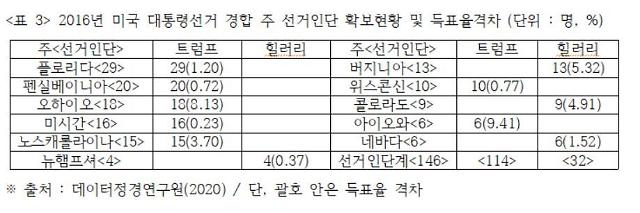

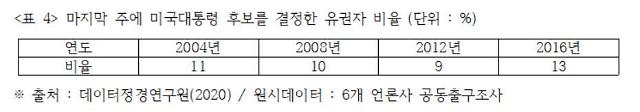

100대 일간신문 가운데 단 2곳만이 트럼프를 공개 지지를 표명하며 전통 미디어전쟁에서 사실상 트럼프는 완패했다. 전체 언론사로 확대해 발행부수를 비교하면 무려 18배 이상 차이가 난다. 그럼에도 불구하고 ‘샤이 표’를 호언장담한 트럼프가 결코 허풍이 아니었음을 입증했다. 그 까닭은 철저한 빅 데이터를 기반으로 한 선거과학이 말해준다. 양당제 국가인 미국에서도 마지막 주에 대통령후보를 선택하는 비율이 무려 10% 안팎이나 된다. 트럼프가 당선된 2016년에는 13%로 치솟았다. 여기에 포함된 유권자는 사실상 승자가 결정돼있는 양당 우세 주에서는 찾아보기 힘들고, 대부분 경합 주의 스윙보터들이다. 따라서 경합 주로만 한정하면 15~30%까지 급등한다. 왜 대선 후보들이 공화당과 민주당 표밭인 와이오밍과 워싱턴DC를 포기하다시피 하고 경합 주에서만 집중 유세를 펼치는지 그 이유를 알 수 있지 않겠는가? 물론 핵심 공약 역시 경합 주 스윙보터에게 철저한 안성맞춤으로 내놓는다. 대표적으로 트럼프의 러스트벨트 백인 중산층 이하 노동자를 겨냥한 ‘멕시코 국경에 장벽을 쌓겠다.’이다.

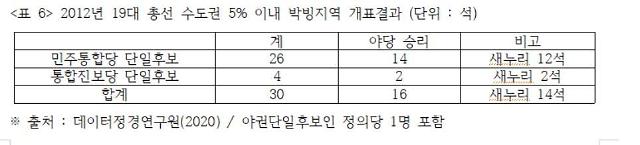

2016년 20대 총선 당시 더불어민주당과 대부분의 진보언론, 그리고 많은 시민사회단체는 제1야당을 탈당해나간 국민의당을 비난했다. “5% 이내로 상당수가 당락이 갈리고 특히 의석이 절반이나 집중돼 있는 수도권 야권 분열은 새누리당에게 어부지리를 안겨준다.”고 엄포를 놓으며 단일화를 강요했다. 그렇지만 독자 여러분도 잘 알다시피 개표결과는 새누리당은 민주당에게도 1석 뒤진 2위에 그쳤다. 승부처는 한국판 경합 주인 수도권이었다. 5% 이내에서 승부가 갈린 총 31곳의 박빙지역에서 새누리당은 11석(35.5%)을, 야당(민주당과 국민의당)은 19석(61.3%)을 가져갔다. 이것이 사실상 야구에서의 결승타점으로 작용한 셈이다. 2012년 19대 총선은 야당(민주통합당과 통합진보당)이 후보단일화를 하며 새누리당에 맞섰다. “이명박근혜 심판” 구호를 내걸며 호기를 부렸으나 야권연합은 140석에 그쳤고, 여당의 2연속 과반수를 허용하고 말았다. 역시 승패는 수도권에 박빙지역에서 갈렸다. 개표결과 5% 미만 선거구 30곳에서 야권은 16석, 새누리당이 14석을 나누어가졌다. 미국식으로 표현하면, 공화당 우세 주인 영남(67석) 대 호남(30석)의 의석 차이(37석)를 수도권에 만회하고 그 이상을 벌려야 야권이 승리할 수 있는데 박빙지역 결과가 이렇게 나온다면 당연히 승리는 기대 난망이다.

[최광웅]

[최광웅]

17대 열린우리당이 총선 과반수를 획득할 수 있었던 가장 큰 힘은 수도권의석 싹쓸이에 있다. 109석 중 무려 69.7%에 해당하는 76석을 휩쓸었다. 이로써 영남에서의 56석 열세를 대부분 만회했다. 20대 총선에서도 겨우 123석에 머무른 더불어민주당이 1등으로 올라선 배경은 야권분열 속에서도 수도권 압승을 한 까닭이다. 122석 가운데 82석까지 늘렸으며 의석률은 67.2%이다. 이는 과반의석이었던 17대에 버금간다. 그중에서도 서울은 49석 중 35석(71.4%)을 쓸어 담았다. 이는 노무현 전 대통령에 대한 탄핵역풍으로 식은 죽 먹기 선거였던 17대 총선보다 훨씬 더 좋은 승률이다. 당시는 48석 가운데 32석(66.7%)이었다. 이처럼 정치・경제, 교육・문화 등 대한민국의 80% 이상이 집중된 서울선거 성적표는 대선이든 총선이든 판세를 사실상 좌우한다. 그런데 이 같은 승리의 원동력은 바로 유력 대선후보의 수도권 유세지원 여부이다. 17대 총선은 정동영 열린우리당 당의장이, 20대 총선은 2년여 전 대선에서 분패한 문재인 대통령이 사령탑을 맡아 수도권 경합지역을 집중적으로 파고들었다. 20대 국민의당이 선전한 까닭도 안철수 대표의 지역구가 서울이었기 때문에 가능한 일이었다. 하지만 19대 총선에서 유력 대선주자인 문재인 후보가 부산 사상지역구 선거에 나서는 바람에 발이 묶였고 그것이 3% 미만 초박빙지역 19곳에서 새누리당에게 9석이나 허용하는 계기가 됐다.

중앙선관위는 2002년부터 전국단위 선거일 전후 유권자의식조사를 실시하고 있다. 여기에는 매우 귀중한 데이터가 담겨 있다. 3당 체제가 성립된 2016년 총선과 친박연대(14석) 및 친박무소속(12석), 그리고 자유선진당(18석) 등으로 여러 정당이 난립하며 선택지가 넓었던 2008년 총선을 살펴보면 절반에 가까운 유권자들이 막판까지 지지후보 선택에 고심을 거듭했다. 미국과 비교하면 4배 이상이나 되며, 이 시기(선거일 전 6일부터)는 여론조사결과 공표도 법으로 엄격하게 금지하기 때문에 깜깜이 선거를 할 수밖에 없다. 특히 직장에서 은퇴 당한 50대와 자영업자, 그리고 경력단절 여성을 중심으로 하는 실업자들을 중심으로 19대 총선 때는 야권단일화가 오히려 투표장을 외면하게 만들었으나 18대와 20대는 그 반대였다. 21대 총선의 경우, 지역구는 더불어민주당과 미래통합당 간 양자구도이지만 비례대표는 총 35개 정당이 후보자를 낼만큼 선택할 메뉴가 풍년이다. 그만큼 유권자의 즐거운 고민이 시작됐다. 특히 30석 연동형을 놓고 벌이는 치열한 13일의 전쟁은 유권자 절반 이상이 모여 사는 수도권에서 결판난다. 5% 이내 박빙 승부가 펼쳐지는 지역구 역시 수도권에서만 평균 30곳 안팎이다. 여당 또는 야당, 누가 과연 4월 16일 새벽을 상큼하게 맞이할 것인가? 수도권 박빙지역 스윙보터들은 알고 있다. 빅 데이터를 보면 9회 말 투아웃 이후 상황 예측도 그렇게 어렵지 않다.

최 광 웅(데이터정경연구원 원장)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)