한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 삼성그룹 내 세불리기 경쟁에 한창이다. 글로벌 경영 환경이 악화되고 있는 시기에 계열사 노조 설립이 이어지면서, 회사의 부담이 커질 수 있다는 관측이 나온다.

25일 노동계에 따르면 최근 한국노총과 민주노총은 삼성 계열사 내 소속 노조를 조직하는 데 주력하고 있다. 국내 최대 대기업집단인 삼성이 '무노조 경영' 방침을 철회한 것을 계기로, 몸집을 키우기 위해서다.

현재로서는 한국노총이 앞서가는 모양새다. 올해 들어 한국노총 산하 노조만 3개가 설립된 데 이어 '삼성그룹 노조 연대'를 공식 출범했다. 민주노총은 '삼성 조직화팀'을 꾸리는 등 한국노총 추격에 나선 상황이다.

삼성 내에서 상급단체로 한국노총이 선호되는 이유는 상대적으로 온화한 이미지 때문이라고 노동계에서는 보고 있다. 그동안 노조 활동과 거리가 멀었던 삼성 구성원들이 '투쟁'보다는 정규직 중심의 '대화' 노선을 지지한다는 것이다.

재계 일각에서는 민주노총까지 가세해 계열사 전반에 노조 설립의 물꼬가 터질 경우 경영 불확실성이 더욱 커질 것이라고 우려하고 있다. 최악의 경우 창사 82년 이래 처음으로 대규모 노사 분규가 발생할 가능성도 배제할 수는 없다. 산업 생태계 변화와 코로나19 사태, 삼성 관련 재판 등 악재가 겹친 사상 초유의 위기를 한층 악화시킬 수 있다는 것이다.

실제로 올해 삼성전자 임금협상은 예년에 비해 장기화되는 등 난항을 겪었다. 4개 노조 가운데 2개 노조가 개별협상권을 얻어 임금피크제와 포괄임금제 폐지, 초과이익성과급(OPI) 지급률 인상 등을 요구했다. 그동안 노조 대신 임금협상에 나섰던 노사협의회가 노조와의 선명성 경쟁에 나서기도 했다.

한국노총 산하 노조들도 사측에 단체교섭을 요구하고 있다. 지난달 삼성전자 4노조와 삼성디스플레이 노조는 각각 회사 측에 단체교섭에 나설 것을 요청했다. 특히 삼성디스플레이 노조의 경우 설립 3개월 만에 2000여명의 조합원이 가입하는 등 빠른 속도로 규모가 커지고 있는 만큼, 회사 측은 노조와의 관계 설정에 고민을 거듭하는 중이다.

재계 관계자는 "노조 사이의 조합원 확보 경쟁이 치열해질 경우 강경 투쟁 노선으로 치달을 가능성이 있다"며 "삼성 계열사 상당수가 정보통신(IT) 기반의 사업을 영위하고 있는 상황에서 기민하게 혁신에 대응하지 못하면 노사가 모두 공멸할 위험이 있다"고 말했다.

25일 노동계에 따르면 최근 한국노총과 민주노총은 삼성 계열사 내 소속 노조를 조직하는 데 주력하고 있다. 국내 최대 대기업집단인 삼성이 '무노조 경영' 방침을 철회한 것을 계기로, 몸집을 키우기 위해서다.

현재로서는 한국노총이 앞서가는 모양새다. 올해 들어 한국노총 산하 노조만 3개가 설립된 데 이어 '삼성그룹 노조 연대'를 공식 출범했다. 민주노총은 '삼성 조직화팀'을 꾸리는 등 한국노총 추격에 나선 상황이다.

삼성 내에서 상급단체로 한국노총이 선호되는 이유는 상대적으로 온화한 이미지 때문이라고 노동계에서는 보고 있다. 그동안 노조 활동과 거리가 멀었던 삼성 구성원들이 '투쟁'보다는 정규직 중심의 '대화' 노선을 지지한다는 것이다.

실제로 올해 삼성전자 임금협상은 예년에 비해 장기화되는 등 난항을 겪었다. 4개 노조 가운데 2개 노조가 개별협상권을 얻어 임금피크제와 포괄임금제 폐지, 초과이익성과급(OPI) 지급률 인상 등을 요구했다. 그동안 노조 대신 임금협상에 나섰던 노사협의회가 노조와의 선명성 경쟁에 나서기도 했다.

한국노총 산하 노조들도 사측에 단체교섭을 요구하고 있다. 지난달 삼성전자 4노조와 삼성디스플레이 노조는 각각 회사 측에 단체교섭에 나설 것을 요청했다. 특히 삼성디스플레이 노조의 경우 설립 3개월 만에 2000여명의 조합원이 가입하는 등 빠른 속도로 규모가 커지고 있는 만큼, 회사 측은 노조와의 관계 설정에 고민을 거듭하는 중이다.

재계 관계자는 "노조 사이의 조합원 확보 경쟁이 치열해질 경우 강경 투쟁 노선으로 치달을 가능성이 있다"며 "삼성 계열사 상당수가 정보통신(IT) 기반의 사업을 영위하고 있는 상황에서 기민하게 혁신에 대응하지 못하면 노사가 모두 공멸할 위험이 있다"고 말했다.

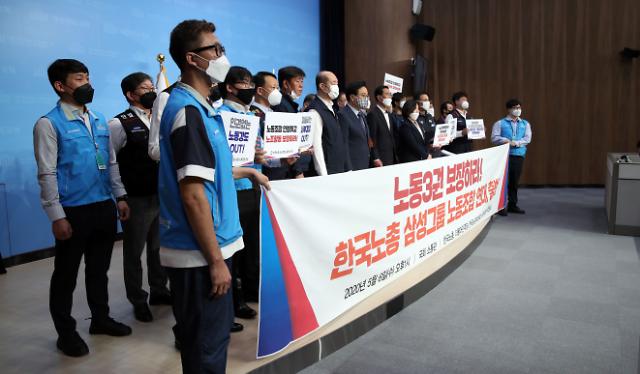

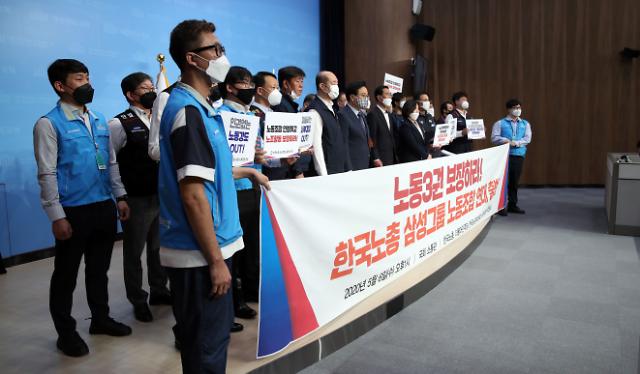

지난 6일 오후 국회 소통관에서 열린 한국노총 삼성그룹 노동조합 연대 출범 기자회견에서 노조원들이 손팻말을 들고 있다. [사진=연합뉴스]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)