수출규제의 도화선은 2018년 한국 대법원의 일제 강제징용 피해자(징용공)에 대한 판결부터다. 당시 대법원은 징용공에 대해 일본 기업의 손해배상 책임 판결을 내렸다. 이를 두고 양국의 외교적 갈등은 더욱 커졌다.

아베 내각은 과거사 문제에 관해 비교적 강경한 태도를 유지하는 모습을 보였다. 징용공 관련 문제도 마지막까지 한국 대법원의 판결을 받아들일 수 없다는 태도를 고수했다.

다만 표면적으로는 다른 명분이 제시됐다. 역사와 경제를 분리하는 모양을 만들기 위해서다. 일본은 수출규제 사유로 한일 정책대화 중단과 재래식 무기 캐치올 통제 미흡, 수출관리 조직·인력 불충분 등 세 가지를 제시했다.

이에 우리정부는 지난 6월 수출규제 정책에 관해 일본 정부의 명확한 답변을 요구하기도 했다. 하지만 일본 정부는 별다른 대응 없이 묵묵부답으로 일관했다.

결국, 한국은 일본의 반도체 소재 수출 제한 조치를 세계무역기구(WTO)에 제소해 관련 절차를 진행 중이다. 지난 7월에는 WTO 분쟁해결기구(DSB)의 패널 설치가 완료됐다. 패널 설치는 분쟁 심리를 담당하는 재판부를 설치하는 절차다. 패널 위원은 제소국과 피소국의 협의로 선임하며 통상 3명으로 이뤄진다.

이 같은 절차 진행에 일본 정부도 유감을 표시하며 완강한 입장을 보였다.

주제네바 일본대표부는 스위스 제네바 WTO 본부에서 브리핑을 열고 "일본의 조치는 이중 사용 품목에 대한 수출 통제를 강화하기 위해 국제적으로 확립된 관행에 부합한다"며 "한국의 패널 설치 요청에 깊이 실망했다"고 말했다.

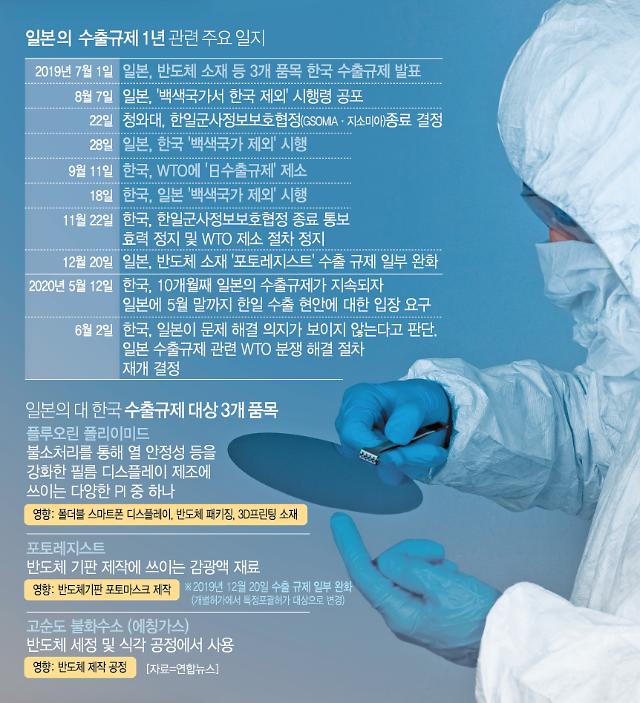

[아주경제 그래픽팀]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)