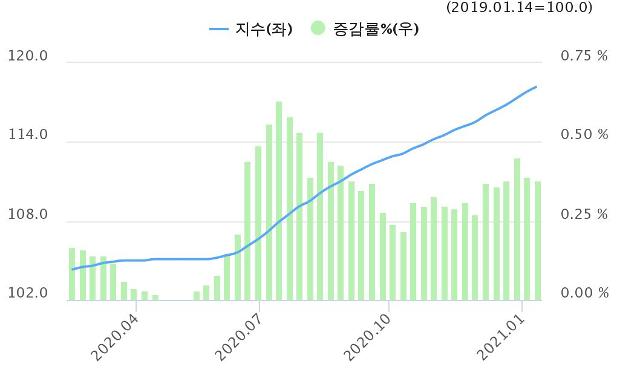

서울 아파트값 상승률 추이. 최근 정부가 공급대책을 발표한 이후에도 상승세가 꺾이지 않는 모습.[자료 = KB국민은행]

22일 정부는 공공정비사업(재개발·재건축)과 복합용도 지구단위계획(역세권 고밀개발) 등을 골자로 한 공급대책을 추진 중이다.

개발이익 일부를 환수하는 조건으로 공공이 개발사업에 참여하고 용적률을 대폭 늘려서 주택 공급량을 획기적으로 키우는 계획이다.

특히 복합용도 지구단위계획은 역세권 주변 용적률을 최대 700%까지 올리는 방안을 골자로 한다. 단순 계산하면 용적률 300%에 최고 35층으로 지은 아파트가 두 배 이상 높아지는 셈이다.

이에 경제정의실천시민연합(경실련)은 ”구도심까지 투기장이 됐다“며 ”부동산 거품을 빼기는커녕 더 키워 투기를 부추기는 정책“이라고 논평을 내기도 했다.

경실련 관계자는 ”오는 4월 서울시장 보궐선거에 출마한 후보들도 무분별하게 재개발과 재건축 규제를 완화하겠다고 발표하는 중“이라며 ”이런 공급확대는 집값 상승을 부추길 뿐“이라고 말했다.

전문가들도 용적률 상향을 통한 공급대책이라는 방향성에 공감하면서도 집값이 크게 오르는 부작용에 관한 대책이 필요하다고 강조했다.

송승현 도시와경제 대표는 ”중장기적인 계획 없이 단기적인 공급량만 강조한다는 점이 가장 큰 문제“라며 ”공급량이 들쑥날쑥하면 당연히 시세 변동폭이 크고, 시세 변동폭이 크면 투자수요가 많아질 수밖에 없다“고 말했다.

이어 그는 ”향후 4~5년 뒤 수요를 웃도는 폭발적인 공급이 이뤄졌을 때 집값 조정기가 한시적이라는 점이 명확하면 집주인들도 버티면 그만“이라며 ”결국 집의 희소성(가격)은 오른다“고 부연했다.

익명을 요구한 모 연구원 B박사는 "용적률이라는 도시계획상 공공의 자산으로 이뤄지는 집값 상승과 개발이익을 특정 개인이 모두 가져가지 않도록 더욱 정밀한 대책이 필요하다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)