16일 본지 취재 결과, 국토부는 이런 내용을 골자로 한 ‘주택 분양보증제도의 발전 방향 제시를 위한 연구’ 연구용역 결과를 이르면 이번 주 장관에게 보고한다.

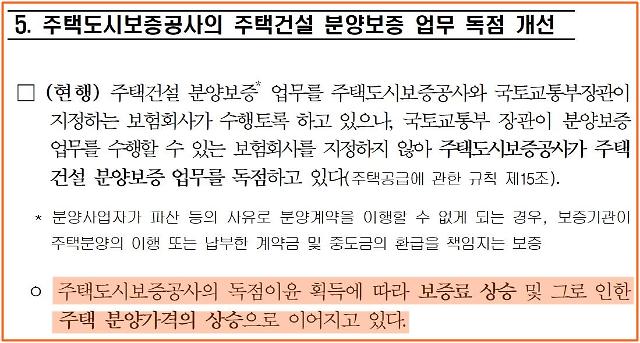

이번 연구용역은 지난 2017년 공정위가 발표한 권고안에 따라 이뤄졌다. 권고안은 관련법상 분양보증심사 업무와 관련 이윤을 정부가 독점해선 안 된다는 내용이다.

지난 2017년 공정위가 발표한 '규제개선 결과 발표' 보도자료 중 일부.[자료 = 공정위]

국토부가 진행한 연구용역에는 분양보증제도를 민간에 개방하는 4가지 시나리오가 담겼다. 국토부는 이를 참고해 단기적으로 국토부 산하기관인 HUG의 독점 체계를 유지하되, 장기적으로 해소하는 방향을 채택했다.

분양보증심사 업무 기관을 추가 지정하지 않는 이유는 불안정한 주택시장에 대한 정부의 통제력이 축소될 수 있다는 판단 때문이다.

현행법상 주택사업자는 30가구 이상의 주택을 선분양할 때 HUG의 분양보증서가 있어야만 금융권에서 대출받을 수 있다. 입주자 모집공고를 내기 전 필수 관문인 셈이다.

이 제도를 이용하면 분양가격이 높게 책정된 사업장의 분양보증서를 발급하지 않는 방식으로 분양가를 규제할 수 있다.

공정거래위원회는 이런 국토부 입장을 존중할 방침이다. 국회와 국토부 등에 따르면 양 부처는 이미 지난해 12월부터 두 차례 실무협의를 진행한 바 있다.

공정위 관계자는 “공정위 권고가 의무사항은 아니다. 다만, 주택시장을 고려해서 장기적으로 주택분양보증 업무 수행 기관을 추가 지정한다는 데 공감하고 있다”고 설명했다.

이로써 10년을 넘긴 분양보증기관 추가 지정 문제는 또 흐지부지될 가능성이 커졌다. 앞서 공정위는 2009년과 2014년에도 정부의 분양보증 독점행위를 불공정거래로 규정한 바 있다.

국토부 관계자는 “(장관) 보고를 끝낸 후 (이 내용을 바탕으로) 공정위와 앞으로의 방향에 대한 협의를 진행할 계획”이라며 “아직 최종적으로 결론이 난 건 아니다”라고 덧붙였다.

주택업계에서는 ‘이럴 줄 알았다’는 입장이다. HUG를 통해 손쉽게 통제할 수 있는 분양가 규제를 풀어줄 리 없다는 것이다.

한 대형 시행사 관계자는 “어느 정도 예상한 결론 아닌가 싶다”라며 “결국 정부는 결론은 정해놓고 (연구용역으로) 분양가규제를 유지하려는 명분을 만들고 싶었을 뿐”이라고 말했다.

이어 그는 “저렴한 분양가의 주택을 공급하면 기축 집값이 하락할 것이라는 정부 기대는 환상”이라며 “로또 분양이 양산되고, 주택시장 관심도와 수요가 폭증해 집값이 오르면서, 낮아진 수익성에 사업자가 공급량을 줄이는 악순환이 반복될 것”이라고 비판했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)