#."결국 왕국이 멸망했다." 지난달 24일(이하 현지시간) 조 바이든 미국 대통령이 손톱 크기의 반도체를 손에 들고 한 말이다.

이날 그는 '못 하나가 없어 말의 편자를 만들지 못해 결국 전쟁에서 졌다'는 옛 속담을 인용하면서, '반도체' 한 품목이 향후 미국의 세계 패권을 좌우할 수 있다는 경각심을 불러일으켰다.

미·중 무역갈등과 코로나19 사태로 글로벌 공급망이 흔들리면서 차량용 반도체 등 반도체 품귀 현상으로 이어지자, 반도체가 미래의 핵심 안보 자원으로 떠오른 것이다.

이날 바이든 대통령은 반도체를 중심으로 한 산업 공급망 재검토를 지시하는 행정명령에 서명했고, 이로부터 약 한 달 만에 인텔은 200억 달러(약 23조원)를 투자해 미국 내 반도체 파운드리(위탁생산) 공장을 건설하겠다고 나섰다.

유럽연합(EU)도 마찬가지다. 지난 9일 EU 집행위원회는 '디지털 전환 로드맵'을 공개하며 2030년까지 글로벌 반도체 시장 점유율 20%를 목표로 1345억 유로(약 180조원)의 자금을 투입하겠다고 발표했다.

반도체 산업에서 20년 만에 급속히 쪼그라든 미국과 EU의 위상 역시 이러한 위기감을 더욱 부추기기도 했다.

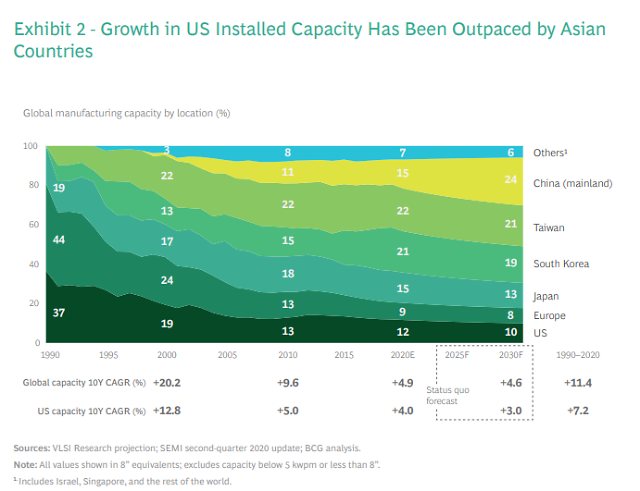

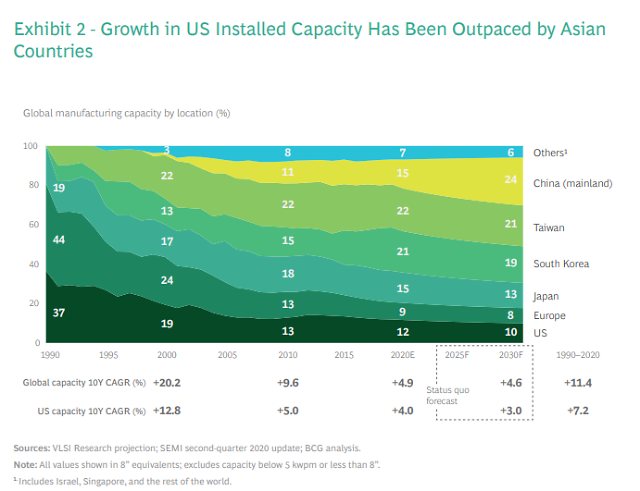

지난해 9월 미국 반도체산업협회(SIA)와 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 발표한 보고서에 따르면, 1990년 전 세계 반도체 시장의 81%(각각 37%·44%)를 차지했던 미국과 유럽의 점유율은 2020년 21%까지 쪼그라들었다.

반면, 지난해 중국을 비롯한 동아시아 지역의 반도체 시장 점유율은 75%에 달하며, 중국은 같은 기간 시장 점유율을 0%에서 15%로 늘렸다.

이는 미국이 여전히 반도체 산업에서 나오는 핵심 이윤의 45%가량을 가져가고 있음에도 안절부절못하는 이유다.

앞으로 10년 후인 2030년에는 미국과 유럽의 반도체 생산량은 각각 10%와 8%까지 쪼그라드는 반면, 중국은 24%까지도 확대한다. 대만(21%)까지 포함할 경우 전 세계 반도체의 45%가 중화권에서 쏟아져 나온다는 전망이다.

문제는 미국과 EU가 단순히 파운드리 설비 투자를 확대한다고 해서 중국을 비롯한 동아시아 지역의 생산능력을 따라잡을 수 있다는 장담이 없다는 것이다.

같은 보고서는 향후 10년간 미국에서의 반도체 생산 비용이 동아시아 지역에서보다 30~50% 수준이나 더 비싸다고 지적했기 때문이다. 생산 비용의 증가는 자연스럽게 국가적인 산업 경쟁력을 하락시키는 요인으로 작용한다.

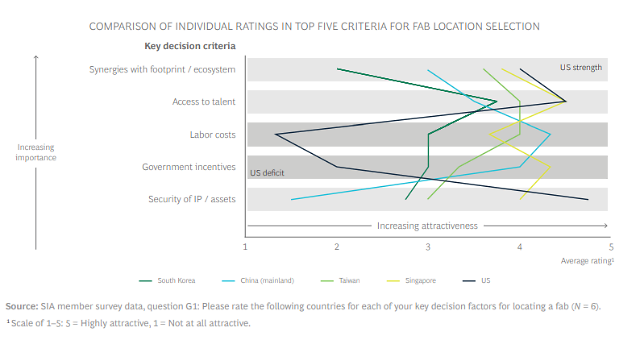

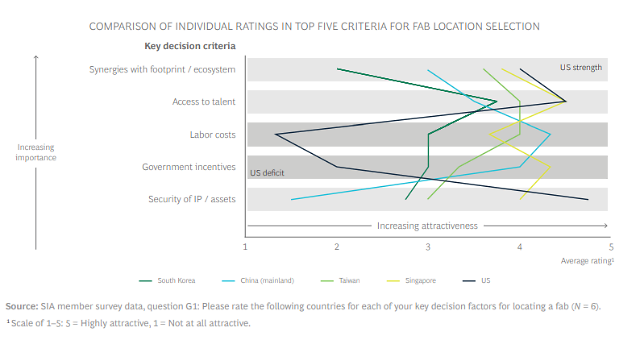

BCG는 반도체 생산시설이 들어설 입지를 선택할 때 고려하는 요소로 △기존 설비와 산업 생태계 사이의 시너지 △숙련된 인재에 대한 접근성 △노동비용 △정부의 인센티브 △지적재산권 보호 등을 1~5점까지 점수로 매겨 이를 비교했다.

이 경우 미국은 시너지와 인재 접근성, 지적재산권 보호 측면에서 각각 4점과 4.5점, 5점의 높은 점수를 받았지만, 노동비용과 인센티브 면에서 비교 대상국 중 가장 낮은 수준인 1.5점과 2점을 받았다.

반면, 중국은 지적재산권 보호 측면에서 1.5점에 불과한 점수를 받았음에도 노동비용과 정부 인센티브 점수가 최고 수준인 각각 4.25점과 4점으로 매겨졌다.

보고서는 특히 정부의 인센티브가 생산 비용 차이의 40~70%를 직접적으로 결정한다고 강조했는데, 이에 따라 미국 대비 중국의 반도체 생산비용은 최소 37%에서 최대 50%, 즉 절반에 불과해 산업 경쟁력을 가지는 것으로 드러났다.

이는 실제 반도체 산업에 대한 글로벌 투자 편중 상황에서도 드러난다.

2일 파이낸셜타임스(FT)는 자체 데이터 베이스인 fDi마켓츠를 인용해 2015년 이후 발생한 반도체 생산설비 외국인직접투자(FDI) 건수에서 44%(84건)를 중국이 독차지했다고 지적했다. 반면, 미국은 이의 절반 수준인 45건에 그쳤으며, 뒤를 이어 인도(37건), 영국(36건), 대만(29건) 순이었다.

다만, 향후 10년 동안 반도체 수요 증가에 따라 글로벌 생산 용량은 현재보다 50% 이상 증가할 여력이 있기 때문에, 정부의 투자를 늘릴 경우 미국의 반도체 산업 경쟁력을 되돌릴 기회가 남아있다고도 보고서는 지적했다.

BCG는 향후 10년 동안 미국 정부가 반도체 산업에 200억~500억 달러를 투자할 경우, 최대 2배 많은 반도체 생산시설이 들어서면서 미국의 세계 시장 점유율은 14~24%까지 늘어날 수 있다고 전망했다.

이날 그는 '못 하나가 없어 말의 편자를 만들지 못해 결국 전쟁에서 졌다'는 옛 속담을 인용하면서, '반도체' 한 품목이 향후 미국의 세계 패권을 좌우할 수 있다는 경각심을 불러일으켰다.

조 바이든 미국 대통령.[사진=AP·연합뉴스]

미·중 무역갈등과 코로나19 사태로 글로벌 공급망이 흔들리면서 차량용 반도체 등 반도체 품귀 현상으로 이어지자, 반도체가 미래의 핵심 안보 자원으로 떠오른 것이다.

이날 바이든 대통령은 반도체를 중심으로 한 산업 공급망 재검토를 지시하는 행정명령에 서명했고, 이로부터 약 한 달 만에 인텔은 200억 달러(약 23조원)를 투자해 미국 내 반도체 파운드리(위탁생산) 공장을 건설하겠다고 나섰다.

반도체 산업에서 20년 만에 급속히 쪼그라든 미국과 EU의 위상 역시 이러한 위기감을 더욱 부추기기도 했다.

지난해 9월 미국 반도체산업협회(SIA)와 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 발표한 보고서에 따르면, 1990년 전 세계 반도체 시장의 81%(각각 37%·44%)를 차지했던 미국과 유럽의 점유율은 2020년 21%까지 쪼그라들었다.

반면, 지난해 중국을 비롯한 동아시아 지역의 반도체 시장 점유율은 75%에 달하며, 중국은 같은 기간 시장 점유율을 0%에서 15%로 늘렸다.

이는 미국이 여전히 반도체 산업에서 나오는 핵심 이윤의 45%가량을 가져가고 있음에도 안절부절못하는 이유다.

앞으로 10년 후인 2030년에는 미국과 유럽의 반도체 생산량은 각각 10%와 8%까지 쪼그라드는 반면, 중국은 24%까지도 확대한다. 대만(21%)까지 포함할 경우 전 세계 반도체의 45%가 중화권에서 쏟아져 나온다는 전망이다.

1990년 이후 세계 반도체 생산량(시장 점유율) 추이. 아래서부터 차례대로 미국, 유럽, 일본, 한국, 대만, 중국, 기타 순.[자료=보스턴컨설팅그룹(BCG)]

문제는 미국과 EU가 단순히 파운드리 설비 투자를 확대한다고 해서 중국을 비롯한 동아시아 지역의 생산능력을 따라잡을 수 있다는 장담이 없다는 것이다.

같은 보고서는 향후 10년간 미국에서의 반도체 생산 비용이 동아시아 지역에서보다 30~50% 수준이나 더 비싸다고 지적했기 때문이다. 생산 비용의 증가는 자연스럽게 국가적인 산업 경쟁력을 하락시키는 요인으로 작용한다.

BCG는 반도체 생산시설이 들어설 입지를 선택할 때 고려하는 요소로 △기존 설비와 산업 생태계 사이의 시너지 △숙련된 인재에 대한 접근성 △노동비용 △정부의 인센티브 △지적재산권 보호 등을 1~5점까지 점수로 매겨 이를 비교했다.

이 경우 미국은 시너지와 인재 접근성, 지적재산권 보호 측면에서 각각 4점과 4.5점, 5점의 높은 점수를 받았지만, 노동비용과 인센티브 면에서 비교 대상국 중 가장 낮은 수준인 1.5점과 2점을 받았다.

반면, 중국은 지적재산권 보호 측면에서 1.5점에 불과한 점수를 받았음에도 노동비용과 정부 인센티브 점수가 최고 수준인 각각 4.25점과 4점으로 매겨졌다.

보고서는 특히 정부의 인센티브가 생산 비용 차이의 40~70%를 직접적으로 결정한다고 강조했는데, 이에 따라 미국 대비 중국의 반도체 생산비용은 최소 37%에서 최대 50%, 즉 절반에 불과해 산업 경쟁력을 가지는 것으로 드러났다.

이는 실제 반도체 산업에 대한 글로벌 투자 편중 상황에서도 드러난다.

2일 파이낸셜타임스(FT)는 자체 데이터 베이스인 fDi마켓츠를 인용해 2015년 이후 발생한 반도체 생산설비 외국인직접투자(FDI) 건수에서 44%(84건)를 중국이 독차지했다고 지적했다. 반면, 미국은 이의 절반 수준인 45건에 그쳤으며, 뒤를 이어 인도(37건), 영국(36건), 대만(29건) 순이었다.

다만, 향후 10년 동안 반도체 수요 증가에 따라 글로벌 생산 용량은 현재보다 50% 이상 증가할 여력이 있기 때문에, 정부의 투자를 늘릴 경우 미국의 반도체 산업 경쟁력을 되돌릴 기회가 남아있다고도 보고서는 지적했다.

BCG는 향후 10년 동안 미국 정부가 반도체 산업에 200억~500억 달러를 투자할 경우, 최대 2배 많은 반도체 생산시설이 들어서면서 미국의 세계 시장 점유율은 14~24%까지 늘어날 수 있다고 전망했다.

각국의 반도체 생산비용 비교. 세로축은 위에서부터 각각 △기존 설비와 산업 생태계 사이의 시너지 △숙련된 인재에 대한 접근성 △노동비용 △정부의 인센티브 △지적재산권 보호를 나타냄. 한국은 초록색, 중국은 하늘색, 대만은 연두색, 싱가포르는 노란색, 미국은 검은색 꺾은선 그래프.[자료=보스턴컨설팅그룹(BCG)]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)