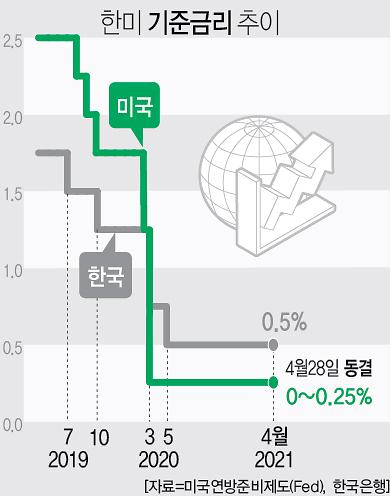

6일 한국은행과 금융계에 따르면 옐런 장관의 금리 인상 발언은 국내 금리 인상 시기에도 상당한 영향을 미칠 것으로 관측된다. 앞서 한은이 연방준비제도(Fed·미국 중앙은행)의 동향을 주시하면서 통화정책 기조를 고민하겠다는 입장을 재차 밝혀왔기 때문이다. 따라서 옐런 장관의 “금리를 다소 올려야 할지도 모른다”는 언급은 국내 통화정책 기조에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

‘물가상승 압력’과 ‘가계빚’ 문제도 여기에 힘을 보탠다. 이미 인플레이션(물가상승) 관련 물가지수는 빠르게 뛰고 있다. 지난 4월 소비자물가지수(107.39)는 지난해 동기 대비 2.3% 올랐다. 2017년 8월(2.5) 이후 3년 8개월 만에 최대 상승폭이다. 한은이 목표로 제시했던 2%를 상회한다. 생산자물가도 5개월 연속 상승세다. 내주 발표를 앞둔 수입물가 역시 5개월째 오름세를 유지했을 가능성이 높다.

가계부채 증가율의 경우, 2019년 4.1%에서 지난해 7.9%까지 급등했다. 이에 정부는 올해 가계부채 증가율을 5~6%대, 내년에는 4%대로 낮추겠다는 계획을 내놨다. 젊은 층을 중심으로 주식, 가상화폐 등에 대한 ‘빚투(빚 내서 투자)'가 크게 늘어난 점도 문제다. 이에 대해 더 큰 사회적 문제로 확산되기 전에 금리 인상으로 단계적 분위기 전환의 흐름을 마련할 필요가 있다는 의견도 나온다. 이외에 고금리를 좇는 외국인 투자자금의 이탈 방지를 위해 한은이 선제적 조치에 나설 필요도 있다.

다만, 미국과 달리 국내 경제가 본격적인 회복 수순에 접어들지 못한 점은 부담이다. 미국의 경우, 대규모 경기부양과 빠른 백신 접종에 힘입어 지난 1분기 국내총생산(GDP) 성장률이 6.4%로, 전 분기(4.3%)보다 2.1% 포인트나 상승했다.

반면 우리나라는 이제 막 침체 국면을 벗어나려는 상황이다. 따라서 섣부른 금리 인상은 자칫 경기 회복에 찬물을 끼얹을 수 있다. 내수 측면에서도 미국과 비교했을 때 아직까진 변동성이 훨씬 크다.

따라서 전문가들은 한은이 당장 금리를 인상하진 않겠지만, 기존 계획보다 인상 시기를 앞당길 거란 관측을 내놓는다.

성태윤 연세대학교 경제학부 교수는 “미국이 실제로 기준금리를 인상하게 되면 우리나라도 상당한 부담을 가질 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 안동현 서울대 경제학부 교수도 “올해 말쯤에는 금리 인상 가능성이 있다고 본다”고 전망했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)