7일 국토교통부와 고용노동부에 따르면, 올해 1월부터 3월까지 질병의 원인을 제외한 건설현장의 업무상 사망자는 117명으로 집계됐다. 사고 재해자는 총 5884명이다.

산업재해로 인정받은 질병(진폐·중금속·화학물질 중독·암·바이러스)의 원인을 포함하면 건설현장에서 총 3개월 만에 158명이 목숨을 잃었다.

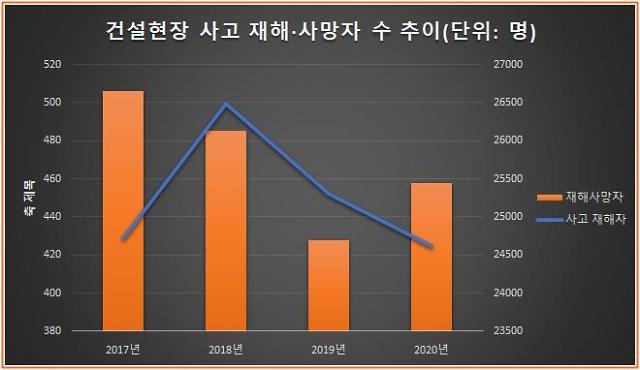

이 추세가 이어진다면 업무상 사고로 460여명, 질병을 포함해 총 600명 이상의 건설노동자 사망사고가 일어나고 약 2만4000명이 사고 재해(떨어짐·끼임·깔림·폭발 등)를 겪을 것으로 보인다.

[그래프=고용노동부 자료 갈무리]

지난 추이를 보면 사고 재해자는 감소 추세를 보였지만, 건설노동자 사망자는 여전히 전체 산업군의 절반가량을 차지하고 있다.

건설업 사고 재해자(전체 중 비율)는 2017년 2만4718명(30.6%)에서 2018년 2만6486명(29.1%), 2019년 2만5298명(26.8%), 2020년 2만4617명(26.6%), 2021년 3월 누적 5484명(23.3%)으로 집계됐다.

다만 사망자의 경우 2017년 506명(52%)에서 2018년 485명(49.9%), 2019년 428명(50.1%)으로 줄었다가 2020년 458명(51.9%)으로 늘었다.

지난 2014년(434명) 이후 업무상 재해사망자 수가 최저치라고 홍보했던 2019년이 무색한 추이다. 지금까지의 사망사고 감축 목표 역시 달성한 적이 없다.

국토부는 지난 2018년 업무계획에서 건설노동자 1만명당 산업재해 사망자 비율인 ‘건설현장 사망만인율’을 1.66‱(퍼밀리아드)에서 1.5‱까지 낮추겠다고 약속했었다.

하지만 2018년 사망만인율은 고작 1.65‱로 낮아지는 데 그쳤고, 2019년부터는 만인율이 아니라 사망자 수로 목표치를 제시했다.

2020년까지 재해사망자 수를 360명대로 낮추고 2022년에는 250명대를 달성하겠다는 계획이다. 하지만 현재 추세대로라면 이 역시 달성할 가능성이 희박하다.

현장에서는 탁상행정에 대한 비판의 목소리가 높다. 현실과 맞지 않는 안전장비 규정을 손보지 않은 채 처벌과 관리감독 중심의 대책만 내놓는다는 얘기다.

시스템 비계 설치현장 전경. 가로형 안전난간과 발판 등이 일체형으로 설치돼 안전성이 높다. [사진=국토부]

건설현장 사망사고 중 절반 이상이 추락사고라는 점을 고려하면 시스템 비계 규격을 현장 노동자가 쓰기에 불편하지 않으면서 안전하게 만드는 일이 급선무라는 지적이다.

또 B 중견 건설사 안전관리팀 관계자도 "사고 중 대다수는 소형 건설현장에서 일어난다"며 "분기마다 대형건설사 사고 현황을 공개해서 망신주기보다는 수천여곳에 달하는 소형 건설현장에 실질적인 지원을 해주는 편이 낫다고 본다"고 했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)