원철 스님 <출처: media Buddha.net>

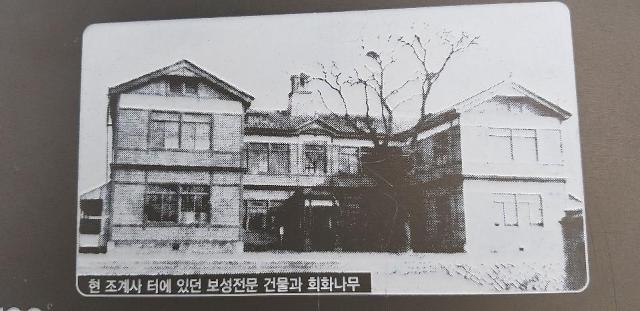

하지만 최종목적지는 탑이 아니라 그 아래쪽 잔디밭에 있는 화화나무 묘목이다. 400여년 수령을 자랑하는 조계사 대웅전 앞에 있는 회화나무(서울시 지정보호수 78호)의 후계목인 까닭이다. 2017년 12월 종자를 채취했고, 2018년 봄 농장에서 발아하여 묘목으로 성장했다. 2019년 5월 캠퍼스에 식재했다. ‘역사보듬기 프로젝트’(명순구 교수)의 일환이었다. 이 학교의 전신인 보성학원의 시작은 현재 종로구 견지동 조계사 부지였다. 디귿(ㄷ)자형 이층 벽돌건물과 그 앞의 회화나무를 함께 담은 사진이 오늘까지 남아 있다. 묘목 앞에 세워놓은 안내판에는 그동안의 과정을 설명하면서 그 사진까지 새겨놓았다. 때로는 긴 글보다 사진 한 장이 더 많은 것을 말해준다.

작은 묘목 앞에 섰노라니 문득 충북 보은 속리산 입구의 정이품송(천연기념물 103호)이 생각났다. 법주사에 머물 때 오가면서 늘 바라보던 나무였다. 큰 우산같이 생긴, 예사롭지 않은 모습에 수령 600여년 그리고 조선의 세조임금이 정이품 벼슬을 내렸다는 역사까지 더해진 신령스런 소나무다. 하지만 나무도 긴 세월 앞에는 어쩔 수가 없다. 비바람과 병충해를 이기지 못하고 날로 그 모습이 쇠잔해졌다. 급기야 나무 보호는 물론 종자 보존을 위한 대책을 세우라는 여론이 지역사회를 중심으로 일어났다. 2008년 후계목 양성을 위해 군유림에서 10여년 동안 해마다 솔방을을 채취하여 연도를 달리하며 매년 묘목을 키웠고, 현재 많은 숫자의 묘목이 농장에서 자라고 있다. 들리는 말에 의하면 노쇠한 나무의 솔방울은 크기도 작고 발아율도 낮았지만 생명과학의 힘을 빌려 어려움을 극복할 수 있었다고 한다.

회화나무는 학자수(學者樹·학명 scholar tree)라고 불렀다. 선비와 학문을 상징하는지라 사대부 집안의 인기있는 정원수였다. 영조가 왕으로 등극할 때 많은 도음을 받은 김주신(金柱臣)에게 당시 왕자들의 별궁으로 사용되던 대저택을 하사했다. 이후 대대로 벼슬이 이어진 명문가로서 위상을 자랑했고, 자연스럽게 회화나무도 집안의 위세만큼 잎과 가지와 줄기가 번성했다. 하지만 조선의 국운은 날로 내리막길을 걷었고 을사조약 후 김씨 가문의 7대 주인 김교헌(金敎獻·1868~1923)에 의해 급기야 저택은 매물로 나오게 되었다. 그 집을 1906년 천도교 이용익이 구입했고 보성학교가 세워졌다. 하지만 학교는 또 주인이 바뀌면서 안암동으로 옮겨갔고 그 터에는 조계사가 자리를 잡았다. 인근 수송공원에는 보성학교 부속건물이던 ‘보성사(普成社, 삼일독립선언서를 인쇄한 곳)옛터’라는 기념표석을 세워 당시의 흔적을 다섯글자로 남겨 두었다.

조계사 회화나무는 이 자리에서 400년 노거수(老巨樹)가 되어 김교헌 집안과 나라의 흥망성쇠를 묵묵히 지켜본 살아있는 증인이라 하겠다. 때때로 학처럼 고개를 길게 빼고 가까운 안암동은 물론 발꿈치를 곧추세우고 멀리 만주 땅까지 망연하게 바라보면서 주인집안의 근황까지 살필 터이다. 나무는 씨앗을 품고 있고 또 씨앗은 이미 그 안에 나무를 품고 있다. 어미목이 수령을 다하더라도 씨앗을 남길 것이며, 또 후계목이 되어 대대로 자리를 지키면서 해오던 일을 계속 할 것이다.

조계사 회화나무

고려대학교 회화나무 묘목

원철 필자 주요 이력

▷조계종 불학연구소 소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

▷조계종 불학연구소 소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)