[사진=각사 제공]

자산운용업계에 '메타버스'(Metaverse) 펀드' 열풍이 불고 있다.

최근 미국 로블록스가 '서학개미'들의 투자 1순위로 자리잡은 가운데, 국내 증시뿐만 아니라 자산운용사들이 선보인 관련 펀드에는 1개월도 지나지 않아 100억원 이상의 자금이 쏠리고 있다. 게다가 수익률까지 시장 평균치를 크게 상회하는 수준이라, 이 같은 열기에 발맞춰 경쟁사들도 속속 '메타버스 펀드' 출시를 검토 중이다. 이미 글로벌 시장에서는 '메타버스 펀드' 이외에 관련 상장지수펀드(ETF)까지 거래된다는 점에서 '메타버스 펀드'와 관련된 운용 규모는 더 커질 것으로 전망된다.

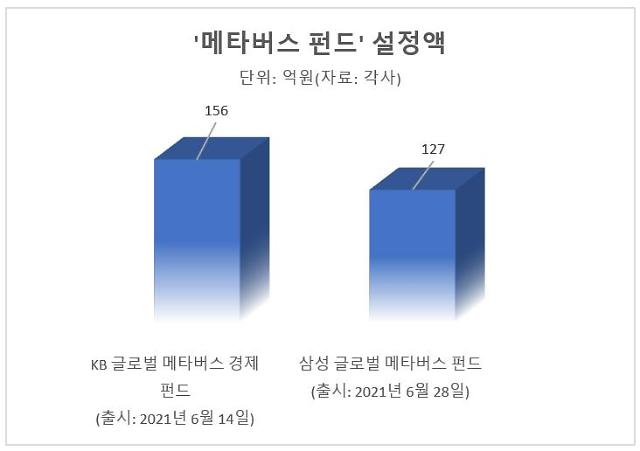

14일 자산운용업계에 따르면 KB자산운용과 삼성자산운용이 지난달 각각 선보인 'KB 글로벌 메타버스 경제 펀드'와 '삼성 글로벌 메타버스 펀드'는 지난 13일 기준 각각 156억원, 127억원 규모의 설정액을 기록했다.

KB자산운용이 해당 펀드를 출시한 지 1개월, 삼성자산운용이 지난달 28일 출시한 뒤 17일 만의 성과다.

국내에서 업계 최초로 메타버스 펀드를 선보인 KB자산운용의 KB 글로벌 메타버스 경제 펀드는 전 세계 주식시장에 상장된 메타버스 대표 종목에 투자하는 상품이다. 페이스북과 애플, 마이크로소프트 등 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기기 등을 제조하는 하드웨어 기업과 엔비디아, 오토데스크 등 가상공간을 구현하는 소프트웨어 기업 등에 투자한다. 또 로블록스를 비롯해 네이버(NAVER), 하이브 등 플랫폼 및 콘텐츠 기업과 아마존, 퀄컴 등 가상세계 인프라 관련 기업에도 투자한다.

펀드 투자 조건에 부합하는 미국, 한국, 중국, 일본의 200~300개 유니버스 중 국가 및 산업별 분산도를 고려해 최종 30~50개 종목에 투자한다. 비중은 미국이 70%로 가장 높으며, 산업별 비중은 하드웨어와 플랫폼 관련 기업 비중이 각각 30% 내외로 가장 높다.

삼성 글로벌 메타버스 펀드는 2개의 집중투자 그룹과 6개의 테마 로테이션 그룹 등 총 8개 테마로 분류·운용되는 점이 특징이다. 집중투자 그룹은 클라우드 컴퓨팅과 가상현실 테마 등 메타버스 산업 성장을 중장기적으로 견인할 핵심 테마로 구성됐다.

테마 로테이션 그룹은 시장 관심도와 모멘텀에 따라 리스크 관리와 수익률을 극대화할 수 있는 테마로 구성됐다. 모빌리티를 비롯해 △온라인 게임 △온라인 페이먼트 △온라인 플랫폼 △럭셔리 상품 △3D 디자인 툴 등이 대상이다.

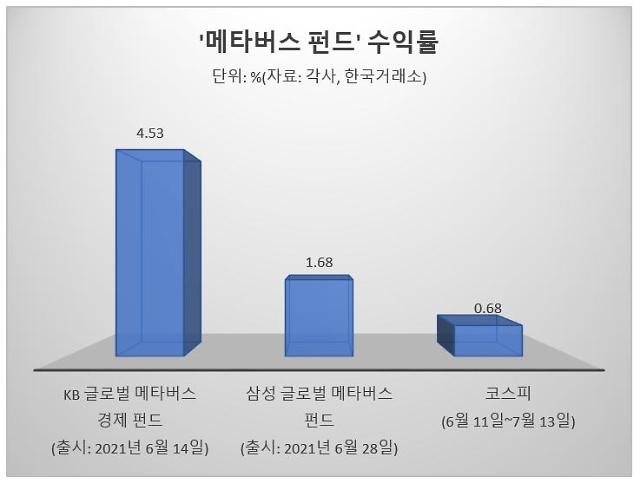

아직 펀드 출시 초반이지만 수익률도 양호하다는 평가가 나온다. KB 글로벌 메타버스 경제 펀드의 수익률은 지난 13일 기준 4.53%(A클래스 기준)를 기록 중이다. 같은 기간 코스피가 0.68% 상승한 것보다 높은 수익률이다. 삼성 글로벌 메타버스 펀드의 수익률은 1.68%(언헤지형)를 각각 기록 중이다.

글로벌 시장에서는 이미 메타버스 관련 ETF가 상장돼 거래되고 있다. 라운드힐 인베스트먼트가 운용하는 '라운드힐 볼 메타버스(Roundhill Ball Metaverse) ETF'로 지난달 30일 미국 뉴욕증시에 상장해 거래되고 있다.

이정연 메리츠증권 연구원은 "라운드힐 볼 메타버스 ETF는 특정 정보기술(IT) 혁신 기술 관련 종목에 투자하는 것이 아니라 메타버스를 주축으로 다양한 IT 혁신 기술에 투자할 수 있다는 점이 매력적"이라고 설명했다.

KB자산운용이 앞서 출시한 메타버스 펀드뿐만 아니라 삼성자산운용의 펀드 역시 빠른 속도로 투자자들의 자금을 끌어들이면서 경쟁사들도 메타버스 관련 상품 출시를 준비하고 있다. 미래에셋자산운용의 경우 펀드 대신 메타버스 관련 ETF 출시를 준비 중이고, 신한자산운용은 펀드 출시를 검토하고 있다.

업계 관계자는 "메타버스가 '포스트 인터넷' 시대를 주도할 새로운 패러다임으로 자리잡아 가면서 관련 투자에 대한 투자자들의 관심도 높아질 것으로 보고 있다"며 "단기 이슈형 테마가 아닌 만큼 관련 투자 상품에 대한 니즈도 늘어나고 이에 대응하기 위한 업계의 경쟁도 더 치열해질 것으로 보고 있다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)