바이톤 첫 양산 모델 엠바이트.[사진=웨이보]

한때 '중국판 테슬라'로 불렸던 중국 전기차 스타트업 바이톤(Byton, 拜騰)이 전기차 한대 생산도 못 한 채 파산 절차를 밟을 가능성이 커졌다. 지난해부터 나돌았던 부도설이 현실화되고 있는 것이다.

◆잇단 파산 구조조정 신청···심각한 경영난 이유

바이톤의 모회사 난징 즈싱(知行)신에너지자동차기술개발유한공사(이하 즈싱)의 채권자(상하이 화쉰 네트워크)가 지난 12일 장쑤성 난징시 치샤구 법원에 파산, 구조조정(기업회생) 신청을 냈다고 중국 펑파이신문 등 현지 언론이 13일 보도했다.

바이톤 측은 법원이 아직 파산 신청을 공식 수리하지 않은만큼, 채권자와 적극적으로 해결책을 모색한다는 계획이다.

사실 바이톤의 파산설이 나온 건 이번이 처음이 아니다. 지난달에도 또 다른 채권자(쑤저우 런이기계)가 현지 법원에 파산을 신청했으나 기각된 바 있다.

당시 법원은 "즈싱이 단기적으로 자금이 부족해 자동차를 양산하지 못하고, 일부 업체 대금 지급을 연체하긴 했지만, 이는 일시적인 현상"이라며 "즈싱이 자구책을 마련할 수 있게 시간을 준다면 곧 채권자가 만족할만한 해결책을 내놓을 것"이라고 기각 이유를 설명했다. 하지만 그로부터 한 달만에 또 다른 채권자가 파산 신청을 낸 것이다.

그만큼 바이톤이 심각한 경영난에 처해있음을 보여준다.

◆ '구원투수' 폭스콘도 등 돌려···내년 초 양산 계획 차질

바이톤의 구원투수로 여겨졌던 폭스콘조차 등을 돌렸다. 올해 1월 경영난 속에서도 바이톤은 폭스콘과 전략적 협력 계약을 체결하며 재기하는 듯 보였다. 바이톤의 첫 모델인 엠바이트(M-Byte)의 위탁생산을 폭스콘이 맡아 내년 1분기에 양산하기로 양사는 약속했다. 폭스콘의 2억 달러 투자 소식도 전해졌다.

그런데 지난주 블룸버그는 폭스콘이 바이톤 난징 공장에 파견한 인력이 이미 철수 중이라며, 내년 초 양산 계획도 미뤄질 것이라고 보도했다.

바이톤은 사실상 전기차를 한대도 생산하지 못한 채 파산 절차를 밟을 수 있는 것이다.

◆ 한때 '중국판 테슬라'···CATL,텐센트도 투자

2016년 설립된 바이톤은 원래 회사명은 퓨처모빌리티(FMC)다. 닛산의 고급 브랜드 인피니티 중국지사장 출신 다니엘 컬처트, BMW 출신 개발자 카스텐 브라이트필드, 테슬라의 전 구매담당 부사장 스티븐 이브산이 공동 창업했다. 화려한 창업주의 이력에 외신은 '중국판 테슬라'라고 불렀다.

2019년 미국에서 열린 세계 최대 가전박람회 'CES 2019'에서 공개한 첫 모델 엠바이트는 외신의 스포트라이트를 받았다.

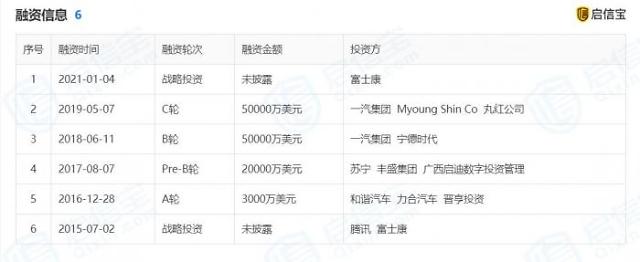

바이톤은 2015년부터 6차례에 걸쳐 펀딩을 진행했다. [사진=중국 투자정보회사 치신바오]

투자금도 몰려들었다. 설립 이후 6차례에 걸쳐 펀딩에 성공했다. 총 4차례 펀딩에서 모두 84억 위안 자금을 조달했다. 이치자동차, CATL, 텐센트, 폭스콘 등 투자자 면모도 화려했다. 당시 우리나라 자동차 부품회사 엠에스오토텍 자회사 명신도 펀딩에 참여했다.

◆ 지난해부터 사실상 경영 '올스톱'···창업주도 떠나

그런데 위기설이 본격적으로 불거진 건 지난해부터다. 직원 임금 삭감 및 체불, 감원, 납품대금 연체 등 소문이 흘러나왔다. 바이톤은 지난해 7월부터 6개월간 회사 모든 운영을 중단한다고 발표했다. 당시 중국 국영CCTV는 "84억 위안 투자금을 몽땅 써버리고도 자동차 한대 생산하지 못했다"고 노골적으로 비판했다.

지난해 6월 중국 CCTV는 '바이톤아 84억 위안 투자를 받고도 자동차를 양산하지 못했다'고 맹비난했다. [사진=CCTV 뉴스 화면 갈무리]

바이톤은 이후 지난해 12월말 또 다시 회사 운영 중단 시기를 6개월 연장했고, 현재까지 개시되지 않은 상태다. 공동창업주 중 한명인 다니엘은 이미 지난해 10월 회사를 떠났다.

북미, 독일 현지에 세운 법인은 이미 현지에서 파산절차를 밟는 중으로 알려졌다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)