[그래픽=이재호 기자 ]

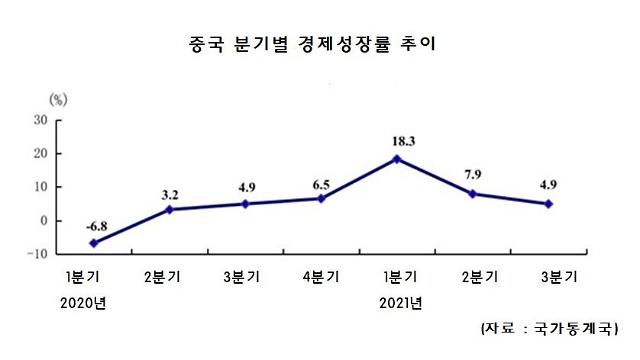

중국 경제가 3분기 4.9% 성장에 그치는 등 빠르게 둔화하고 있다.

미국의 테이퍼링(양적완화 축소) 가능성과 스태그플레이션(경기침체 속 물가상승) 우려 때문에 인위적 경기 부양에 나서기도 쉽지 않다.

무엇보다 공동부유(共同富裕) 기조를 전면화한 데 따른 민간경제 위축과 부동산 시장 냉각 등의 부작용을 어떻게 해소할 지가 최대 고민이다.

◆각종 악재에 1년 전으로 후퇴한 성장률

18일 중국 국가통계국은 올 들어 3분기까지 누적 성장률이 9.8%로 집계됐다고 발표했다.

건재함을 과시하려는 의도가 엿보이지만, 1분기 18.3%까지 치솟았던 성장률은 2분기 7.9%로 반토막이 난 데 이어 3분기 4.9%까지 떨어졌다.

3분기 성장률은 로이터(5.2%)와 블룸버그(5.0%) 등 시장 전망치를 하회했다. 지난해 3분기(4.9%)와 같은 수준으로, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 기저효과는 완전히 사라졌다.

국제 원자재 가격의 고공 행진과 글로벌 공급망 병목 현상에 따른 운임 비용 급등 등 기존 악재에 9월 중순 이후 전력 대란이라는 돌발 변수까지 더해졌다.

9월 생산자물가지수(PPI) 상승률은 10.7%로 통계 집계가 시작된 1996년 6월 이후 최고치를 기록했다.

지난달 중국과 미국 서부 연안을 오가는 컨테이너 운임은 FEU(40피트 컨테이너)당 2만586달러로 연초보다 4배 이상 오른 상태였다.

비용 부담과 생산 감소 때문에 9월 제조업 구매자관리지수(PMI)는 지난해 2월 이후 최악인 49.6까지 떨어졌다. 50 이하는 경기 위축을 의미한다.

다른 지표에서도 중국 경제가 처한 어려움이 드러난다. 9월 산업생산 증가율은 3.1%로 전월(5.3%)보다 크게 둔화했다. 코로나19 발생 초기였던 지난해 3월 이후 최저치다.

올해 1~9월 고정자산투자 누적 증가율은 7.3%로 8월 누적치(8.9%)보다 더 낮아졌다. 국가통계국은 "국제 환경의 불확실성이 증대하고 국내 경제 회복도 불균형하다"고 평가했다.

◆習 추진 '공동부유' 부작용 해소가 관건

앞서 언급한 거시적 악재들은 4분기에도 지속될 공산이 크다. 4분기 성장률이 2%대로 추락할 것이라는 비관론까지 떠돈다.

골드만삭스와 노무라는 중국의 연간 성장률을 각각 8.2%에서 7.8%로, 8.2%에서 7.7%로 하향 조정했다. 다만 중국 정부가 제시한 목표치(6% 이상) 달성은 무난하다는 게 중론이다.

4분기 성장률이 추가로 악화해도 중국이 대규모 유동성 공급 등 인위적 경기 부양에 나설 지는 미지수다.

미국 연방준비제도(Fed)의 연내 테이퍼링(양적완화 축소) 및 내년 기준금리 인상 가능성이 걸림돌이다.

쑨궈펑(孫國峰) 인민은행 통화정책사(司·국) 사장은 지난 15일 기자간담회에서 "선진국 중앙은행의 정책 조정으로 자본 유출 충격이 발생할 것에 대비해 예측성 정책을 마련해 놨다"고 말했다.

이어 "4분기 은행권 유동성 공급은 기본적으로 균형을 유지할 것"이라며 시중에 거액의 자금을 풀어 경기 부양에 나설 뜻이 없음을 시사했다.

PPI가 급등하는 가운데 소비자물가지수(CPI)까지 높아질 경우 스태그플레이션으로 이어질 수 있다는 점도 유동성 공급 확대에 조심스러운 이유다.

중국 정부를 더 고민스럽게 만드는 건 공동부유 정책에 따른 부작용들이다.

내년 재집권을 앞둔 시진핑(習近平) 국가주석이 "공동부유는 사회주의의 본질적 요구"라고 명시한 뒤, 부의 재분배가 강조되면서 알리바바 등 민간기업과 부동산·사교육 시장 등에 대한 규제가 강화됐다.

기업 경영이 위축되니 지난 1~2월 35%에 달했던 고정자산투자 증가율은 8월 이후 7~8%대로 하락했다.

부동산 가격 규제에 헝다 사태까지 터지면서 부동산 개발 투자 증가율도 1~8월 누적 기준 10.9%에서 9월 누적치의 경우 한 자릿수(8.8%)까지 떨어졌다.

소매판매 증가율 역시 3월 34.2%에서 5월 12.4%, 7월 8.5%, 9월 4.4% 등으로 완연한 하락세다. 규제 여파로 소비자들이 지갑을 닫은 업종이 늘어난 탓이다.

한 베이징 소식통은 "거시경제 변수보다 공동부유 정책 시행에 따른 후폭풍을 해결하는 게 더 큰 부담"이라며 "시 주석의 추진 의지가 워낙 강해 각 당국은 대책 마련에 부심 중일 것"이라고 전했다.

중국 경제가 3분기 4.9% 성장에 그치는 등 빠르게 둔화하고 있다. 사진은 마스크를 쓴 채 베이징 CBD 구역을 지나가는 행인들의 모습. [사진=AP연합뉴스]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)