최근 공개된 미국 주식평가기관인 팩트세트(FactSet) 자료에 따르면 올해 들어 지금까지 뉴욕증시 상장사 3개 중 2개꼴로 영업이익이 팬데믹 발생 전해인 2019년에 비해 늘어난 것으로 나타났다. 또 2019년보다 50% 이상 영업이익이 증가한 회사도 거의 100개에 이른다. 지금의 인플레적 경제적 환경을 과거 70년대 석유파동으로 인한 고물가 저성장시대의 전단계로 우려하는 사람들도 있지만, 근본적으로 그 원인부터가 다른 데다가 앞으로 물가 변화 상황에 따라 각국의 해법도 달라질 수밖에 없을 듯하다. 그러나 지금의 상황이 지난 수십년 동안 유례가 매우 드문 케이스임은 틀림없다.

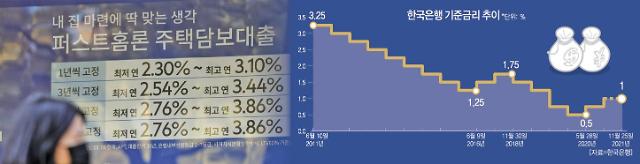

물가 상승으로 장기 인플레이션 기대치가 높아지면 임금이나 비용은 오를 수밖에 없고, 이는 물가를 다시 끌어올리는 악순환이 시작된다. 인플레이션은 소비자들의 구매력과 화폐가치를 하락시킬 뿐 아니라 지나치게 오래 지속되면 소비위축과 경기침체로 이어진다. 일반적으로 거시경제정책의 목적은 물가안정과 경제성장인데 어느 나라이든 이 두 마리 토끼를 동시에 잡는 것은 매우 어려운 과제이다. 이제 얼마 남지 않은 2022년도의 세계 경제 최대 화두는 '인플레이션과의 전쟁'이다. 코로나 사태로 풀린 막대한 돈을 경제 회복과 정상화 속도에 맞춰 회수하는 일은 각국 중앙은행의 최우선 과제가 됐다. 특히 우리나라는 부동산과 주식 투자 열풍에 가계빚 증가 속도가 주요 41개국 가운데 가장 빠른 것으로 나타나 가계빚 관리에 비상이 걸려있다. 지난달 우리나라의 소비자 물가는 작년 10월보다 3.2%를 기록, 2012년 1월 (3.3%) 이후 가장 큰 폭의 오름세를 기록했다.

지금은 기업실적이나 경제성장률이 다소 영향을 받더라도 급등한 물가와 집값을 잡고 가계빚을 줄이면서 내년부터 시작될 미국 연준의 본격적인 통화긴축에 대비하기 위한 선제적 조치를 취할 수 있는 타이밍이다. 내년도 연준이 금리인상을 본격화해 자금줄을 죄면 한국도 해외자본의 대규모 이탈을 막고 금융시장 안정을 유지할지 불투명하다. 이런 상황에서 내년 대통령 선거를 앞두고 대선 후보들은 스스로 각종 선심성 '돈플기' 공약을 거두어 들이는 것이 중요하다. 방만하고 무분별한 재정지출은 자칫 현재의 높은 물가를 더욱 자극해 한국 경제의 불안만 가중시킬 우려가 있기 때문이다. 대선 후보들은 우리 유권자들이 경제상식을 무시하는 선심공세나 망국적 표플리즘이 어떤 결과를 가져올지 잘 알고 있다는 것을 명심해야 한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)