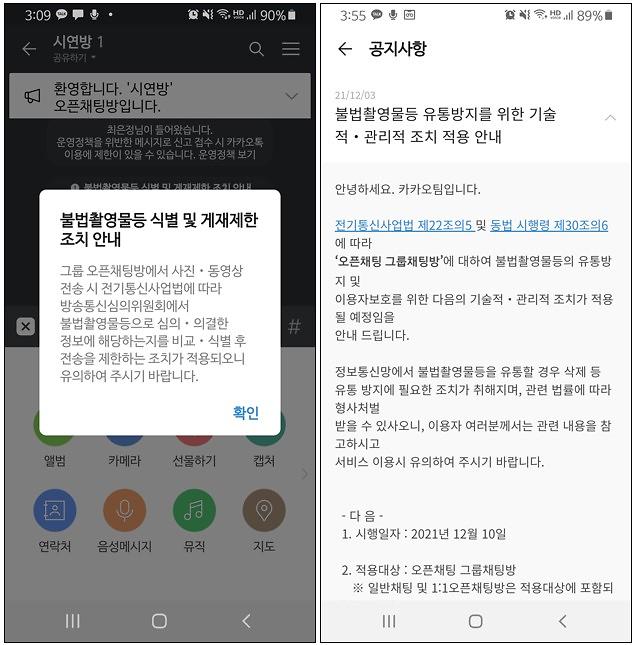

카카오가 지난 10일부터 불법촬영물 유통방지를 위한 조치의 일환으로 오픈채팅 그룹채팅방에서 전송되는 동영상을 필터링한다. 지난 3일 이 조치가 적용된다고 공지(오른쪽)했고, 카카오톡 오픈채팅방에서 파일을 공유할 때 이 같은 안내 문구가 표시되는 모습(왼쪽)을 볼 수 있다. [캡처=최은정 기자]

지난해 시행된 'N번방 방지법(전기통신사업법·정보통신망법)'에 따라 네이버·카카오 등 플랫폼 업체들이 10일부터 불법촬영물 필터링을 실시 중인 가운데 이 조치가 '실효성이 낮다'는 우려와 '과도한 사전 검열'이라는 비판이 거세다.

13일 현재 텔레그램·디스코드 등 해외 플랫폼 서비스는 정부의 인공지능(AI) 기반 불법촬영물 필터링 조치 대상에서 제외돼 있다. 이용자 간 사적 대화만 가능한 데다 운영사가 본사를 해외에 두고 있어 국내법 적용이 어렵기 때문.

개정된 전기통신사업법 시행령은 필터링을 의미하는 '기술·관리적 조치'를 이행해야 하는 사업자를 명시하고 있다. 이 규제 대상에는 웹하드 사업자와 이용자가 공개된 정보를 게재·공유하는 서비스를 제공하면서 방송통신위원회가 지정하는 부가통신사업자가 포함된다.

법조계에선 해외 업체에 보다 강력한 규제가 필요하다는 주장이 제기됐다. 이상직 법무법인 태평양 변호사는 "해외 소재 사업자라 하더라도 국내 이용자 대상 서비스를 제공하는 경우 일정 수준의 매출 규모, 가입자 수 등 기준을 충족하면 국내법 적용을 받는다"고 지적했다. 이어 "이 같은 조건에 해당하는지 여부를 정기적으로 확인하고 검증할 수 있는 시스템을 합리적 범위 내에서 갖춰야 한다"고 했다.

텔레그램 내 성범죄 착취물 공유와 같은 범죄 행위는 경찰 수사로 풀어야 할 과제가 됐다. 주무 부처인 방통위 관계자는 "일대일, 단체 톡방 중심인 텔레그램 관련 범죄는 수사를 통해야 하는 부분"이라며 선을 그었다.

필터링 기술만으론 '제2의 N번방' 발생을 막을 수 없다는 얘기도 나온다. 익명을 요구한 한 법학대 교수는 "제2의 N번방을 방지하는 것은 실상 매우 어려운 일"이라며 "하나의 법을 만들어서 해결될 수 있는 문제가 전혀 아니고 각계 전문가들이 몇 년에 걸쳐 충분히 논의해야 한다"고 했다.

IT업계 관계자 역시 "기술적인 채팅방 규제를 통해 개인의 프라이버시를 완벽하게 지키면서 불법촬영물을 검열할 수 있는 방법은 없다"고 말했다.

네이버, 카카오 등 업체들은 자체 서비스에 불법촬영물 필터링 기술을 적용하고 있다. 한국전자통신연구원(ETRI)이 개발한 AI 표준필터링 기술인데, 불법 영상을 식별하기 위한 용도다. 이 기술은 영상의 특징값(DNA)을 추출해 불법촬영물 여부를 판단한다. 디지털성범죄 영상 등 DNA를 모아둔 공공 데이터베이스(DB)와 비교를 통해서다.

일각에선 영상을 사전 검열한다는 우려의 목소리가 나왔다. 방통위 측은 영상 특징값을 추출하는 작업이기 때문에 영상의 구체적인 내용은 알 수 없다고 반박했다.

이상직 변호사는 "음란물 여부를 확인하는 과정에서 음란물이 아닌 콘텐츠와 그 경계선상에 있는 콘텐츠까지 확인해 필터링하게 되면 표현의 자유를 침해할 수 있다"고 봤다. IT업계 관계자도 "어려운 이슈지만 사생활 보호는 매우 중요한 영역"이라고 강조했다.

방통위 관계자는 "사용자 영상물의 내용을 확인하는 게 아니라 영상 특징값을 뽑아 DB와 비교하고 이를 코드화해 사업자 등과 공유하는 것"이라고 설명했다. ETRI에 따르면 영상 DNA는 영상 자체의 주파수 성분, 색상 정보 등 영상 고유 값을 의미한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)