#. 한국의 스트리밍 영상 시리즈, 만화, 팝음악, 화장품, 패션...10여년 전부터 한국에서 밀려온 파도(한류)는 이제 동아시아와 태평양 지역을 넘어섰다. 새로운 '한국의 멋(Korean Cool·한국적 쿨함)'은 이제 미국과 유럽, 아프리카와 아랍 지역에도 맞닿았다. 이는 대중문화 역사상 처음으로 '영어권 서구 국가의 문화적 헤게모니'를 깨뜨린 것이다.(독일 시사주간지 디차이트 2021년 47호)

지난 2021년은 한국 문화·예술계에 있어 기념비적인 한 해였다. 한국 문화의 해외 유행 현상을 일컫는 '한류(韓流)'가 전 세계 문화의 주류로 자리 잡았다는 평가를 받기 시작했기 때문이다. 방탄소년단(BTS) 등 'K-POP(케이팝)의 국제적인 유명세가 확고하게 자리 잡은 동시에, '오징어게임'을 비롯한 'K-드라마'도 동영상 스트리밍 플랫폼 넷플릭스에서 공전의 성공을 거둔 여파다.

한류의 이례적 성공은 한국 사회에도 의문을 던지고 있다. 저마다 한류가 성공한 이유를 찾고 있는 것이다. 하지만 이에 대해 정승희 전 비아콤 부사장은 본지와의 인터뷰에서 '재미'라는 단순한 답변을 제시했다. 한국인으로서 한류의 성공을 애정 어린 눈으로 바라보면서도, 20년 넘게 미국의 미디어·엔터테인먼트 업계에 몸담았던 관계자로서 내놓은 냉정하리만큼 단호한 판단이었다.

비아콤은 미국의 유력 방송사인 CBS와 유명 영화 제작사인 파라마운트스튜디오를 보유한 미국의 거대 미디어그룹이다. 과거 유학생으로 미국에 건너갔던 정 전 부사장은 워너브라더스와 NBC유니버설을 거쳐 비아콤에 입사해 11년간 재직했다. 특히 부사장으로서 그는 넷플릭스·아마존·훌루 등 유수의 클라이언트를 상대로 45억 달러(약 5조3775조원)에 달하는 비아콤의 콘텐츠 배급 예산을 배분하는 역할을 책임졌다.

비아콤은 미국의 유력 방송사인 CBS와 유명 영화 제작사인 파라마운트스튜디오를 보유한 미국의 거대 미디어그룹이다. 과거 유학생으로 미국에 건너갔던 정 전 부사장은 워너브라더스와 NBC유니버설을 거쳐 비아콤에 입사해 11년간 재직했다. 특히 부사장으로서 그는 넷플릭스·아마존·훌루 등 유수의 클라이언트를 상대로 45억 달러(약 5조3775조원)에 달하는 비아콤의 콘텐츠 배급 예산을 배분하는 역할을 책임졌다.

지난 2021년은 한국 문화·예술계에 있어 기념비적인 한 해였다. 한국 문화의 해외 유행 현상을 일컫는 '한류(韓流)'가 전 세계 문화의 주류로 자리 잡았다는 평가를 받기 시작했기 때문이다. 방탄소년단(BTS) 등 'K-POP(케이팝)의 국제적인 유명세가 확고하게 자리 잡은 동시에, '오징어게임'을 비롯한 'K-드라마'도 동영상 스트리밍 플랫폼 넷플릭스에서 공전의 성공을 거둔 여파다.

한류의 이례적 성공은 한국 사회에도 의문을 던지고 있다. 저마다 한류가 성공한 이유를 찾고 있는 것이다. 하지만 이에 대해 정승희 전 비아콤 부사장은 본지와의 인터뷰에서 '재미'라는 단순한 답변을 제시했다. 한국인으로서 한류의 성공을 애정 어린 눈으로 바라보면서도, 20년 넘게 미국의 미디어·엔터테인먼트 업계에 몸담았던 관계자로서 내놓은 냉정하리만큼 단호한 판단이었다.

정승희 전 미국 비아콤 부사장 [사진=정승희]

개인적으로 한류 콘텐츠는 한국적이지만, 한국적이지 않고 보편적인 것 같아요. 한국 드라마에 출연하는 배우나 장소(로케이션)는 '한국적'일 수 있지만, 한국 드라마가 다루는 주제는 '보편적'이기 때문이에요.

정 전 부사장은 한류 콘텐츠의 이러한 보편성이 콘텐츠와 관객 사이에 깊은 공감대를 형성했다고 지적했다. 다만 그는 주제가 보편적이라고 모든 콘텐츠가 성공하는 것은 아니라면서 "일단은 이야기가 재밌어야 한다"고 강조했다. 그는 한류 콘텐츠가 보편성을 담보한 주제는 물론 '재미(Fun)'까지 갖췄기에, 누아르와 액션 등의 장르물뿐 아니라 문화 코드를 타는 코미디물조차도 국제 미디어 시장에서 통하고 있다고 부연했다. 전 세계 사람들이 보편적으로 공감할 수 있는 주제의 이야기를 재미있게 표현한 것, 이것이 바로 한류 콘텐츠의 성공 비결이라는 결론이다.

제 생각에는 무조건 재미있는 콘텐츠가 이기는 것 같아요. 시청자들은 한국 콘텐츠, 미국 콘텐츠 이런 구분을 짓지 않고 그저 어떤 콘텐츠가 가장 재미있는지를 따지죠. 한번 (사람들이) 재밌다는 콘텐츠가 생기면 넷플릭스(등 온라인 스트리밍 플랫폼)를 통해서 전 세계로 나가는 거고요. 미디어·엔터테인먼트 산업이 이를 보다 직접적으로 다루기는 하지만, 모든 산업에서 또 모든 제품에서 '재미'와 '스토리텔링(이야기)'을 담고 있어야 결국 이기는 거죠.

정 전 부사장은 넷플릭스로 대표되는 미디어 환경의 변화와 타 문화에 대한 경계감이 누그러진 'MZ세대'라는 젊은층의 출현이 한류 열풍에 중요한 역할을 했다는 점도 지적했다. 이들 세대는 과거 '문화의 경계'를 뚜렷하게 나누고 이에 맞춰 반응했던 기성세대와는 달리 "이야기가 흥미롭고 재밌다면" 콘텐츠가 타 문화권을 배경으로 하고 자막을 읽어야 한다고 해도 거부감을 거의 가지지 않는다는 것이다.

이런 점에서 정 전 부사장은 과거 산업계가 해외 진출 과정에서 강조해왔던 현지화, 일명 '글로컬라이제이션'의 중요성이 이젠 많이 옅어졌다고 했다. 특히 그는 BTS의 골수팬이었던 과거 직장 동료를 보면서 콘텐츠가 재미있다면 현지화가 필요 없을 수 있다는 생각을 하게 됐다고 회상했다. BTS 콘서트를 가기 위해 자신의 자동차조차 BTS의 상징색인 보라색으로 도색하는 모습을 보며 콘텐츠와 문화의 강력한 힘을, 그리고 시대의 변화를 느꼈다고 털어놨다.

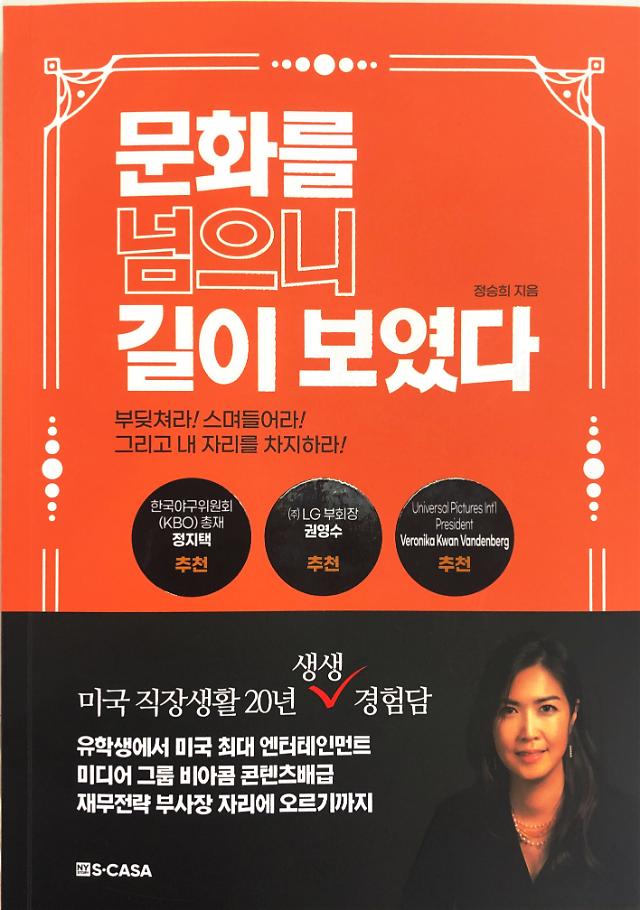

이와 관련해 정 전 부사장은 지난해 11월 18일 출간한 자신의 저서 '문화를 넘으니 길이 보였다'를 위해 과거 자신의 직장 상사였던 낸시 카슨 전 워너브라더스픽쳐스 인터내셔널 수석부사장이 쓴 추천사의 표현을 제시했다. 이는 문화를 강(treacherous river)에 비유하면서, 문화가 겉으로는 잔잔하게 보여도 막상 그 속에선 급류가 휘몰아치듯 거친 면이 있을 수 있다는 통찰이었다.

이에 대해 정 전 부사장은 "문화는 강물이 다른 곳으로 흘러가 자연스럽게 서로 섞이는 것과 같다"면서 향후 한국 문화도 과거 일본 문화와 같이 세계적인 문화 조류로 통할 가능성도 충분하다고 전망했다. 한류 콘텐츠와 케이팝에 환호하는 전 세계 팬덤을 확보하면서 한국 문화가 이제는 '수면 위로 올라왔다'는 진단이다.

다만 그는 반대로 지금의 케이팝 열풍도 언제든지 강물이 한데 모였다 금세 다시 퍼져나가는 상황을 맞을 수 있다는 단호한 조언도 잊지 않았다. 한국 문화가 전 세계에서 10년, 15년 '롱런(long-run)'할 수 있을지 여부는 한국 콘텐츠 비즈니스 관계자들에게 달렸다는 고언이다.

유명한 프로듀서의 유산을 이어갈 사람이 없으면, 결국 산업은 멈춥니다. 우리가 영원히 봉준호 감독에게 의지할 순 없어요.

특히 정 전 부사장은 한국 콘텐츠의 미래를 위해 장기적인 관점에서 창작 노동자들을 보호해야 한다고 조언했다. 그는 지금 한국 문화의 '파워풀한 상황'에 안주할 것이 아니라, 앞으로도 이를 이어가기 위해선 한국 콘텐츠의 스토리, 즉 '보편적인 재미'를 짜는 이들이 더욱 많아지고 더욱 마음껏 활동하며 성장할 수 있는 '인큐베이팅(인력 육성) 환경'을 마련해야 한다고 설명했다.

이를 위해 선결해야 할 문제로는 한국 콘텐츠의 지식재산권(IP)과 저작권 보호를 꼽았다. 그는 지금까지 우리 산업 환경이 창작 노동자들에게 콘텐츠 제작에 대한 일차적인 보상만을 보장했다면, 이제는 이를 넘어선 '인큐베이팅 환경'을 조성할 필요가 있다고 부연했다. 창작자들이 IP를 통해 장기적으로 안정적인 수익을 확보할 뿐 아니라, 기존의 IP를 활용한 재창작 활동으로 부가가치까지 창출할 수 있는 산업 생태계를 제안한 것이다.

(한국 문화가) 수면 위로 올라와 그저 수동적으로 둥둥 떠 있는 것이 아니라, 수영을 하고 노를 저어서 앞으로 전진할 수 있는 힘의 원천은 '내 것을 내 것이라고 주장할 수 있는 용기'와 제도적 뒷받침, 그리고 이에 대한 인식이라고 생각해요. 단지 콘텐츠 제작에서 끝나는 것이 아니라, 이 이후에 발생하는 수익과 부가가치까지 보호해야 할 수 있도록 더 넓게 바라볼 필요가 있습니다.

특히 정 전 부사장은 과거 20년 동안의 경험을 반추하며 콘텐츠 배급과 IP 보호는 '동전의 양면'과 같다는 점을 날카롭게 지적했다. 저작권 보호를 위해 법적 조치를 취하는 등 기존의 강제적인 방식만으론 불법 콘텐츠 유통시장과 같은 '구멍'을 모두 잡을 수 없다는 결론이다. 과거 비아콤에서도 저작권 보호를 위해 소송과 개인적인 설득 등 다양한 방법을 시도해봤지만, 콘텐츠 불법 유통을 모두 막기는 역부족이었다는 것이다.

그러면서 그는 넷플릭스 등 온라인 스트리밍 서비스의 등장 이후 미디어 산업의 콘텐츠 보호 전략이 완전히 선회했다는 점에도 주목했다. 과거 TV에서 스트리밍 서비스로 시청자가 대거 이동한 흐름을 통해 미디어 산업은 '소비자들이 편의에 따라 플랫폼을 옮길 수 있다'는 무서움을 깨달았다는 것이다. 따라서 그는 소비자가 쉽고 저렴하게 접근해서 콘텐츠를 즐기고 창작자는 저작권을 관리할 수 있는 통합적인 환경을 조성하고 확대해야 한다고 역설했다.

과거의 방식에선 (저작권 보호를 위해) 시간도 돈도 너무나 많이 들었어요. 궁극적으로 사람들이 자발적으로 돈을 내게끔 하는 방법으로 가야 할 것 같아요. 1만원가량의 돈만 내면 수백 개의 콘텐츠가 우르르 쏟아지는 편리함 같은 방식이 필요해요.

정승희 전 미국 비아콤 부사장의 저술 '문화를 넘으니 길이 보였다'. [사진=정승희]

◇인터뷰: 박세진·김주헌 기자(swatchsjp@ajunews.com)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)