특허전을 진흙탕으로 만들고 있는 주범은 바로 '특허괴물(Patent Troll)'로 불리는 비제조특허전문회사(Non-Practicing Entity·NPE)들이다. 생산적 활동은 없이 특허만을 사들인 뒤 기업을 상대로 소송을 걸며 돈을 번다. 전세계 특허 소송 중 절반 이상이 NPE가 주도한다. 기술 전문 매체 테크크런치는 지난해 말 "혁신의 바탕이 됐던 미국 특허시스템이 심각하게 남용되면서 오히려 혁신을 해치고 있다"고 지적했다.

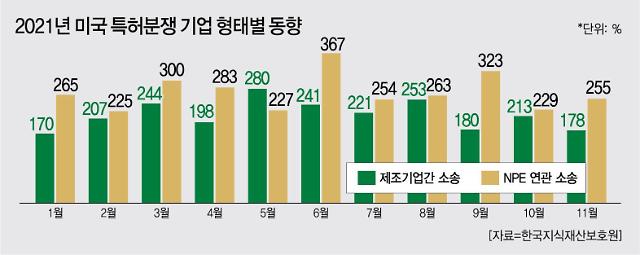

특허방어펀드로 불리는 RPX가 지난해 10월 내놓은 보고서에 따르면 NPE는 지난해 3분기 2016년 이후 가장 분주한 시기를 보냈다. 해당 분기에만 595개 소송이 추가됐다. 전자상거래, 소프트웨어, 가전, 정보통신, 스마트폰 등 분야가 이전과 비슷하게 절반 넘는 비중을 차지했다. 다만 자동차의 경우 3분기 특허관련 소송이 2020년에 비해 무려 182%나 늘었다.

기술 발달로 특허괴물의 활동 산업도 점차 다양해지고 있다. 인터넷을 비롯한 정보기술(IT) 분야에서 주로 발생했던 특허 소송은 2010년대 들어서 핀테크 기술이 발전한 금융으로도 활동 영역을 넓혔다. 최근 들어 NPE가 가장 주목하는 분야는 바로 자동차다. 전기차 생산이 크게 늘어남과 동시에 자동차는 자율주행, IoT 등 여러 기술을 탑재한 장비(device)로 진화하면서 이전과는 비교할 수 없을 정도로 특허에 민감한 산업이 됐다. 미국의 법률 저널 '내셔널 로 리뷰(National Law Review)'는 "아직은 많은 기업들이 전기차 자체의 점유율을 늘리는 데 집중하고 있지만, 전기차가 주류로 부상한 이후에는 업체들 간의 특허 소송이 증가할 수 있다"고 지적했다.

[그래픽=김효곤 기자 ]

그러나 도널드 트럼프 전 대통령 재임 당시 만들어진 엔에이치케이-핀티브(NHK-Fintiv ) 규정으로 상황은 변했다. 지방법원 등에서 소송이 진행되는 경우 등 여러 이유에서 IPR 심리를 개시하지 못하는 경우가 늘었다. 최근 USPTO의 새 청장 임명과 관련한 청문회에서도 해당 안건이 언급된 바 있다. 테크크런치는 "특허괴물의 소송에 휘말린 기업은 연간 290억 달러의 직접적 현금손실비용을 부담해야 하고, 평균 정산액은 650만 달러가 넘는다"면서 "이는 인력을 고용하거나 연구개발(R&D)에 투입할 수 있는 돈이며, 일부 기업들은 소송 탓에 사업 유지 자체가 힘들어지기도 한다"고 지적했다. 이어 "IPR 과정은 이러한 유형의 약탈적 행동에 대한 효과적인 보호였다"고 강조했다.

2004년 국내기업을 상대로 총 6건의 특허침해 소송이 특허괴물에 의해 제기 되면서 국내기업들 상대로 한 소송은 본격화했다. 이후 꾸준히 이어지던 소송은 2007년부터 수십건에 이어 2012년 153건에서 2013년 288건으로 급증한 이후 매년 가파른 상승세를 보이고 있다.

특허전쟁이 격화하면서, 기업들은 자구책을 찾고 있기도 하다. 이른바 특허방어펀드에 들어가는 것이다. 조성된 자금으로 기업들의 중요한 특허와 유휴 특허를 구매해 특허 방어에 나서기도 하며, 선제적인 공격을 하기도 한다. 구글, HP 등 미국 기업들이 공동으로 투자해 만든 특허방어형 기업인 AST는 2008년에 생겼다. 같은 해 마이크로소프트 인텔 등 미국 기업과 아시아·유럽 기업들이 힘을 합쳐 만든 특허방어펀드가 RPX다. 그러나 이들 펀드 가입에는 막대한 비용이 들어 중소형 기업들은 엄두를 내지 못하고 있다.

[사진=게티이미지뱅크 ]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)