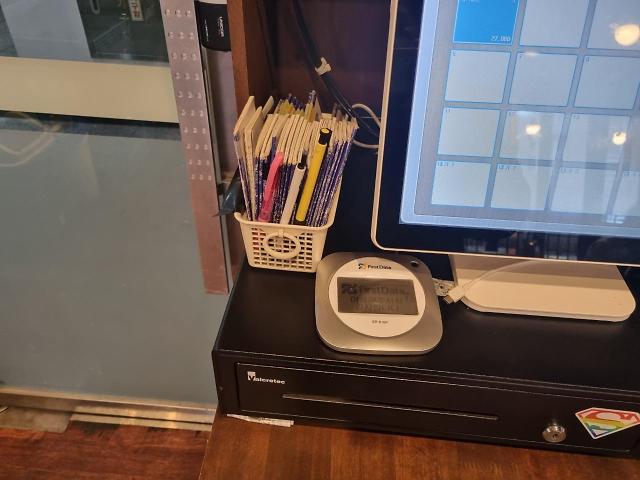

1일 서울 마포구 한 고깃집 카운터에 전날까지 비치돼 있던 QR코드 인증용 기계가 모습을 감췄다. [사진=윤혜원 수습기자]

“방역패스 안 한다는 얘기 듣자마자 QR코드 찍는 기계부터 치워버렸어요.”

서울 마포구에서 12년간 고깃집을 운영해온 60대 김모씨는 3월부터 식당과 카페 등 다중이용시설에서 방역패스가 일시 중단된다는 소식을 접한 직후 카운터에 비치해둔 QR코드 인증용 스마트폰을 수거했다.

김씨는 “점심에는 백반을, 저녁에는 육류를 주로 판매하다 보니 식사시간대에 손님이 몰리기 일쑤”라며 “손님 한 명 한 명 QR코드를 찍었는지, 안 찍었는지 확인하다 보니 정체가 빚어지곤 했는데 일이 좀 수월해질 것 같다”고 반색했다.

정부가 1일부터 △유흥시설 등(유흥주점, 단란주점, 클럽(나이트), 헌팅포차, 감성주점, 콜라텍‧무도장) △노래(코인)연습장 △실내체육시설 △목욕장업 △경륜‧경정‧경마·카지노(내국인) △식당‧카페 △멀티방 △PC방 △스포츠경기(관람)장(실내) △파티룸 △마사지업소‧안마소 등 11종 다중이용시설에 대한 방역패스 적용을 일시 중단하기로 했다.

이날 서울 마포구 한 카페 사장 50대 A씨는 방역패스와 관련해 “통상 주문을 받는 동시에 QR코드를 찍어 달라고 안내하는데, QR코드를 불러오는 데 시간이 걸려 백신 접종을 증명하는 알림음이 울리는지 확인하지 못하고 메뉴를 준비할 때도 많았다”며 “음료나 음식 등을 만들면서 알림음이 정상적으로 울리는지 신경 써야 하니 불편했던 게 사실”이라고 토로했다.

초밥집에서 일하는 20대 직원 B씨도 “우리 사장님은 운이 좋아 집에서 놀던 휴대폰을 갖다 놓고 출입명부와 방역패스를 관리했다”며 “주변에 QR코드 인증용 공기계를 따로 사거나 중고로 사는 사장님들도 많아 ‘생돈 나간다’며 불평하는 소리도 자주 들었다”고 전했다.

영업시간과 인원 제한에 대한 불만과 성토도 여전했다. 서울 마포구에서 해물찜집을 운영하고 있는 40대 C씨는 “거리두기 이전과 비교해 월 매출이 40~50%가량 떨어졌다”며 “코로나19 이전에는 인근 직장인들이 저녁에 회식을 자주 하는 만큼 자정까지 영업을 했는데, 코로나19 사태 이후로는 그렇게 하지를 못해 손해가 막심하다”고 털어놨다.

갈빗집 사장인 60대 D씨도 “방역패스를 안 한다는 말은 이제 접종자와 미접종자를 가리지 않는다는 건데, 영업시간과 인원 제한이 무슨 소용이냐”며 “차라리 방역패스와 영업 제한을 같이 하면 이해하겠다. 방역패스를 중단할 거면 영업 제한도 그만해야 한다”고 목소리를 높였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)