[원철 스님]

능히 그랬을 것이라고 감히 상상해본다. 왜냐하면 비문 뒷면에 새겨진 글은 당신이 이 세상과 인연을 다하기 2년 전 1680년에 직접 지은 글(自銘自撰)이기 때문이다. 자기가 스스로 지은 글만큼 더 좋은 비문은 있으려야 있을 수가 없다. 묘역의 핵심인 비석을 자찬할 정도라면 묘역의 디자인도 남에게 맡기지 않았을 것이다. 당신을 가장 잘 드러낼 수 있는 공간으로 만들고자 한 것이 아닐까. 동방제일의 전서체(篆書體·상형문자 모양의 옛 한자 글씨체) 글씨 대가답게 먹과 벼루의 검은색 그리고 종이의 흰색을 이용한 당신만의 마지막 무대를 꾸민 것은 아닐까 하는 생각이 불현듯 일어난다.

[흰색과 검은색이 어우러진 미수 허목 묘역]

[흰색과 검은색이 어우러진 미수 허목 묘역]

특이한 묘역만큼 가는 길도 예사롭지 않았다. 내비게이션과 티맵의 안내를 따라 갔는데 종착지에는 아무것도 없다. 그래도 혹시나 하고 다시 골목길을 반복하고 좁은 산길을 거듭 달렸다. 길 어귀 어느 곳에도 안내판은 없었고 단지 “목적지 인근입니다. 안내를 종료하겠습니다!” 하는 기계음 멘트가 끝나는 순간 그대로 갈 곳을 잃어버린 미아 신세를 반복했다. 다행히 초여름이라 해가 길다. 이제 믿을 것이라고는 아날로그밖에 없다. 마지막 안내를 받을 곳은 결국 사람뿐이기에 연천군 왕징면 면사무소를 찾았다. ‘민간인 통제구역’ 안쪽에 있다고 했다. 진입로에 있는 안내초소 위치를 알려 준다.

[민통선 출입절차가 필요했다.]

안내 소책자는 선생의 일생을 전반적으로 이해하는 데 많은 도움을 주었다. 특히 절집 이야기가 나오는 부분은 고개를 끄덕이며 읽었다. 젊었을 때 명산대찰을 유람하면서 많은 승려와 교류했고 특히 정응(正凝) 대사와 친분이 두터웠다고 했다. 〈증부도정응사서(贈浮屠正凝師序·정응 스님에게 준 글)〉에서 보듯 교제 범위와 사상적 한계를 두지 않는 걸림 없는 사유세계의 자유로움을 엿보게 한다.

“일찍이 문소(聞韶)에 갔다가 정응 대사를 만났다. 함께 밤낮으로 기뻐하며 노닌 지 한 달이 지났으나 항상 하루 같아 조금도 싫증이 나지 않았다. 나는 유교를 배웠고 정응은 불교를 공부하였으니 서로 신봉하는 바가 같지 않다. 서로 좋아하고 그리워하는 정이 없을 것인데 오히려 조금도 소원하지 않고 이처럼 좋아함은 무슨 이유일까? 나는 이미 나의 즐거움을 즐거워하고 정응은 또 그의 즐거움을 즐거워한다. 즐거움과 즐거움이 서로 만났기에 서로 다르다는 것을 잊음인가?”(양태진 미수 허목 선생 소전 36쪽)

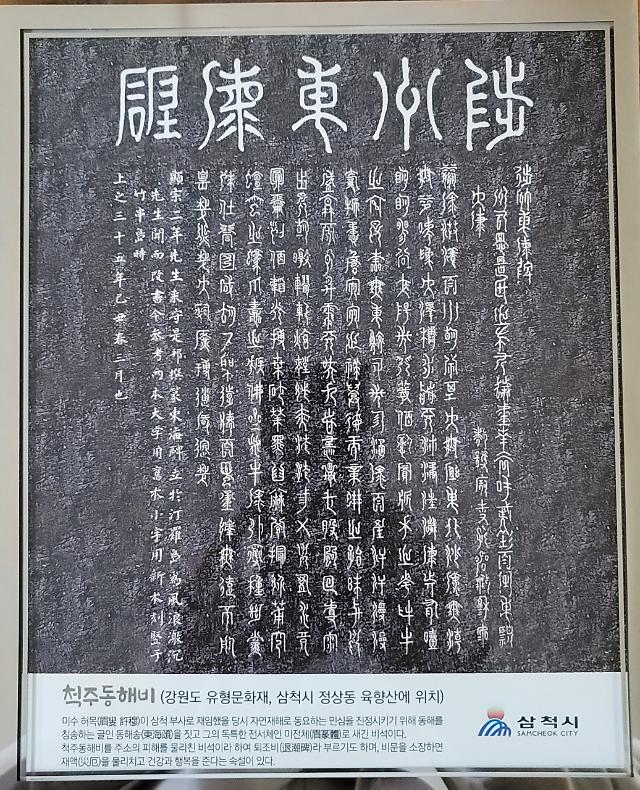

[척주동해비]

미수 선생을 처음 알게 된 것은 척주동해비(陟州東海碑) 때문이다. 척주는 강원도 삼척의 옛 지명으로, 선생께서 지방관으로 재직하던 시절에 해일 피해를 막기 위해 세운 비석이다. 흔히 ‘동해송(東海頌)’이라고 부른다. 그 영험으로 건립 이후 해안의 파도나 풍랑으로 인한 인근 주민의 피해가 사라졌다는 전설을 간직한 채 지금도 지역주민의 사랑을 한 몸에 받고 있다. 뿐만 아니라 화재(火災)와 수재(水災)를 막아준다는 속설까지 더해져 그 글씨와 시는 전국 호사가들의 애장품으로 귀한 대접을 받았다. 짐작건대 전서체 글씨가 주는 외형적인 힘과 시가 주는 내용적 힘이 합해진 결과일 것이다. 육지 중생과 바다 중생이 서로 도와 함께 평화롭게 살자는 기원문의 일부는 이러하다.

천오구수(天吳九首) 괴기일고(怪夔一股) 표회차우(飇回且雨)···

해외잡종(海外雜種) 절당수속(絶黨殊俗) 동유함육(同宥咸育)

머리 아홉 달린 해신들과 외발 달린 괴물짐승 태풍 몰고 비 뿌리네···

바다 밖의 잡종들도 무리와 풍속은 다르지만 용서하며 함께 살아가네

돌아오는 길에 임진강 저녁 풍광을 제대로 감상할 수 있는 카페에서 한숨을 돌리며 일정을 함께한 도반 M과 답사의 무사 마감을 자축했다. '빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 둘이 가라'고 했던가. 내비게이션을 탓하면서 중도에 포기할까 하다가 곁에 있는 도반의 격려 때문에 완주할 수 있었다. 그리고 일정을 무사히 마칠 수 있도록 도와준 오늘의 모든 인연들께 다시 한번 두 손 모아 감사드렸다. 이제까지 다녔던 답사처 가운데 남의 손을 가장 많이 빌린 까닭이다.

원철 필자 주요 이력

▷조계종 불학연구소 소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)