[원철 스님]

강원도 남쪽 해변에 있는 묵호(墨湖)라는 지명은 조선 후기 순조 때 동해안 해일피해 복구를 위해 지역을 시찰하던 강릉대도호부 이유응 부사가 지었다고 한다. 바다의 물빛이 검고 물가의 물새도 검은 빛깔이었기 때문이다. 이전에도 오이진(烏耳津)이라고 불렀다고 하니 예로부터 ‘검은 것’이 지역을 대표하던 이미지였던 모양이다. 현재도 항구의 무연탄과 석탄의 많은 물동량이 묵호라는 이미지를 이어가고 있다. 바다를 굳이 ‘호수’라고 부른 것도 해일피해를 방지하기 위한 풍수적 비보(裨補 도와서 모자란 것을 채움) 성격이 강했을 것이다. 동해의 항구마을은 정동진 아야진 주문진 등 세 글자 지명이 많다. 묵호진동(墨湖津洞)이란 동네이름 속에 ‘묵호진’이란 세 글자가 여전히 그 흔적으로 남아있다. 하지만 1980년 삼척 북평읍과 명주군 묵호읍이 합해지면서 동해시(東海市)가 되었다. 드디어 호수 호(湖)자는 본래 의미인 바다 해(海)자를 찾게 되었다. 지명도 이렇게 시절 인연을 따라 바뀌어가기 마련이다.

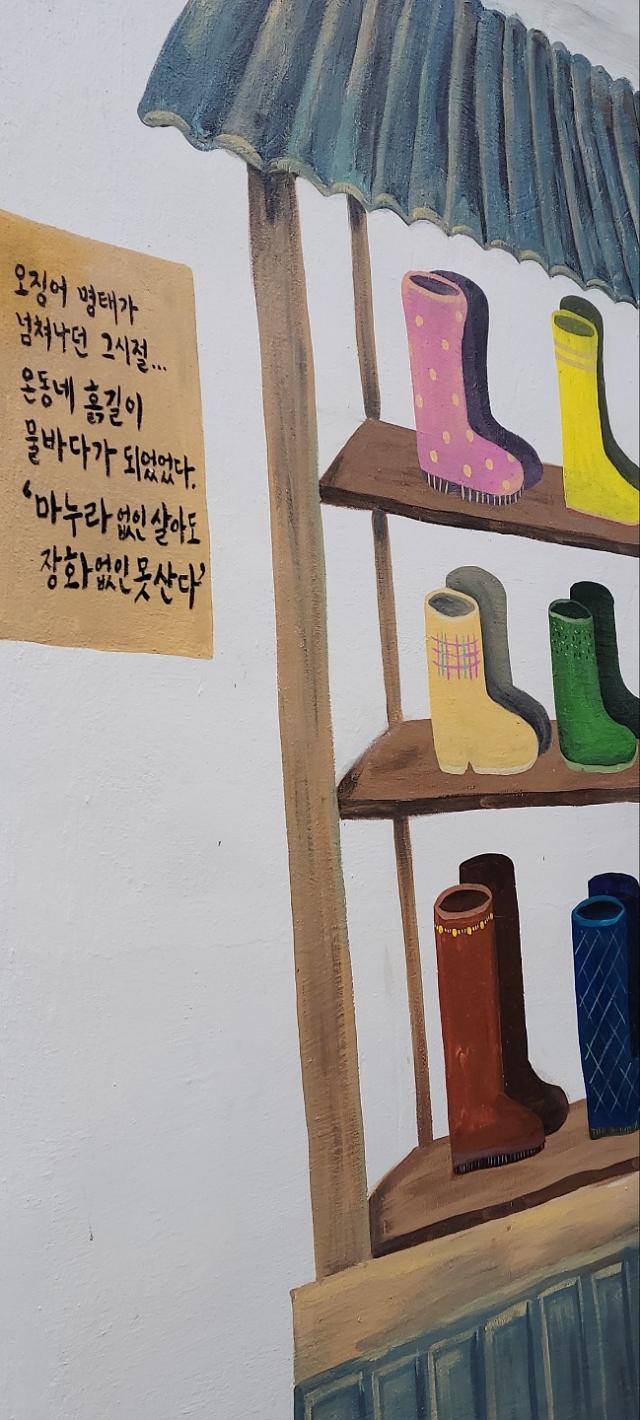

묵호등대 아랫마을은 70년 근대항구 역사의 변화무쌍함 속에서도 현재 그 시절 그 모습으로 남아있는 귀중한 공간이다. 70년대 명태 오징어가 지천으로 넘쳐나던 시절, 빈손으로 와도 생계를 해결할 수 있는 곳이었다. 희망을 찾아 사람들이 몰려왔고 해안가 언덕 위에는 얼기설기 급하게 지은 판잣집들이 층층이 생겨나기 시작했다. 하지만 그 호경기는 길지 않았다. 80년대 이후 연근해 수산물 생산이 급감하면서 일거리가 없어진 사람들은 하나 둘 마을을 떠났고 동네 집은 차츰차츰 빈집이 늘어나기 시작했다. 사태의 심각성을 깨닫고 동네사람들과 지방자치단체가 힘을 합쳐 전문가의 자문을 받아 마을살리기 방안을 찾았다. 그리하여 과거의 존중을 통해 미래를 재충전하는 ‘추억의 감성공간’으로 재탄생시킨 것이다.

언덕길은 논길이 되었다. 손질한 명태와 오징어를 말리기 위해 운반하던 길이 논처럼 질척거렸기 때문이다. 붉은 언덕은 지게가 흘린 물로 언제나 질퍽했다. 머리에 인 고무대야 행렬도 그 물을 추가했다. 주로 농사를 짓던 사람들이 이주한 탓에 어촌임에도 농촌 이름을 붙였다. 언덕마을은 다랭이 논을 연상케 했다. 그래서 ‘논골’이 되었다.

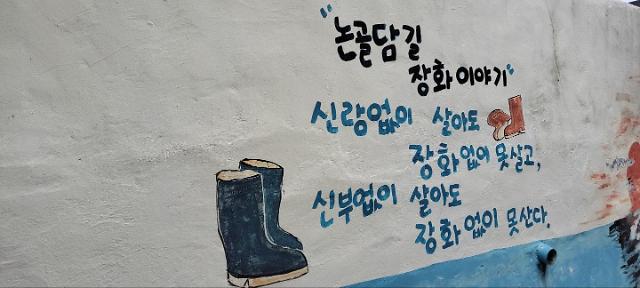

지게꾼 없는 당시 묵호는 상상조차 하기 어려웠다. 묵호의 가장 낮은 바닷가부터 세찬 바람이 부는 언덕 꼭대기 덕장까지 종일 묵호의 끝에서 끝을 이어 나갔기 때문이다. 필수품은 장화였다. 가부장적 시절에는 그 중요성을 ‘마누라 없이 살아도 장화 없이 못 산다’고 했지만 양성평등시대가 되면서 ‘신랑 없이 살아도 장화 없이 못 살고 신부 없이 살아도 장화 없이 못 산다’로 슬그머니 담화(담벽에 그린 그림)의 내용이 고쳐진 것을 보면서 빙그레 웃음이 나왔다.

동네 안 언덕길에 있던 명태와 오징어를 늘어놓던 빨랫줄 수준의 덕장은 이미 흔적도 없이 대부분 사라졌다. 하지만 이를 담 그림으로 남겨 두었다. 건너편 언덕 위에는 도로명도 ‘덕장ㅇ길’이다. 길가에는 ‘ㅇㅇ수산 언바람 묵호태’ 혹은 ‘ㅇㅇ네 덕장’이라는 간판과 함께 중소기업형 덕장이 즐비하다. 수입한 냉동오징어와 명태를 기계를 이용하여 손질을 마친 후 널어서 말리는 시설이었다. ‘언바람 묵호태’는 11월 말에서 이듬해 3월 말까지 눈비를 맞히지 않고 전통 해풍 건조방식으로 제조하는 데 20여일이 소요된다고 한다. 가공방식은 바뀌어도 ‘묵호태’라는 전통적 이름은 여전히 남아있다. 말린 명태를 ‘언바람태’라고 하는 이름이 정겹다. 주변을 찬 바람으로 얼게 만드는 겨울바람을 ‘언바람’이라고 부르는 지역말도 그대로 살아있다. 겨울에 다시 덕장구경을 와야겠다는 마음을 일어나게 만든다.

절집에 전해오는 파릉호감(巴陵顥鑑 당나라 말기) 선사의 오래된 말씀을 급히 소환했다.

계한상수(鷄寒上樹)하고 압한하수(鴨寒下樹)니라

닭은 추우면 나무로 올라가고 오리는 추우면 물로 내려가느니라

그 시절 사람들이 함께 언덕마을에 옹기종기 모여 살았지만 거기에도 상하(上下)가 있었다. 마을 아래쪽에 사는 사람은 주로 허드레 뱃일을 했고 마을 위쪽에 사는 사람들은 주로 명태 오징어 말리는 덕장 일을 했다. 따라서 아침이면 바닷가 쪽으로 내려가는 이들도 있었고 반대로 언덕 쪽으로 올라오는 이도 있었다. 그리고 보니 관광객도 해안가 혹은 백사장에서 시간을 보내는 이가 있는가 하면 언덕 위쪽 등대 혹은 놀이시설 그리고 카페에서 시간을 보내는 이들로 나누어진다. 닭과 오리의 삶의 방식 차이는 인간세계에서도 여전히 유효하다고나 할까.

원철 필자 주요 이력

▷조계종 불학연구소 소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)