[자료=금융투자협회]

최근 채권발행 시장이 얼어붙은 가운데 증권사들의 채권주관 성적도 부진해졌다. 증권가에서는 올해 채권주관 연간실적이 5년 전 수준으로 되돌아갈 수 있다는 얘기도 나온다.

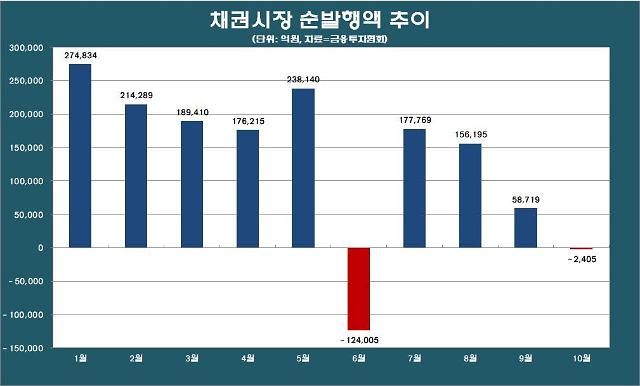

1일 금융투자협회에 따르면 지난달 채권발행 시장 순발행액은 -2405억원을 기록했다. 순발행액이 마이너스를 기록했다는 건 상환액이 발행액보다 더 많다는 걸 가리킨다. 지난 6월에 이어 두 번째다.

월별 채권순발행 추이를 살펴보면 △1월 27조4834억원 △2월 21조4289억원 △3월 18조9410억원 △4월 17조6215억원 △5월 23조8140억원 △6월 -12조4005억원 △7월 17조7769억원 △8월 15조6195억원 △9월 5조8719억원 △10월 -2405억원 등이다.

순발행액은 발행액에서 상환액을 제한 금액으로 발행주체(국가, 공공기관, 금융기관, 일반기업)의 채권발행을 통한 자금조달 활성화 여부를 판단할 수 있다. 6월에는 정부가 부채 관리 차원에서 국채발행을 줄인 게 주효했던 것으로 보인다. 하지만 10월에는 일반 기업들의 회사채 순발행액이 -4조8379억원을 기록했다.

대폭적인 금리인상과 레고랜드발 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 여파에 의해 채권시장에 위기감이 확산되며 채권발행을 꺼리게 된 결과로 풀이된다.

한 증권사 관계자는 “전반적으로 채권발행이 감소하고, 특히 회사채 발행 규모가 급격히 쪼그라들었다”며 “자금조달에 난항을 겪는 기업들이 많아졌을 것으로 예상된다”고 말했다.

이처럼 채권발행 시장에 대한 우려가 높은 상황 속에 증권사들의 채권주관 실적도 역성장할 가능성이 높아졌다.

[자료=금융투자협회]

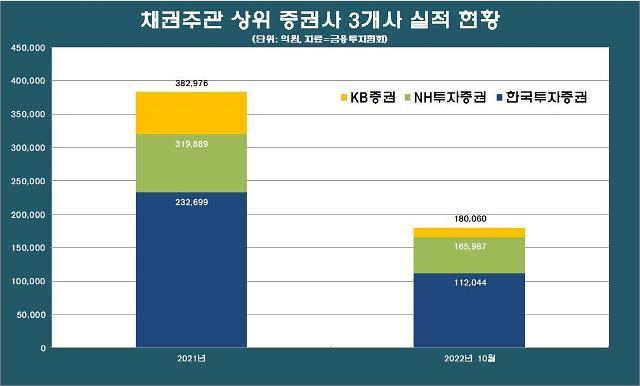

올 들어 증권사 채권주관 실적은 10월까지 총 128조8518억원을 기록했다. 상위 증권사 3개사는 지난해에 이어 △KB증권(18조60억원, 605건) △NH투자증권(16조5987억원, 509건) △한국투자증권(11조2044억원, 456건) 등이 이름을 올렸다.

다만 채권시장의 위축으로 인해 지난해 연간실적보다 절반 수준이거나 이하인 것으로 파악됐다. 이에 증권사가 채권주관으로 벌어들이는 인수 수수료도 크게 줄어들 것으로 예상된다.

일각에서는 연말까지 2개월이 채 남지 않았고, 채권시장에 대한 시장의 우려가 크다는 점을 고려했을 때 전체 채권주관 실적은 150조원 안팎이 될 것으로 예상하고 있다. 이는 5년 전인 2018년(180조6999억원)보다 축소된 규모다.

기업들은 단기금융시장 경색에 따라 자금조달 수단이 어려워지면서 채권발행보다는 은행권 대출에 몰리는 모습이다.

국내 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 기업대출 잔액은 지난달 28일 기준 704조9693억원을 기록했다. 전월(694조8990억원) 대비 10조703억원 증가했으며, 이 중 대기업 대출잔액이 7조1368억원으로 전체 증가액 중 70.8%를 차지했다.

한 금융투자업계 관계자는 “채권으로 자금조달하지 못한 기업들이 은행으로 몰리고 있다”며 “은행대출로 자금을 조달하더라도 채권에 비해 금리가 높기 때문에 부담스런 상황”이라고 설명했다.

실제로 기업대출이 늘었는데 상환능력은 약화된 것으로 나타났다.

전경련에 따르면 2009~2019년 연평균 4.1%에 불과했던 기업대출 증가율은 코로나 사태 이후 급격히 높아져 2년반 동안 연평균 12.9%를 기록했다. 반면 DSR(소득 대비 원리금 상환 비율)는 2019년 37.7%에서 2022년 39.7%로 2%포인트 상승했다.

DSR는 부채 상환능력을 평가하는 지표로서 수치가 높을수록 상환능력이 떨어지는 걸 의미한다.

추광호 전경련 경제본부장은 “과거 글로벌 금융위기 당시에도 금리인상 후 기업들이 자금난, 신용경색 등을 겪었다”며 “현재는 더 빠른 속도로 금리가 인상되고 있어 기업들이 상환부담을 견디기 어려울 것”이라고 설명했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)