[사진=픽사베이]

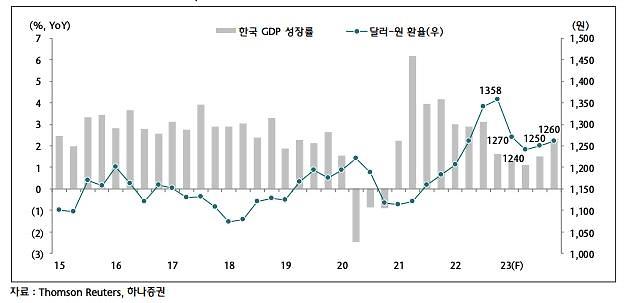

올해 원·달러 환율이 미 달러화 움직임에 연동돼 V자 흐름을 보일 것이라는 전망이 나왔다. 상반기 미국 연방준비위원회(Fed, 연준) 통화정책에 따른 변동성 확대로 1분기 평균 1270원대를 나타낸 뒤 유럽과 일본의 긴축 모멘텀이 본격화되면서 2분기에 하락할 것이라는 관측이다. 이어 하반기에는 본격적인 경기 둔화에 접어들면서 미국의 통화가치가 상대적으로 강화, 환율 역시 재반등할 것이라는 분석이다.

6일 하나증권 리서치센터 투자분석팀 전규연 이코노미스트는 이날 '2023년 환율 기상도' 보고서를 통해 "지난해에 이어 올 상반기에도 외환시장은 통화정책 영향권에 있겠지만 그 시선은 연준이 아닌 ECB(유럽중앙은행)와 BOJ(일본은행)로 전환될 것"이라며 "하반기로 갈수록 경기 펀더멘털로 시선이 옮겨지고 미국 달러 역시 강세로 전환할 것"이라고 주장했다.

전 이코노미스트는 올해 원·달러 환율 평균 전망치를 1255원 안팎으로 제시하며, 연말까지 환율이 1200원대에 머무를 것으로 봤다. 1분기 1270원 수준을 나타내던 환율이 2분기에 1240원 선으로 하락하고, 이후 3분기(1250원)와 4분기(1260원) 다시 달러화 강세 속에 반등할 것이라는 것이다. 그는 "금리 인상 사이클이 마무리될 때까지 연준의 매파적 기조가 부각되겠지만 주요국 통화정책의 차별화로 원·달러 환율은 상반기까지 하락세를 이어갈 것"이라며 "중국 주식에 대한 외국인 수급 개선과 위안화의 제한적 강세 흐름 등도 원화 강세를 지지한다"고 설명했다.

외환시장은 미 연준이 고물가에서 저성장으로 시선이 옮겨짐과 동시에 유럽과 일본이 본격적인 기축에 나설 것으로 전망됐다. 유럽의 경우 10%대에 육박한 소비자물가가 작년 말 정점을 통과한 데 이어 올 들어 하락할 것으로 예상되면서 인플레이션 경계심리가 소폭 완화된 상황. 그러나 에너지발 생산비용 증가와 임금 상승 등이 근원 물가의 상방압력을 높였고 유로존 경제 역시 작년 4분기부터 전분기 대비 역성장했을 가능성이 높아 유럽중앙은행이 긴축 기조를 유지할 것이라는 해석이다.

일본 역시 10년 국채금리 변동 허용폭을 확대하면서 점진적인 통화정책 정상화를 시사하고 있다. 여기에 글로벌 경기 둔화와 일본의 물가 상승에 대해서도 경계심리가 확대될 가능성이 있다는 점 등에서 일본은행의 통화정책 정상화가 서서히 전개될 것으로 예상됐다.

한편 미 연준의 통화긴축 종료 시점에 대해서는 올 하반기로 예측하는 시각이 많으나 물가 안정 속도에 따라 더 장기화될 수 있다는 가능성도 제시됐다. 전 연구원은 "상품에서 서비스로 소비가 이동하면서 상품물가가 하락하고 있으나 서비스물가는 미국 노동시장 비효율성과 고임금 영향으로 높은 수준을 유지할 소지가 크다"며 "고물가에 대한 우려로 고금리가 유지되고 하반기 달러가 강세 전환할 수 있다"고 밝혔다.

한편 올해 국내 시장의 주요 뇌관으로는 가계부채와 신용리스크가 제시됐다. 전 연구원은 "지난해 레고랜드발 크레딧 리스크 부각 당시 원·달러 환율이 1444원까지 급등한 바 있다. 정부 시장안정대책 발표 이후 크레딧 시장이 안정세를 찾아가고 있지만 여전히 경계 심리는 일부 상존한다"고 평가했다. 그는 또한 "높은 가계부채 비율과 고금리 부담, 주택가격 하락 등 으로 취약한 연결고리가 부각될 수 있다"고 부연했다.

6일 하나증권 리서치센터 투자분석팀 전규연 이코노미스트는 이날 '2023년 환율 기상도' 보고서를 통해 "지난해에 이어 올 상반기에도 외환시장은 통화정책 영향권에 있겠지만 그 시선은 연준이 아닌 ECB(유럽중앙은행)와 BOJ(일본은행)로 전환될 것"이라며 "하반기로 갈수록 경기 펀더멘털로 시선이 옮겨지고 미국 달러 역시 강세로 전환할 것"이라고 주장했다.

전 이코노미스트는 올해 원·달러 환율 평균 전망치를 1255원 안팎으로 제시하며, 연말까지 환율이 1200원대에 머무를 것으로 봤다. 1분기 1270원 수준을 나타내던 환율이 2분기에 1240원 선으로 하락하고, 이후 3분기(1250원)와 4분기(1260원) 다시 달러화 강세 속에 반등할 것이라는 것이다. 그는 "금리 인상 사이클이 마무리될 때까지 연준의 매파적 기조가 부각되겠지만 주요국 통화정책의 차별화로 원·달러 환율은 상반기까지 하락세를 이어갈 것"이라며 "중국 주식에 대한 외국인 수급 개선과 위안화의 제한적 강세 흐름 등도 원화 강세를 지지한다"고 설명했다.

외환시장은 미 연준이 고물가에서 저성장으로 시선이 옮겨짐과 동시에 유럽과 일본이 본격적인 기축에 나설 것으로 전망됐다. 유럽의 경우 10%대에 육박한 소비자물가가 작년 말 정점을 통과한 데 이어 올 들어 하락할 것으로 예상되면서 인플레이션 경계심리가 소폭 완화된 상황. 그러나 에너지발 생산비용 증가와 임금 상승 등이 근원 물가의 상방압력을 높였고 유로존 경제 역시 작년 4분기부터 전분기 대비 역성장했을 가능성이 높아 유럽중앙은행이 긴축 기조를 유지할 것이라는 해석이다.

일본 역시 10년 국채금리 변동 허용폭을 확대하면서 점진적인 통화정책 정상화를 시사하고 있다. 여기에 글로벌 경기 둔화와 일본의 물가 상승에 대해서도 경계심리가 확대될 가능성이 있다는 점 등에서 일본은행의 통화정책 정상화가 서서히 전개될 것으로 예상됐다.

한편 미 연준의 통화긴축 종료 시점에 대해서는 올 하반기로 예측하는 시각이 많으나 물가 안정 속도에 따라 더 장기화될 수 있다는 가능성도 제시됐다. 전 연구원은 "상품에서 서비스로 소비가 이동하면서 상품물가가 하락하고 있으나 서비스물가는 미국 노동시장 비효율성과 고임금 영향으로 높은 수준을 유지할 소지가 크다"며 "고물가에 대한 우려로 고금리가 유지되고 하반기 달러가 강세 전환할 수 있다"고 밝혔다.

한편 올해 국내 시장의 주요 뇌관으로는 가계부채와 신용리스크가 제시됐다. 전 연구원은 "지난해 레고랜드발 크레딧 리스크 부각 당시 원·달러 환율이 1444원까지 급등한 바 있다. 정부 시장안정대책 발표 이후 크레딧 시장이 안정세를 찾아가고 있지만 여전히 경계 심리는 일부 상존한다"고 평가했다. 그는 또한 "높은 가계부채 비율과 고금리 부담, 주택가격 하락 등 으로 취약한 연결고리가 부각될 수 있다"고 부연했다.

한국 GDP 성장률 및 환율 흐름 및 전망 추이 [자료=하나증권]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)