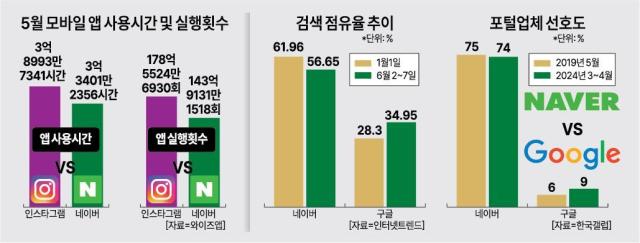

9일 앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일·굿즈(와이즈앱)가 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과, 지난 5월 네이버 사용시간은 3억3401만2356시간으로 집계됐다. 이는 유튜브, 카카오톡, 인스타그램에 이어 4위에 해당하는 수치다.

네이버는 지난 4월 인스타그램에 처음으로 3위 자리를 내줬다. 이어 지난달에는 격차가 전월의 3.3배 수준인 4641만8705시간까지 벌어졌다.

플랫폼을 찾는 이용자 수도 밀리는 추세다. 네이버의 5월 실행 횟수는 143억9131만1518회로 3위를 기록했다. 2위인 인스타그램과의 격차는 지난 1월 3억2844만571회에서 불과 5개월 새 34억6393만5412회까지 확대됐다.

포털 시장 내 선호도 격차도 서서히 좁혀지고 있다. 한국갤럽이 국내 만 13세 이상 약 1700명을 대상으로 실시한 조사에서 네이버 선호도는 2014년 10월 71%, 2019년 5월 75%, 2024년 3~4월 74%로 횡보했다. 반면 구글 선호도는 같은 기간 3.3%, 6%, 9%로 꾸준한 오름세를 보였다. 특히 포털 이용이 가장 활발한 19~29세 사이에서 네이버는 67%, 구글 24%의 선호도를 각각 기록했다.

네이버로선 이러한 흐름이 좋지 못하다. 업계에선 최근 몇 년 사이 검색 시장 규모가 급격히 커진 점을 고려해도, 점유율 격차가 좁혀지는 건 향후 1위 업체로서 입지를 위협할 요인이 될 수 있을 것으로 보고 있다. 네이버가 현재 추진 중인 사업 중 상당수가 막대한 이용자와 검색 경쟁력을 기반으로 진행되고 있다는 점에서도 부정적이다.

네이버는 점유율 하락을 막기 위해 연내 생성형 AI 검색 서비스인 '큐:(Cue:)'의 모바일 버전을 선보일 예정이다. 큐:의 최대 장점은 효율성이다. 기존 검색과 달리 복잡하고 긴 질의를 대화하듯 입력해도 AI가 원하는 결과를 요약해 답변해 준다. 쇼핑과 로컬(지역) 등 맞춤형 서비스도 연결해 준다. 앞서 큐: PC 버전을 선보인 뒤, 검색 점유율이 크게 상승했던 전례가 있는 만큼 입지 회복에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

하지만 이보다 더 근본적 문제인 '콘텐츠 경쟁력 강화'가 시급하다는 의견도 있다. 플랫폼업계 관계자는 "짧은 영상(숏폼)의 영향력이 커진 이후, 이용자들이 네이버를 찾는 빈도수가 줄고 있다"며 "이는 결국 검색 경쟁력에도 영향을 미칠 수밖에 없는 문제"라고 말했다. 이어 "현재 네이버는 첫 화면 개편, 클립을 통한 숏폼 시장 대응 등을 추진 중이지만 콘텐츠 강화를 통해 차별화한 유입 동력을 더욱 확고히 할 필요가 있다"고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)