[원철 스님]

제주도와 남해안에서 시작된 장마가 차츰차츰 북상하고 있다고 일기예보는 전한다. 흐린 하늘에서 추적추적 빗방울이 떨어진다. 무슨 행사건 날씨가 반 쯤 도와줘야 무난하게 치룰 수 있다. 나머지 반만 인간의 몫이라고 하겠다. 다행스럽게도 실내행사인지라 이동할 때를 제외하고 크게 불편하지는 않았다. 서울 노원구 육군사관학교(이하 육사로 표기함)에서 열리는 ‘호국영령 위령대재’에 참석했다. 6.25전쟁 때 산화한 국군과 유엔군을 추모하는 연례행사다. ‘호국’이란 말을 잊고 살다가 유월이 되어야 한번 쯤 생각하는 것이 우리네의 일상적 삶이다. 그래서 의례(儀禮)가 필요한 것이다.

[사진 1. 육군사관학교 입구에 행사를 알리는 현수막]

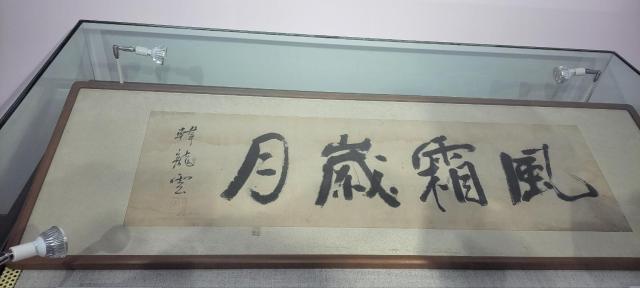

대한불교조계종 군종(軍宗)교구가 주관한 행사에 초청된 불교계 인사들을 배려하여 육사 박물관측은 입구 로비에 ‘풍상세월(風霜歲月)’이란 서예작품을 특별전시 했다. 일제 강점기 때 독립운동을 했던 만해(卍海 1879~1944 한용운)선사의 글씨다. ‘풍상세월 인생유수(人生流水)’라는 말은 스님께서 평소에 즐겨 사용하던 말씀이라는 소갯말로써 관람객의 이해를 도왔다. 세상의 온갖 어려움에도 불구하고 삶은 물처럼 흘러가기 마련이라는 뜻이라고 했다. 일제강점기라는 차가운 바람(風)과 얼어붙은 서리(霜)같던 시대적 환경의 어려움 속에서도 결코 자신의 신념을 굳히지 않고 독립의지를 다짐하던 기개를 엿볼 수 있게 해주는 필묵이다. ‘만해거사(卍海居士)’라고 찍어놓은 붉은 낙관글씨에서 보듯 독립운동을 하려면 때로는 승려라는 신분마저 감추어야 했던 시절임을 넌지시 알려주는 자료라 하겠다.

[사진 2. 육사정문 뒷면 화랑대 현판과 화랑대역 간판]

[사진 3. 육사 박물관에 소장된 만해 한용운 스님 글씨]

[사진 4. 태릉입구의 안내판]

행사를 마치고 일행과 헤어진 뒤 혼자 남아서 지상에 있는 화랑대역 공원을 찾았다. 역건물과 일이백미터 정도의 폭을 두고서 거의 일렬의 위치에 육사정문을 만들었다. 한옥형식을 빌린 시멘트 건물이지만 단청을 칠하고 기와까지 올렸다. 절집의 산문(山門)을 연상케 한다. 정문 후면에는 ‘화랑대’라는 현판이 붙어있다. 눈길을 윗쪽으로 돌리니 일제 강점기 건물양식인 역사(驛舍)에는 ‘화랑대역’이라는 간판이 붙어있다. 두 건물의 글씨를 한 눈에 담을 수 있는 위치에 서서 한동안 발길을 떼지 못했다. 고대의 ‘화랑’을 매개로 근대와 현대가 서로 이어지면서 장소의 역사성을 증명하는 공간을 만났기 때문이다.

기차가 있는 풍경을 상호로 내건 카페의 이층으로 올라갔다. 빗물이 흐르는 창문너머로 보이는 철로 위에는 증기기관차 전동차 기차 등 갖가지 객차가 옛물건처럼 전시되어 있다. 당시에는 최첨단 이동수단이었지만 지금은 노천박물관에 진열되면서 지난 세대에게 추억을 불러 일으키는 유물이 된 것이다. 모든 것은 변해가기 마련이다. 하지만 어찌 과거없는 현재가 있을 수 있겠는가. 과거는 과거대로 최선을 다했으니 현재는 현재대로 최선을 다하면 될 일이다. 미래의 어느 날이 되면 현재 최선의 기술인 최첨단 ktx 고속열차도 언젠간 유물이 되어 저 곳 어디엔가 빈 자리를 찾아서 올 터이다.

화랑대역의 명칭도 알고보면 1958년 변경된 이름이다. 1939년 경춘선 개통시에는 ‘태릉역’이었다. 20여년을 사용한 뒤에 시효가 소멸되었다. 태릉은 조선왕릉의 이름이지만 주변의 지역명을 대신했다. 지금도 태릉선수촌 태릉국제사격장 등의 이름으로 살아있다. 그 이름의 뿌리를 찾아서 화랑대역에서 태릉방향으로 걸었다. 부산하던 도시풍광이 일거에 한적한 시골 분위기로 바뀐다. 낮이 가장 길다는 하지(夏至) 무렵인지라 비가 오락가락하는 늦은 오후임에도 불구하고 사방은 여전히 훤하다.

문정왕후(1501~1565)의 태릉을 찾아오는 관람객들에게 안내소에서 강릉(康陵 문정왕후 아들인 왕과 왕비의 능)으로 넘어가는 산책길은 멧돼지의 잦은 출몰로 인하여 폐쇄되었다고 알려준다. 입구의 홍살문과 사당인 정자각 너머 위엄을 갖춘 왕릉을 마주하고서 현대판 신도비(神道碑 능 입구에 행적을 새긴 비석)인 안내판을 읽었다. 허응보우(虛應普雨 1515~1565)선사의 건의를 받아들여 폐지되었던 승과(僧科)고시를 다시 실시케 했다고 써놓았다. 이는 결과적으로 조선역사의 한 획을 그을 만큼 중요한 업적이 되었다. 왜냐하면 이 시험을 통해 서산·사명 대사가 발탁되었기 때문이다. 뒷날 승군(僧軍)을 지휘하면서 임진왜란을 극복하는 일등공신의 출발점인 까닭이다.

[사진 5. 태릉 전경]

역사란 해석학이라고 했다. 물론 해석의 권한은 해석하는 사람에게 있다. 그래서 나름대로 과감한 해석을 시도했다. 서라벌에 뿌리를 두고 있는 1500년 역사의 화랑이란 이름과 한양에 근거를 두고서 500년 역사를 가진 태릉이란 이름은 각각 출발지가 달랐다. 하지만 백여년 전에 태릉역이 생기면서 변화가 일어난다. 이후 두 이름이 연결되면서 화랑대역이 되었다. 철도는 사람과 물자를 이어주면서 정신까지 함께 이어주었다. 신라 화랑과 조선 승군 그리고 한국 육사가 ‘호국’이라는 가치를 공유하면서 동일한 공간에서 만나도록 주선했다. 이 모든 것을 서로 연결시켜 준 플렛폼은 문정왕후의 태릉이라 하겠다.

원철 필자 주요 이력

▷조계종 불학연구소 소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)