[신세돈 숙명여대 교수]

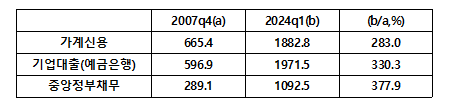

대한민국은 빚 공화국이라 할 정도로 사방이 빚이다. 첫째로 2700조원에 달하는 기업부채가 있고, 둘째로 2200조원에 이르는 가계부채가 있으며, 셋째로 중앙정부 채무가 1100조원을 넘는 데다 500조원 넘는 비영리공공기관과 비금융공기업 부채가 있다. 이를 다 더하면 6500조원인데 이는 경상 GDP의 300%를 확실히 넘는 수준이다. 여기에다 앞으로 정부가 책임져야 할 4대 국가연금 채무를 더하면 국가부채는 상상을 초월하는 규모가 된다. 사방으로 궁지에 몰려 있는 절망적인 상황을 일컫는 사면초가라는 말이 딱 들어맞는 상황이다. 금융위기가 발생하기 직전인 2007년 말에 비해 2024년 1분기 가계신용은 283% 늘어났고 예금취급기관의 기업대출금은 597조원에서 1971조5000억원으로 330% 넘게 늘어났다. 중앙정부 채무는 같은 기간 289조원에서 1092조5000억원으로 378% 늘어서 가장 빠른 속도로 증가했다.

[표.1] 부문별 채무부채 증가 : 2007 말 – 2024년 1사분기(단위 : 조원)

더욱 심각한 문제는 거의 모든 나라들이 GDP에 대한 국가 빚을 줄여나가는 데 반해 유독 우리나라는 증가 속도가 그 어느 나라보다 빠르다는 데 있다. 지난 20년 동안 미국은 GDP에 대한 국가부채 비율을 8.9%포인트 낮추었고 영국도 10.2%포인트, 유로존 국가들도 7.9%포인트 감소시켰다. 포르투갈, 이탈리아, 아일랜드는 물론 ‘유럽의 병자’로 불리던 그리스마저 GDP에 대한 국가 빚의 비율을 낮추어 왔다. 반면 우리나라는 22.1%포인트 늘어났다. 가계부채, 기업부채는 물론 정부채무도 무서운 속도로 불어나고 있다.

지난 20여 년 동안 우리나라 기업과 가계와 국가의 빚이 광속으로 늘어난 이유는 크게 두 가지다. 하나는 지나치게 시장금리가 낮았다는 점이다. 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 우리나라를 포함한 거의 모든 나라 중앙은행들이 양적 완화 정책을 수행하면서 시장금리가 급속히 낮아졌고 이에 따라 기업이나 가계나 중앙정부가 돈 빌리기가 매우 쉬운 분위기가 조성되었다. 한국은행 기준금리만 해도 2007년에 5%이던 것이 2021년에 0.5%까지 낮아졌고 시장금리 6%대였던 회사채(AA- 3년물) 금리도 2021년에는 1.9% 아래로 낮아졌다. 최근에는 시장금리가 상승하면서 저금리 요인은 많이 사라진 상황이다.

다른 하나는 정도의 차이는 있지만 여야를 막론하고 정부가 재정 역할을 더욱 강화해야 한다는 정치적인 분위기가 만연했다. 즉, 정부가 적극적으로 재정지출을 늘려 사회경제적 문제를 해결해야 한다는 분위기가 고조된 것이다. 이명박 정부의 기업 친화적 정책이나 박근혜 정부의 행복경제론, 그리고 문재인 정부의 한국판 뉴딜 정책이 모두 정부의 적극적인 재정지출을 촉구하면서 재정 지출 팽창을 정당화했다. 다른 나라에 비해 GDP에 대한 국가 빚의 비율이 낮은 것에 기대어 정부의 적자재정 운용을 당연시하는 풍조가 만연해졌다. 그 결과 이명박 정부 5년 동안 재정지출은 2007년 237조원에서 325조원으로 37% 늘어났고 박근혜 정부 4년 동안 19% 확장되었으며 문재인 정부 5년 동안에는 386조원에서 558조원으로 45%나 팽창한 것이다. 문제는 이런 재정지출 팽창이 세원을 확보하지 못한 채 적자에 뿌리를 내렸다는 점이다. 이명박 정부 5년 동안 누적 관리재정적자 규모는 약 90조원, 박근혜 정부 4년간 111조원, 문재인 정부 5년간 286조원이나 늘었다. 이는 고스란히 국가채무 증가로 이어진 것이다. 2000년대 초 20%도 안 되던 GDP 대비 국가채무비율이 2020년에 40%를 넘었고 이제는 50%를 넘보는 상황이 되었다. 정치권이 입으로만 강조할 뿐 정치적인 목적을 위해 가장 먼저 폐기한 것이 국가재정준칙이었다. 대표적인 예가 1인당 25만원씩 민생회복지원금을 지급하자는 것과 천재지변이나 전쟁이 아니더라도 양극화 개선을 위해서도 추경을 편성하도록 하자는 주장이다. 14조원에 가까운 가덕도신공항이나 6조원이 드는 달빛철도 건설에서 예비타당성조사를 무력화시키는 야합도 다를 바가 없다.

빚은 고금리가 오거나 경기가 나빠져서 원리금을 제때 갚지 못하면 즉각적으로 위기의 도화선이 된다. 이미 고금리 시대가 왔고 그 위에 내수 경기 부진이 장기화하고 있다. 경기가 나빠지면서 가계나 기업의 빚이 부실화하면 그 빚은 금융기관이 떠안아야 되고 금융기관의 빚은 대부분 국가, 즉 중앙은행이 해결해야 하는 상황이 되고 만다. 벌써 자영업자를 포함한 많은 가계가 채무를 갚지 못하고 있으며 건설업 PF 대출을 위시하여 많은 기업들이 도산의 어려움에 처해 있다. 정부 또한 1000조원 넘는 국채 잔액에 대한 이자로 매년 수십조 원을 쏟아붓고 있는 형편이다. 가계든 기업이든 정부든 공기업이든 자빠져 쓰러지지만 않았을 뿐 사실상 한계점에 다다른 것이 분명하다.

빚은 누군가가 갚아야 한다. 지금 세대가 아니면 미래 세대가 갚아야 한다. 미래 세대에게 부담을 줄여주기 위해서라도 서둘러 빚을 줄여야 한다. 가계도 기업도 국가와 마찬가지로 빚을 줄여야 한다. 씀씀이를 줄여야 하고 동시에 벌이를 늘려야 한다. 그러나 씀씀이를 줄이는 것은 경기 위축을 더 심화시킬 것이므로 한계가 있는 처방이다. 이창용 한은 총재 말대로 경제성장을 촉진해서 기업과 가계 빚의 증가 속도를 둔화시켜야 하는 게 맞다. 100%가 넘는 GDP 대비 가계부채 비율을 80%까지는 떨어뜨려야 한다는 경제수석의 발언도 옳다. 문제는 어떻게 성장을 촉진할 것이냐는 점이다. 감세정책을 펴면 국가채무가 더 커질 것이므로 곤란하다. 국가가 나서서 투자를 확장하는 것도 마찬가지로 어렵다. 결국은 수출 증대에 의존할 수밖에 없다. 최근에 살아나고 있는 수출은 그래서 반갑기 그지없는 일이다.

재정을 투입하기에 앞서서 무엇보다 먼저 해야 할 일은 재정 투입의 효과가 있는지 확인하는 일이다. 예비타당성 조사를 더 강화해야 한다. 투자 촉진으로 경제를 살리는 일도 중요하지만 국가의 재정건전성을 확립하는 일은 더 중요하다. 이와 함께 고삐 풀린 정치권의 재정적자 운용 행태를 GDP 대비 일정한 수준으로 강제로 묶어두는 재정준칙을 실천하는 일이다. 나라 미래를 진정으로 생각하는 참 정치인이라면 제일 먼저 해야 할 일이 재정준칙을 서둘러 법제화하는 일이다. 3%도 좋고 2.5%면 더 좋다. 2020년이나 2021년처럼 5%를 넘을 수는 없다. 지금 늘어난 빚은 이자가 더해지면서 미래 세대에게 탈피할 수 없는 족쇄로 작용할 것이다. 민족중흥의 역사적 사명을 띠고 태어난 우리가 미래 세대에게 견디기 힘든 빚을 떠안기고 세상을 뜰 수는 없지 않겠는가.

신세돈 필자 주요 이력

▷UCLA 경제학 박사 ▷한국은행 조사제1부 전문연구위원 ▷삼성경제연구소 금융연구실 실장 ▷숙명여대 경제학부 교수

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)