"나는 생을 마감했다. 내 아들 세자는 임금의 무게를 견뎌야 한다."

책의 페이지를 넘기자, 조선의 17대 왕 효종(재위 1649~1659)이 말했다. 소설 <내 이름은 빨강>의 ‘나는 지금 우물 바닥에 시체로 누워 있다’를 떠올리게 할 만큼 강렬한 인상을 주는 이 책은 디지털북 <효종이 읽어주는 발인반차도>다.

국립중앙박물관이 11월 15일부터 상설전시실2에서 외규장각 의궤 전용 전시실을 공개한다. 이곳의 디지털 서고에서는 외규장각 의궤가 진열장에서 나와, 디지털북의 형태로 관람객들과 만난다.

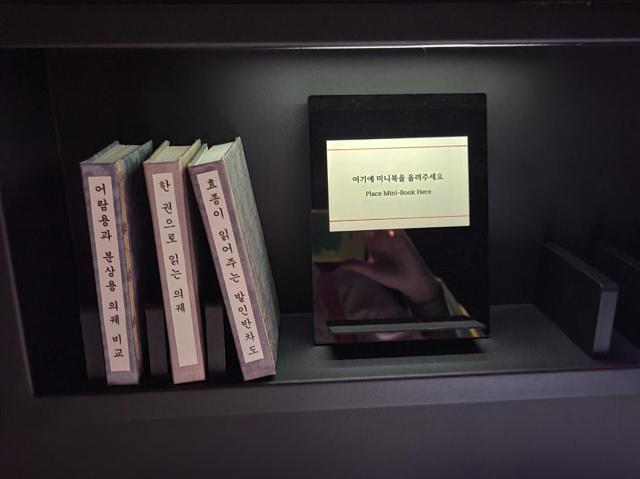

디지털북은 <효종이 읽어주는 발인반차도>, <어람용과 분상용 의궤 비교>, <한 권으로 읽는 의궤> 총 3권이다. 책 받침대에 미니북을 올려놓으면, 디지털책이 활성화된다. 디지털책은 왼쪽으로 한장, 한장씩 직접 넘길 수 있게 구현돼, 마치 진짜 의궤를 보는듯한 몰입감을 준다. 들춰 보고, 눌러볼수록 다양한 의궤 속 기록을 생생하게 만날 수 있다.

특히 <효종이 읽어주는 발인반차도>는 효종이 죽은 후부터 시작되는 이야기다. 효종이 죽음을 맞이한 뒤, 본인의 삶과 장례행렬이 담긴 발인반차도의 내용을 효종 본인의 목소리로 들려주는 독특한 구성이다.

또한 디지털북은 원문에 대한 설명과 번역 보기 등도 제공한다. 의궤는 한자로 쓰여 있어 그 내용을 알기 쉽지 않은데, 누구든 번역을 통해 쉽게 내용을 이해할 수 있다.

<어람용과 분상용 의궤 비교>는 왕에게 올리는 어람용 의궤와 기관 보관용 분상용 의궤의 차이를 한눈에 확인할 수 있게 구성됐다. 표지, 변철, 제목 표기 등 모든 면에서 격의 차이를 느낄 수 있다.

외규장각 의궤실 조성을 담당한 김진실 학예연구사는 “조선왕조 의궤가 중요한 기록 문화라는 것은 알지만 내용 접근이 어렵다”며 “일반 국민, 청소년 등 누구나 쉽고 재미있게 이해할 수 있는 공간을 연출하는 것을 전시 방향으로 잡았다”고 말했다. 이어 “의궤 속 흥미롭고 교육적인 내용을 통해 (디지털북을) 지속적으로 개발할 것”이라고 덧붙였다.

4.8미터에 달하는 대형 디스플레이로 구성된 도설 아카이브에서는 외규장각 의궤에 담긴 도설 그림과 내용을 확인할 수 있다. 도설은 행사에 쓰이는 물품의 모양을 시각적으로 보여주기 위해 의궤 속에 그린 그림이다. 각 도설을 터치하면 해당 물품의 소개와 함께 행렬에서 사용된 모습 등도 상세히 볼 수 있어, 실제 쓰임새를 파악할 수 있다.

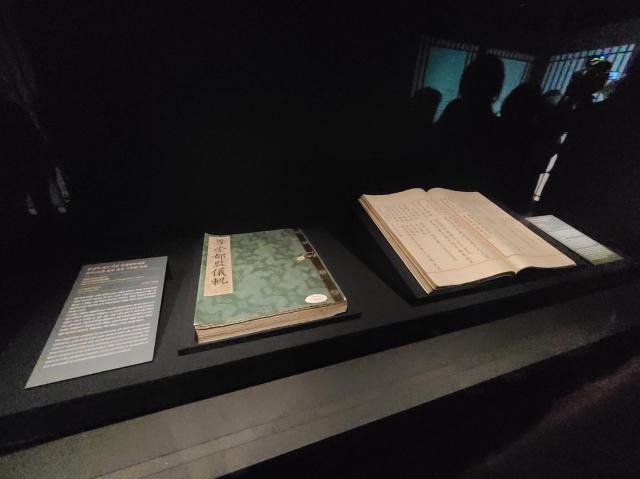

전시실은 디지털 서고 외에도 외규장각 의궤의 고초를 상징하는 ‘책이 있는 옷, 책의’를 비롯해 어람용 의궤를 감상할 수 있는 ‘왕실의 위엄, 만세의 모범’, 왕실의 결혼의식인 가례와 장례의식인 흉례의 전체적인 틀을 볼 수 있는 ‘조선 왕실 의례’ 등으로 구성된다.

한편, 외규장각은 강화도에 왕실 기록물을 보관했던 곳으로, 규장은 임금의 글과 글씨라는 뜻이다. 외규장각 의궤는 1866년 병인양요 때 프랑스 군대에 의해 무단 반출됐다. 100여 년이 지난 뒤 고(故) 박병선 박사를 비롯한 각계각층의 노력 끝에 2011년 외규장각을 떠난 지 145년 만에 고국으로 돌아왔다.

국립중앙박물관은 1년에 4회 교체전시를 통해, 연간 32책을 공개할 예정이다. 외규장각 의궤는 총 297책에 달한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)