깨어있는 시민 또는 깨시민?

2024년의 미술계는 전 세계의 이목을 집중시키는 많은 논란이 있는 사건과 사고가 있었지만, 동시대 미술의 관심은 여전히 식민지주의 유산과 오래되고 억압적인 젠더 및 성적 ‘규범’ 그리고 기후 및 환경 위기를 다루는 데 열중했다. 따라서 포용성과 다양성을 확장하려는 노력이 성과를 올린 한해라고 할 수 있다.

특히 기후, 환경운동가들의 미술관에 대한 ‘수프 던지기’ 등의 반달리즘(Vandalism)이나 팬데믹 이후 거듭된 재조정 국면에서 3대 메이저 경매회사의 매출이 27%나 줄고, 컬렉터의 세대교체로 특히 저렴한 초 동시대 미술(Ultra Temporary art)에 집중하는 젊은 컬렉터의 구매 습관, 고가의 고전 및 미술사적 의미가 있는 작품에 대한 수요 감소, 그리고 새로운 실천적 미술의 도덕률이 규범이 되면서 이미 나타났던 여성미술(Feminism), LGBTQ+, 흑인(Black), 선주민(Indigenous), 유색인종(People of Color)을 포함하는 BIPOC 작가들에 관한 관심이 시간이 흐르면서 더욱 확대되어 새로운 작가들이 발굴 등장하는 계기가 되었다.

이런 현상은 동시대 미술의 폭을 넓혀주는 ‘성장’의 한 단면이다. 따라서 ‘올바른’, ‘깨어있는’, ‘개념 있는’ 실천적 예술이 동시대 미술의 전면에 등장한 지 십수 년이 지나면서 이루어낸 성과다. 하지만 이런 성과의 이면에는 예술 자체로서의 가치와 감동을 추구하며 인간의 감정, 생각, 상상력을 표현해 그 본연의 아름다움과 감명을 주겠다는 사전적 의미의 미술은 가려지고 잊혀졌다. 시대적 요구라는 명분으로 계속되는 ‘올바름’에 대한 사회적 주문과 요구는 강박처럼 다가와 사람들에게 특히 예술가들에게 피로감과 심리적 소진을 야기했다.

올바름에 대한 피로현상이 나타나면서 사라진 예술의 본질에 대해 말하고 행동하는 이가 늘어났다. 그리고 딘 키식(Dean Kissick)이 2024년 하퍼스 매거진(Harper’s Magazine) 12월호에 쓴 '투쟁하는 미술; 정치는 어떻게 동시대 미술을 망가뜨렸나'(The Painted Protest; How Politics Destroyed Contemporary Art)라는 글을 계기로 본격적인 토론이 시작되었다.

2025년에도 여전히 ‘올바른’ 예술이 동시대 미술의 중심을 차지할 것이라고 믿었던 사람들은 딘 키식의 글을 계기로 자신의 생각을 드러내기 시작했다. 그간 동시대 미술의 정치화 또는 도구화가 도를 넘었다고 생각했지만, “올바르지 못한 사람”이란 사회적 낙인이 두려워 입 밖에 내놓지 못했던 말을, 딘 키식의 글을 계기로 조심스럽게 드러내는 이들이 늘어, 연말연시 미술계는 물론 문화계를 넘어 정치학자들까지 나서 토론과 논쟁을 이어갔다.

딘 키식은 “1990년대 이후 정치적 불편함을 토로하는 표현이 만연하면서 예술의 질과 영향력을 떨어뜨렸다.”고 비판하는 것으로 글을 시작해 예술가들은 예술의 본령인 아름다움, 낯섦같은 미에 대한 낭만적인 이상으로 돌아갈 것을 촉구하면서 이를 통해 예술가들은 더 의미 있고 영향력 있는 작품을 만들 수 있다고 주장했다. 특히 그는 “예술가들이 정치적 올바름보다는 보편적인 인간 경험에 초점을 맞추면서 혁신과 미적 엄격성을 우선시해야 한다”고 주장했다. 또 “동시대 미술이 정치적, 사회적 이슈에 지나치게 집중하면서 예술적 혁신과 미적 수준이 희생되었기 때문에 예술가들은 정치적 올바름보다 보편적인 인간 경험에 초점을 맞춘 미적 혁신과 예술적 엄격성을 우선해야 한다”고 목소리를 높였다.

“정치적 올바름” 또는 “깨어있음”(WOKE)

사실 “깨어있는 시민”(WOKE)이란 개념은 매우 모호해 이것이 종교 또는 태도 아니면 사회적 현상이지도 분명하지 않다. 이 말은 1960년대 미국의 인종차별과 불평등에 강력히 반발해, 등장한 민권운동에서 시작된 말로 ‘깨어있는’(Wake Up) 상태를 뜻하는 아프리카계 미국영어(AAVE, African American Vernacular English)에서 유래했다. WOKE는 사회적, 정치적 문제, 특히 인종, 성차별, 구조적 불평등에 대한 인식 즉 ‘현실을 깨달았다’란 뜻으로 2014년 미국에서 “흑인의 생명도 중요하다”(Black Lives Matter)는 운동이 시작되면서 인종차별에 대항하는 뜻으로 사용하기 시작했다. 그후 2017년 옥스퍼드사전에 등재되자 일반화되었고 유럽에서도 2020년경부터 본격 사용하면서, 1930년대 처음 나온 다민족 국가 미국의 언어와 행동에서 인종, 성별, 성적 지향, 장애 등 다양한 사회적 편견과 차별을 의미의 말을 사용하지 말자는 의미의 '정치적 올바름'(Political Correctness, PC)이란 말을 대체했다.

WOKE의 모태와 다를 것 없는 PC는 1970~80년대 좌파 운동가들이 자기 비판적 풍자의 의미로 사용했지만 이후 다양한 사회적 정의 운동과 연결되어 의미가 확장되어 ‘깨어있는’것과 같은 의미로 사용되기 시작했다. 그후 이 단어는 한국에서 2008년 광우병 사태와 2016년 탄핵정국에서 촛불시위, 소위 민주주의와 정의를 위해 거리로 나선 ‘의로운 사람’이란 뜻으로 사용되면서 '개념있는 사람'이란 말로 정리되어 하나의 유행 또는 경향이 되었다.

본래 특정 집단의 사람을 불쾌하게 하거나 소외시킬 수 있는 말과와 행동을 하지말자는 정치적 올바름은 차별적인 말을 쓰면 차별주의자가 된다는 사피어-워프 가설(Sapir Whorf Hypothesis)처럼 중립적 긍정적 말을 사용해 포용성과 존중을 증진하려는 사회운동의 하나였다. 그리고 이런 운동은 세상을 상당히 긍정적인 측면으로 바꾸어 놓았고, 배려와 포용 그리고 관용의 시계로 만들어가는 동력이 되었고 이는 동시대 미술에서도 매우 중요하게 다루어졌다.

동시대 미술과 깨어있음(WOKE)

'깨어있음'(WOKE)은 사회적, 정치적 의식의 각성을 의미하며, 다양한 형태로 나타났지만, 특히 부조리한 사회의 파수꾼을 자처하는 동시대 미술에서 더욱 성했다. 예술가들은 인종, 성별, 젠더, 환경 문제 등 다양한 사회적 이슈를 다루며, 관객들을 깨워 더 나은 세상 즉 깨어있는 세상을 만들고자 했다. 동시대 미술을 다루는 많은 미술관이나 비엔날레 등 국제적인 미술행사도 모두 '깨어있음'으로 가득했다. 흑인 예술가들은 인종차별과 불평등을 주제로 다룬 작품을 통해 자신의 경험을 공유하고, 성소수자 예술가들은 성적 정체성을 다루며 사회로부터 인정받으려 했다. 이런 작품은 종종 강렬한 시각적 요소와 상징을 통해 관객의 감정을 자극하고, 사회적 변화를 촉구했고, 전통적인 미술 형식을 넘어 보다 강렬한 퍼포먼스, 설치 미술, 디지털 아트 등 다양한 매체를 활용해 자신의 메시지를 전달했다.

여성주의 미술은 서양 백인 중산층 여성의 문제를 다루었던 1960~70년대 두 번째 여성주의운동 이후, 일관 되고 포괄적인 여성주의 이념을 만들고자 했다. 하지만 같은 질문에 다른 생각과 답변을 내놓으면서, 분화해 자유주의 여성주의와 사회주의 여성주의로 분리되고 다시 다른 생각의 수만큼 분화해 서로 경쟁하면서 표현의 수위와 말도 거칠어졌다. 1990년대 중반의 세 번째 페미니즘 물결은 X세대를 중심으로 부권사회(Patriarchy)의 파괴, 폭력에 대한 저항, 풀뿌리 활동주의와 급진적 민주주의를 지향하면서 동시대 미술 운동과 결합해 더욱 파괴적으로 변모했다.

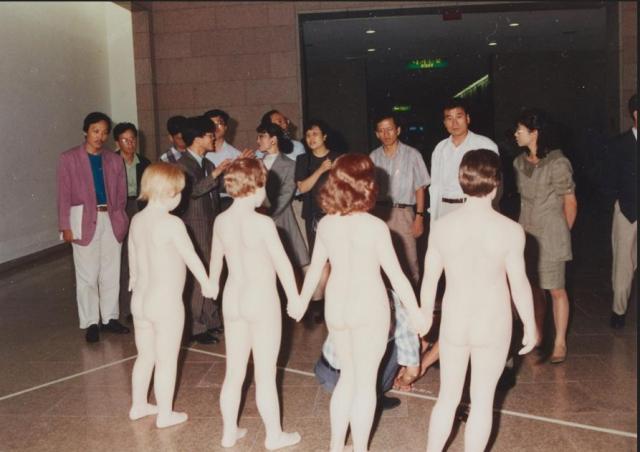

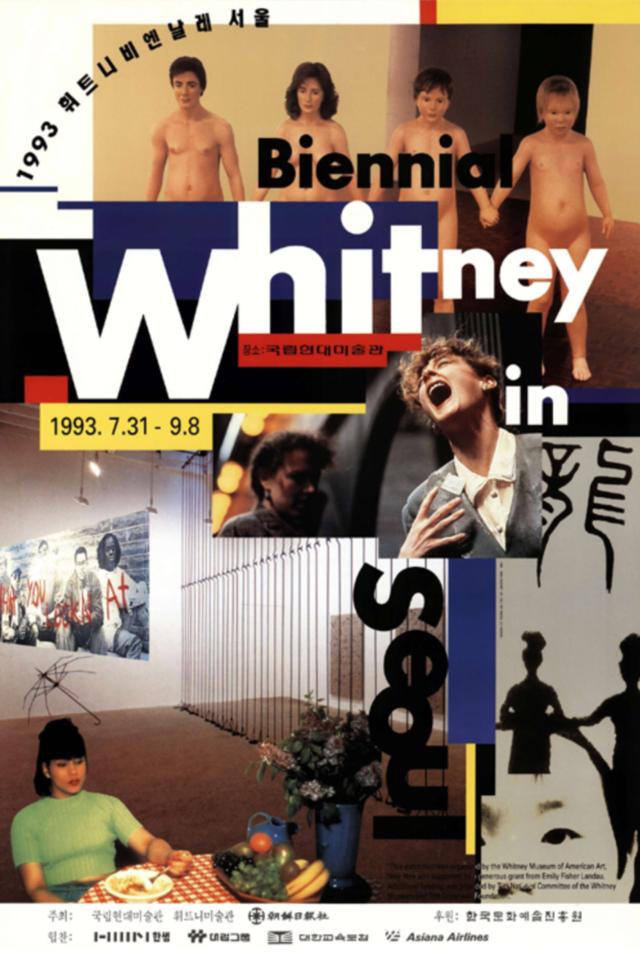

동시대 미술의 '깨어있음'의 종합체는 1993년 국립현대미술관 과천에서도 열린 휘트니 비엔날레(Whitney Biennial)로 미술이 그간 각각의 작가들이 다루어온 사회적 이슈와 문제를 하나의 전시로 묶어내 미술사의 분수령이 되었다. 셀마 골든(Thelma Golden, 1965~), 존 핸하르트(John G. Hanhardt,1945~), 리사필립스(Lisa Phillips,1975~2013) 그리고 엘리자베스 서스만(Elisabeth Sussman,1939~)이 큐레이팅한 전시는 종래의 비엔날레와 달리 정체성, 정치, 인종, 계급, 성별, 성적 지향을, 구체적으로는 에이즈, 경제 붕괴, 페르시아만 전쟁, 제국주의, 빈곤 등의 문제를 다룬 작품이 대거 출품되어 급진적이란 평가와 함께 많은 논란을 낳았고, 정치적 발언에 집중한 작품 때문에 관객이 소외되었다는 비판을 받았지만 여성및 유색 인종 작가의 참여폭이 확장된 전시라는 긍정적인 평가도 있었다.

이후 많은 비엔날레와 미술관 등 기관의 전시는 변화했다. 2019년 열린 휘트니 비엔날레는 다시 한번 다양성과 포용성을 앞세우며 경찰 폭력, 인종차별, 성소수자 인권 등 사회적, 정치적 이슈를 다룬 작품이 나왔다. 큐레이터인 제인 파네타(Jane Panetta,1948~), 루제코 호클리(Rujeko Hockley)의 중요한 사회적 이슈를 부각하려는 의도에도 불구하고 일부 비평가들은 전시회가 지나치게 정치적이라고 비판하며 작품의 예술적 가치를 떨어뜨렸다고 평가했다.

베니스 비엔날레(Venice Biennale)도 WOKE의 현장으로 변모해 정치적, 사회적 발언의 플랫폼이 되면서 정체성과 정치에 지나치게 중점을 두어 예술적 혁신이 부족하다는 비판을 받앗다. 2024년 브라질의 아드리아노 페드로사(Adriano Pedrosa,1965~)가 예술감독으로 참여한 비엔날레는 우리 시대의 절실한 정치적, 사회적 이슈를 탐구하는 중요한 장을 만들었다. 전시는 예술을 통해 관람객이 자신의 정체성을 성찰하고, 관점에 도전하며, 보다 정의롭고 공평한 세상을 만드는 데 있어서 자신의 역할을 고려하도록 구성했다. 이민자, 외부인, 퀴어작가, 선주민 예술가를 포함해 다양한 목소리를 반영했다는 포용적 평가가 있었지만 지나치게 정치적이라는 비판을 면하지는 못했다. 특히 많은 비평가는 정치적, 사회적 메시지의 진정성에 의문을 제기하며 미술시장과 경제적 이해관계로 얽혀 있는 모순을 지적했다. 또 정치적 발언이 예술적 의미를 가렸다는 지적과 함께 사회적 변화를 위한 진정한 플랫폼(Platform)이라기보다는 보여주고 과시하는 스펙터클(Spectacle)에 가깝다는 평가도 나왔다.

2022년 카셀 도쿠멘타(Kassel Document)는 반유대주의(Antisemitism)로 인해 논란이 일었다 인도네시아 예술가 집단 타링 파디(Taring Padi)의 작품 <인민의 정의>(People’s Justice)가 반유대주의 작품은 전시하고, 주최측은 이를 철거하면서 도쿠멘타를 흔들었다. 동시대 미술을 통해 글로벌 이슈를 해결하려는 대담하고 야심 찬 시도였지만, LGBTQ+, 인종차별 등을 다룬 직설적이며 강한 작품이 전시되면서 정치적, 사회적 변화를 위해 예술을 도구화했다는 점 때문에 중요한 도전과 비판에 직면했다.

자본주의, 식민주의 및 기타 사회 문제에 관해 끊임없이 질문하는 정치적 행동주의로 유명한 베를린 비엔날레(Berlin Biennale)는 2018년 '우리는 또 다른 영웅이 필요 없다'(We Don't Need Another Hero)는 주제로 열렸다. 기존의 권력 구조와 지식 체계를 넘어 자립적 행위를 강조한 비엔날레는 사회적, 정치적 메시지를 담은 작품이 다수 전시되었고, 일부 작품은 폭력과 불안정성을 다루어 논란이 일었다. 2022년 '아직 존재한다'(Still Present!)는 주제로 열린 제12회 베를린 비엔날레도 식민주의, 인종차별, 성소수자 권리 등 다양한 사회적 이슈를 다루면서 논쟁의 중심에 섰다.

이렇듯 21C미술은 대부분 사회적 이슈를 직접 다루는 '깨어있는' 전시로 채워졌다. 이런 경향은 예술가들이 사회적, 정치적 문제를 다루며, 직접 커뮤니티와 협업을 통해 변화를 추구하는 사회적 실천 예술(Social Practice Art), 성적 불평등과 여성의 권리를 다룬 페미니즘(Feminist), 성소수자의 경험과 정체이 주제인 퀴어아트(Queer Art), 기후 변화와 환경을 다루는 환경 예술(Environmental Art), 인종차별과 흑인의 역사와 경험을 다루는 흑인미술(Black Art)이 대세가 되었다. 이 외에도 다양한 방식과 장르의 예술가들이 ‘WOKE’란 개념아래 사회적, 정치적 문제와 종종 소외된 집단과 불평등에 초점을 맞춘 작품으로 사회적 변화를 촉구하면서 미술의 전통적인 의미와 본질은 ‘깨어있음’에 가려져 보이지 않게 되었고, 눈에 보이지 않는 심리적 제약이 되어 작가들을 위축시켰다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)