[사진=게티이미지뱅크]

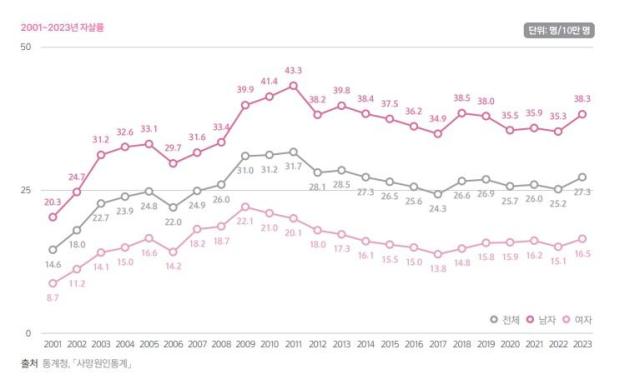

코로나19 유행의 여파로 국민의 건강수명이 제자리걸음에 머물렀다. 자살률도 지속적으로 상승해 2013년 이후 9년 만에 가장 높은 수치를 기록했다.

24일 통계청이 발표한 '국민 삶의 질 2024 보고서'에 따르면 2021년 기준 건강수명은 72.5세로 전년과 동일했다. 기대수명에서 질병이나 사고로 활동하지 못한 기간을 제외한 건강수명은 2019년부터 정체 상태다.

코로나19 대유행으로 건강수명이 늘지 못한 것으로 파악된다. 2019년부터 2021년까지 일본, 이탈리아, 스웨덴, 영국, 미국 등에서도 기대수명이 감소했다. 2021년 우리나라의 건강수명은 경제협력개발기구(OECD) 2위로 일본(73.4세) 다음으로 높은 수준이다.

코로나 유행이 지나가며 기대수명은 소폭 증가했다. 2023년 기준 기대수명은 83.5세로 전년 대비 0.8년 증가했다. 직전년 코로나19 사망자 증가로 감소한 뒤 반등에 성공했지만, 2021년(83.6세)보다는 낮은 수치다.

2023년 기준 비만율은 37.2%로 전년과 같았다. 비만율은 코로나19 대유행을 거치며 상승한 뒤 좀처럼 떨어지지 않고 있다. 코로나19로 외부 활동이 제한되고 재택근무와 원격학습 증가한 결과로 분석된다. 2015년 이후 33% 수준이던 비만율은 2020년 38.3%로 2019년보다 4.5%포인트 증가했다.

24일 통계청이 발표한 '국민 삶의 질 2024 보고서'에 따르면 2021년 기준 건강수명은 72.5세로 전년과 동일했다. 기대수명에서 질병이나 사고로 활동하지 못한 기간을 제외한 건강수명은 2019년부터 정체 상태다.

코로나19 대유행으로 건강수명이 늘지 못한 것으로 파악된다. 2019년부터 2021년까지 일본, 이탈리아, 스웨덴, 영국, 미국 등에서도 기대수명이 감소했다. 2021년 우리나라의 건강수명은 경제협력개발기구(OECD) 2위로 일본(73.4세) 다음으로 높은 수준이다.

코로나 유행이 지나가며 기대수명은 소폭 증가했다. 2023년 기준 기대수명은 83.5세로 전년 대비 0.8년 증가했다. 직전년 코로나19 사망자 증가로 감소한 뒤 반등에 성공했지만, 2021년(83.6세)보다는 낮은 수치다.

2023년 기준 자살률은 전년보다 2.1명 늘어난 27.3명을 기록했다. 2014년(27.3명) 이후 9년 만에 가장 높은 수치다. 80세 이상 고령층의 자살률은 감소했지만, 전 연령에서 자살이 전반적으로 증가했다. 지난 2021년 기준 한국의 자살률은 OECD에서 가장 높을 정도로 심각했는데 여기서 상황이 더 악화된 것이다.

고령화의 영향으로 독거노인의 비율도 증가했다. 지난해 65세 이상 노인인구 중 독거노인 수는 219만7000명으로 해당 연령 인구의 22.1%를 차지했다. 1년 전보다 0.3%포인트 증가한 수치다.

코로나19 시기 집에 머무는 시간이 늘어나면서 가족관계 만족도는 소폭 하락했다. 지난해 가족관계 만족도는 63.5%로 전년보다 1.0%포인트 떨어졌다. 다만 55% 전후를 오르내리던 코로나 유행 당시 추세보다는 높은 편이다.

2023년 기준 사회단체 참여율은 58.2%로 전년 대비 7.3%포인트 증가하며 2015년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 사회단체 참여율은 △정당 △노동조합 △종교단체 △동호회 △시민단체 △지역사회모임 △자원봉사·기부단체 △동창회·향우회 △사회적 경제조직 등 9개 중 소속돼 활동하는 사람의 비율을 뜻한다.

고령화의 영향으로 독거노인의 비율도 증가했다. 지난해 65세 이상 노인인구 중 독거노인 수는 219만7000명으로 해당 연령 인구의 22.1%를 차지했다. 1년 전보다 0.3%포인트 증가한 수치다.

코로나19 시기 집에 머무는 시간이 늘어나면서 가족관계 만족도는 소폭 하락했다. 지난해 가족관계 만족도는 63.5%로 전년보다 1.0%포인트 떨어졌다. 다만 55% 전후를 오르내리던 코로나 유행 당시 추세보다는 높은 편이다.

2023년 기준 사회단체 참여율은 58.2%로 전년 대비 7.3%포인트 증가하며 2015년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 사회단체 참여율은 △정당 △노동조합 △종교단체 △동호회 △시민단체 △지역사회모임 △자원봉사·기부단체 △동창회·향우회 △사회적 경제조직 등 9개 중 소속돼 활동하는 사람의 비율을 뜻한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)