국내 연구진이 행성 생성 과정의 비밀을 푸는 데 중요한 외계행성 관측에 성공했다. ‘슈퍼지구’로 불리는 지구형(암석형) 행성을 관측을 통해 천문학계의 오랜 숙제를 해결할 실마리를 제공했다는 평가를 받는다.

우주항공청(이하 우주청)은 한국천문연구원(이하 천문연)이 참여한 국제 공동연구진이 외계행성탐색시스템(KMTNet, Korea Microlensing Telescope Network) 데이터를 활용해 토성보다 먼 궤도를 도는 장주기 슈퍼지구를 발견했다고 25일 밝혔다. 이 연구결과는 같은 날 세계적인 학술지 사이언스에 게재됐다.

이번에 발견된 외계행성 ‘OGLE-2016-BLG-0007Lb’는 지구 질량의 약 1.3배인 슈퍼지구로, 태양 질량의 0.6배인 모성으로부터 약 15억 km(태양-지구 거리의 약 10배) 떨어져 있다. 지구로부터 약 1만4000광년 거리에 위치하며, 지금까지 발견된 장주기 슈퍼지구 중 가장 작은 질량과 모성과의 가장 먼 거리를 기록했다. 공전 주기는 약 40년으로 추정된다.

연구진은 그동안 KMTNet을 활용해 기존 관측 시스템으로는 탐지하기 어려웠던 다수의 장주기 슈퍼지구를 발견해 왔다. 이를 통해 지구형 행성과 목성형 행성을 아우르는 장주기 외계행성 표본을 구축했다.

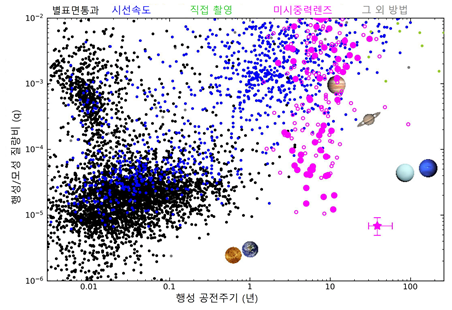

행성은 일반적으로 지구형과 목성형(가스형)으로 나뉘며, 이들은 서로 다른 형성 과정을 거친다. 장주기 지구형과 목성형 행성이 다른 방식으로 형성된다면 빈도수 분포가 쌍봉 분포를 따를 것으로 예상됐지만, 이를 뒷받침하는 관측 증거는 부족했다. 또 기존 연구에서는 장주기 외계행성 중 지구형 행성이 많을 것이라 예측했으나, 실제로는 목성형 행성이 주로 발견돼 이론과 관측 간 불일치가 천문학의 주요 과제로 남아 있었다.

이번 관측은 행성 형성 이론을 증명한 성과로 평가된다. 2016년부터 2019년까지 발견된 63개 외계행성 표본을 바탕으로 통계적 빈도수를 분석한 결과, 행성 분포가 슈퍼지구와 목성형 행성에 해당하는 쌍봉 분포를 이루는 것으로 확인됐다. 통계적으로 별 100개당 슈퍼지구는 약 35개, 목성형 행성은 약 12개로 추산됐다. 이는 지구형 행성과 목성형 행성이 서로 다른 형성 과정을 거친다는 이론을 뒷받침하며, 장주기 외계행성 중 지구형 행성이 더 많음을 시사한다.

관측에 사용된 KMTNet은 천문연이 2009년부터 개발한 외계행성 탐색 전용 망원경 시스템으로, 2015년 10월부터 칠레 CTIO, 남아공 SAAO, 호주 SSO 천문대에서 가동 중이다.

이번 연구를 주도한 천문연 정연길 선임연구원은 “이론적으로 예측된 대로 지구형과 목성형 행성이 서로 다른 형성 과정을 거친다는 것을 관측으로 입증했다”며 “특히 장주기 슈퍼지구가 우주에 많다는 사실을 확인한 것은 행성 형성과 진화를 이해하는 데 중요한 단서가 될 것”이라고 밝혔다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)