[원철 스님]

여행일정표에도 없는 곳이다. SNS에서 봤던 기억이 문득 되살아나는지라 가이드에게 부탁했다. 한국에서 어학과정을 마쳤다고 하니 ‘친한파’라고 믿고 천년이상 녹슬지 않았다는 쇠기둥을 꼭 보고 가야겠다는 일행의 뜻을 전달했다. 우리나라 여행 마니아에게도 소문난 명품이라고 추켜세웠다. 머뭇거리는 표정을 애써 못본 척 하면서 우격다짐과 함께 통사정을 반복했다. 하긴 가이드라는 직업 때문에 많은 시간을 할애해야 하는 곳이라면 썩 내키지 않았을 것이다. 내심은 그 시간에 차라리 이윤이 떨어지는 기념품 가게로 데리고 가고 싶었는지도 모른다. 그럼에도 정성이 통했는지 다행스럽게도 인로왕(引路王 길을 안내하는 역할)보살의 마음을 내주었다. 덤으로 인디아 수도인 올드(old)델리 외곽에 있는 ‘꾸틉 미나르 유적군(群)’을 답사할 수 있는 즐거움을 누린 셈이다.

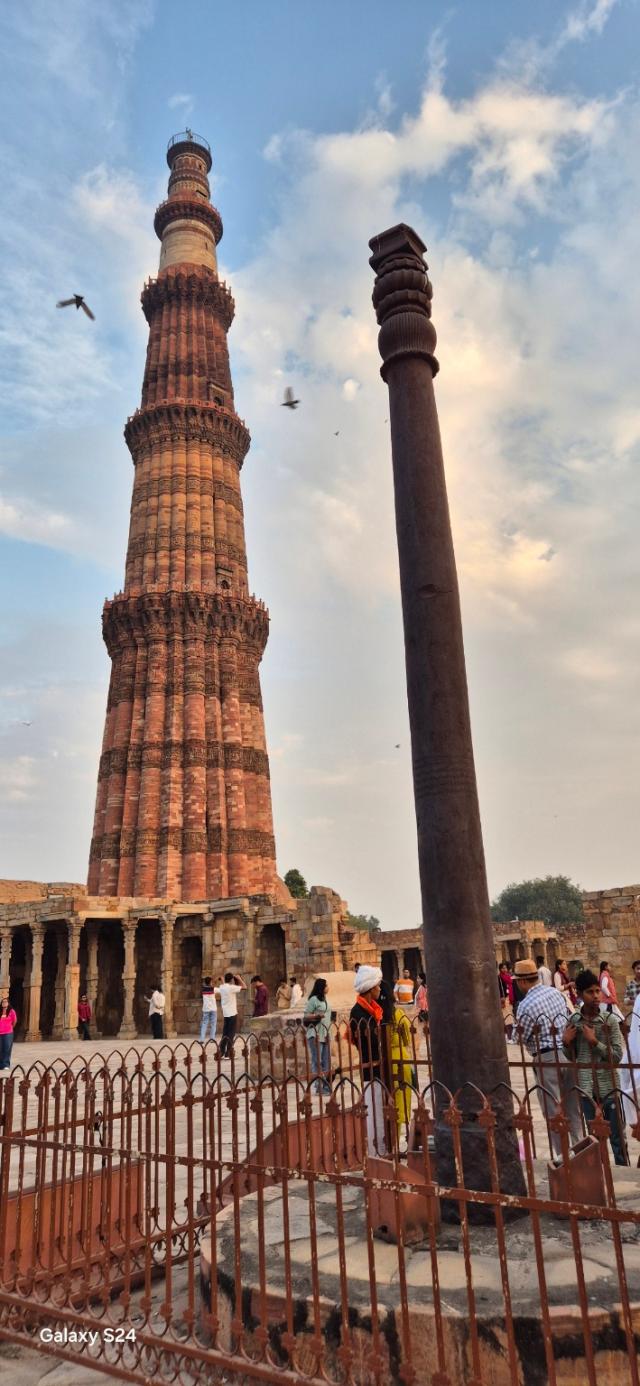

세계문화유산(1993년 지정) 마크가 선명한 간판을 지나 안내하는 길을 따라가니 이내 광장이 나타났다. 목표물인 쇠기둥 보다는 멀리 떨어진 붉은 벽돌탑이 먼저 보인다. 하지만 칙칙한 검정색 쇠기둥이 입구에서 더 가까운 곳에 위치하고 있었다. 몇몇의 관광객들이 주변에 둘러서서 바닥부터 꼭대기까지 찬찬히 훑으며 눈과 영상으로 담고 있었다. 1998년 보호철책을 두르기 전에는 지역민들은 먼저 기둥에 등을 대고 두 팔을 뒤로 뻗어 손깍지를 낀 다음 소원을 말하면 이루어진다는 신앙의 대상이었다. 99% 철 순도를 자랑함에도 불구하고 자연적으로 만들어진 표막으로 인하여 1600여년이 지난 오늘까지도 전혀 녹슬지 않는다는 불가사의함 때문에 과학자는 말할 것도 없고 심지어 쇠를 다루는 기술자들의 관심까지 한 몸에 받는 것으로도 유명하다. 종교와 과학 그리고 기술이 공존하는 현장이라 하겠다.

벽돌탑과 쇠기둥 [사진=저자 제공]

지상의 높이는 7m이지만 땅 속에 묻힌 1~2m를 포함한다면 전체 길이는 8~9m 정도일 것이다. 지름은 40cm 남짓이며 무게는 6t 이상 10t 이하일 것이라는 추정치가 나왔다. 하지만 2천년에 가까운 세월의 무게는 단순한 수치로만 헤아릴 수 없는 부분이라 하겠다. 하늘을 향해 서있는 둥근 쇠기둥(공식 명칭: 체드 리베르만 기둥)의 위용은 전세계에서 수많은 관광객을 끌어올 만큼 매력적이다. 특히 중간에 6행으로 된 산스크리스트 글씨가 새겨져 있어 역사적인 자료 가치까지 드높혔다. 몸값은 천정부지로 치솟을 수 밖에 없다.

“굽타왕조의 찬드라 굽타2세(재위 375~413)는 전쟁을 통해 주변국을 정복하면서 영토를 넓혔다. 항상 비쉬누 신이 자기를 지켜준다는 신앙심의 소유자였다. 마침내 비하르 지역에 힌두교 비쉬누 신전을 짓고서 그 안에 이 쇠기둥을 세웠다.”

신전에는 섬세한 돌조각을 새겼다 [사진=저자 제공]

하지만 쇠기둥은 10세기 무렵 비하르 신전을 떠나 델리 신전으로 옮겨왔다. 짐작컨데 기존 신전이 폐허가 되었을 수도 있겠다. 보존을 위한 이건(移建)이라고 하겠다. 하지만 옮겨 온 이 자리의 힌두사원도 얼마 후 이슬람 사원으로 바뀌게 된다. 붉은 벽돌탑은 1193년 인도북부 지역 점령을 기념하는 전승탑이었다. 하지만 현재 그 이슬람 사원도 시기를 알 수 없는 어느 시점부터 폐사원이 되었다. 힌두-이슬람-힌두의 역사가 반복된 지역인 셈이다. 탑과 쇠기둥만이 그 과정의 역사를 묵묵히 지켜봤을 것이다.

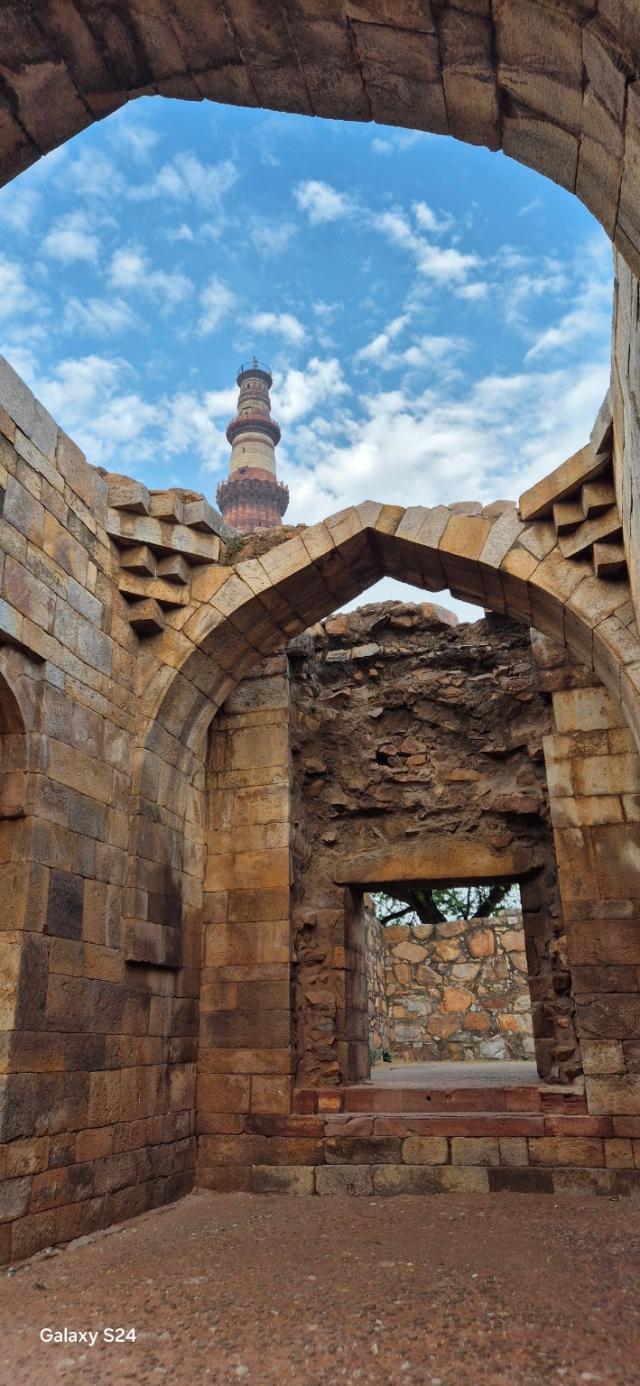

폐사원 흔적 그리고 위용 [사진-저자 제공]

하지만 이 지역의 주인은 먼저 온 쇠기둥이 아니라 뒤에 만들어진 벽돌탑 이었다. 관광지를 안내하는 소개글 전면에 붙여진 명칭은 ‘꾸틉 미나르 유적군(群)’이다. ‘꾸틉’는 왕의 이름이며 ‘미나르’는 첨탑이라는 뜻이라고 했다. 줄인다면 ‘꾸틉탑’이 되겠다. 높이 73m 지름 14m 원통형 5층 벽돌탑이다. 각층마다 발코니가 있고 실내의 좁은 공간임에도 불구하고 380여개의 계단을 만들었다. 대리석과 붉은 사암을 주재료로 사용한 덕분에 색갈이 강렬하고 높이 또한 만만찮아 멀리서도 잘 보이는 까닭에 자연스럽게 지역의 랜드마크 구실을 한 공로를 인정받아 문패에 자기이름을 올린 것이리라.

힌두사원인지 이슬람 사원인지 두 개가 함께 어우러진 사원인지 문외한으로서는 확실하게 알 수가 없었다. 어쨋거나 현대의 복원기술과 보존과학의 힘을 빌려 기존 건축재료인 돌 구조물을 최대한 살려 놓은 대규모의 장엄한 폐사지였다. 가이드에게 떼를 쓴 후에야 올 수 있었고 넓은 경내에서 적지 않는 발품을 팔았지만 그 수고로움과 노력을 보상해주고도 남을 만큼 그 자체로 감동적인 성지였다.

꿉트탑에서 멀지 않는 곳에 기단부만 남아있는 벽돌탑이 보인다. 꿉트탑 넓이의 두 배쯤 되는 지름 24m 높이 2m 정도로 기초공사만 겨우 마쳤다. 본래 쌍탑인데 한 개가 무너진 것이 아닌가 했지만 알고보니 미완성인 ‘알라이 미나르’였다. 기단부만 완성하고 건축주인 술탄(알라이 왕)이 세상을 떠난 것이다. 의욕만 있다고 일이 되는 것이 아니라는 것을 물증으로 보여준다. 기단도 이미 많이 허물어졌고 표면마저 비바람에 쓸려나가 속이 다 보일 정도였던 것을 그나마 손을 봐서 비교적 원형을 잘 유지시켜 놓았다. 하지만 거리를 두고 서있는 화려한 꿉트탑과 대조를 이루면서 ‘무상(無常)’을 온몸으로 증명했다.

기단만 남은 낡은 미완성의 탑 앞에서 혼자 중얼거렸다.

쌓여있을 때는 탑이라 부르지만

무너지면 흙과 돌로 돌아가네.

나오는 길에 쇠기둥과 벽돌탑이 함께 보이는 자리에 서서 두줄시를 남겼다.

벽돌은 켜켜이 쌓으니 탑이 되고

쇠는 단숨에 세우니 기둥이 되고.

미완성탑 너머 보이는 완성탑 [사진=저자 제공]

결론삼아 종합평가를 해야겠다. 검은 쇠기둥과 붉은 벽돌탑이 주는 대비감도 너무 좋았다. 미완성 탑과 화려한 완성탑이 주는 비교감도 많은 것을 생각케 한다. 하지만 원래 터에서 부득이한 사정으로 이사를 왔고, 얼마 후에 또 주인이 바뀌는 황당함을 감내하고서도 오늘까지 꿋꿋하게 버틴 쇠기둥의 독자적 고고함 앞에 더욱 후한 점수를 줄 수 밖에 없었다.

원철 필자 주요 이력

▷조계종 연구소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)